La huella de Hernán Cortés en la exploración y arribo a la península de California

FOTOS: IA.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La historia de la exploración de la península de Baja California y del golfo que hoy denominamos “Golfo de California” o “Mar de Cortés” está íntimamente ligada a las ambiciones, decisiones y fracasos del conquistador Hernán Cortés. Más allá de su papel —mucho más conocido— en la caída del imperio mexica, Cortés desempeñó un rol fundamental en la expansión hacia el océano Pacífico y en los primeros contactos europeos con lo que hoy es nuestra península sudcaliforniana. Su influencia —mezcla de determinación, visión imperialista y pragmatismo económico— marcó el rumbo de una empresa colonial que, aunque efímera en su intento de poblar, no pudo borrar su significado simbólico: la “descubierta” (o “recuperación”, según perspectiva) de California.

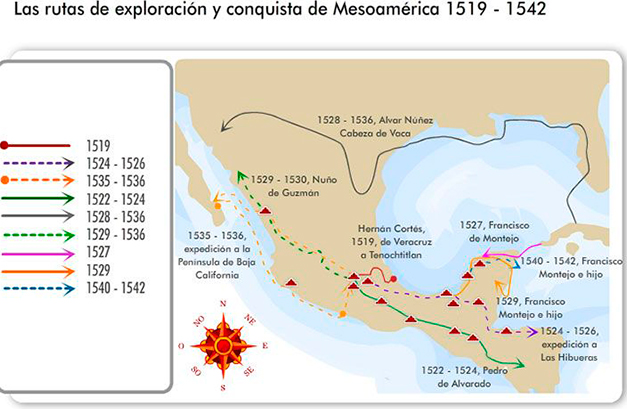

Tras la conquista del ámbito mexica y la consolidación de su poder en la Nueva España, Cortés fijó su mirada al Oeste. El descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en 1513 despertó nuevas esperanzas en los conquistadores de hallar riquezas, rutas hacia Asia o civilizaciones desconocidas. Cortés, con el firme respaldo de una capitulación real, recibió de la corona el mandato de explorar y “descubrir” nuevos territorios en la llamada “Mar del Sur”. En ese contexto, entre 1532 y 1534 patrocinó diversas expediciones marítimas —como las de Diego Hurtado de Mendoza y Hernando de Grijalva— que, recolectando relatos de marineros y nativos, fueron tanteando el litoral pacífico del actual México.

También te podría interesar: El legado del Frente de Unificación Sudcaliforniano: memoria viva de una deuda pendiente

Estas primeras exploraciones, aunque plagadas de naufragios, desapariciones y fracasos materiales, fueron decisivas: levantaron un sistema de conocimiento geográfico y marítimo que habilitó la ambiciosa empresa siguiente: enviar a Hernán Cortés mismo hacia lo desconocido. En abril de 1535, Cortés tomó personalmente la decisión de encabezar una expedición con tres barcos y un contingente de soldados, jinetes y colonos con la intención de poblar lo que hoy es Baja California. El 3 de mayo de 1535 desembarcaron en una bahía cercana al puerto que hoy se llama La Paz, Baja California Sur; Cortés bautizó ese lugar como “bahía de la Santa Cruz”, sin tener la claridad de si esta tierra era una península o una isla.

El nombre “California” —que con el tiempo sería patrimonio toponímico de una enorme región— empieza a usarse en ese contexto, posiblemente influido por las leyendas y la topografía insular que proyectaba la imaginación de los europeos. Pero el proyecto de colonización pronto se convirtió en un desastre: las tierras resultaron áridas, el clima duro, los suministros insuficientes y, sobre todo, la resistencia de los pueblos nativos (como los guaycuras y pericúes) obstaculizó cualquier intento de asentar una colonia estable. Para finales de 1535 y comienzos de 1536, más de setenta de sus hombres habían muerto por hambre, escaramuzas o enfermedad. Ante ese desastre, tras algunos intentos fallidos de proveer víveres desde la Nueva España, la corona ordenó abortar la empresa. La naciente colonia se abandonó, y los supervivientes —o quienes quedaban— fueron repatriados.

Aunque fracasó como asentamiento, ese episodio fundacional dejó una marca indeleble: ese primer contacto formal con la península, el inicio del nombre “California” en documentos europeos, y el antecedente de posteriores exploraciones que, décadas más tarde, permitirían cartografiarla con más detalle. El saldo del esfuerzo de Cortés en el Pacífico no debe medirse solo en colonias permanentes.

Su verdadero legado está en tres dimensiones fundamentales:

Geográfico: Al encabezar personalmente la expedición, Cortés vinculó la península de Baja California a la geografía imperial española. Su bautizo de “Santa Cruz” y la concepción de “isla de California” establecieron el marco simbólico y cartográfico para los europeos. Más aun, al organizar viajes posteriores (como el de Francisco de Ulloa en 1539), se sentaron las bases para explorar todo el golfo y, eventualmente, reconocer la península como tal.

Política/colonial: El proyecto de poblar la tierra formaba parte de un propósito mayor: afirmar la soberanía española en el Pacífico, inscribir nuevas tierras bajo la corona, y preparar rutas que, acaso, condujeran hacia Asia o hacia otras riquezas. Esa visión expansionista era típica del periodo, pero en este caso, Cortés fue pionero entre los conquistadores en mirar hacia el Pacífico.

Simbólica y narrativa: Aunque la colonización falló, la “descubierta de California” se convirtió en un mito fundador —una promesa incumplida que, sin embargo, alimentó sueños de riquezas, de reinos desconocidos, de perlas y metales preciosos. Esa aspiración motivó exploraciones posteriores y dejó una huella en cartas, crónicas y mapas que —antes de nada— fijaron a Baja California en la imaginación colonial europea.

Por eso, aunque no veamos hoy vestigios vivos de la colonia de 1535-1536, esa gesta pionera representó el inicio formal de la presencia europea en la península.

Desde nuestra perspectiva actual, es muy fácil ver en el intento de Hernán Cortés un fracaso: pobres resultados, colonia abandonada, sufrimiento para quienes quedaron. Sin embargo, reducir todo a eso sería ignorar su enorme trascendencia simbólica y estratégica. El episodio de 1535-1536 no fue una mera aventura fallida, sino un pivote histórico que abrió un nuevo rumbo para la Nueva España —hacia el océano, hacia territorios que pocos europeos conocían y hacia una geografía que hoy forma parte esencial de México y Estados Unidos. Cortés, con sus contradicciones —soldado, conquistador, colonizador, buscador de fortuna—, adoptó una visión expansiva: no se contentó con dominar el centro de México; proyectó su ambición hacia lo desconocido. Ese impulso expansivo fue clave para que la península saliera del anonimato, apareciera en los mapas europeos y comenzara su lento proceso de integración al mundo colonial.

Es cierto que sus fines fueron personales, de lucro, de prestigio, de ambición imperial. Pero ese afán —tan criticable desde hoy— resultó, paradójicamente, en un acto fundacional: la península de Baja California fue presentada al mundo occidental como espacio de conquista, exploración y proyecto europeo. En ese sentido, el “fracaso” material contrasta con el “éxito” simbólico y geográfico. Su llegada marcó el visceral comienzo de lo que siglos después daría forma a identidades, territorios, ciudades, incluso la riqueza cultural y biológica propia de ese rincón del continente

Hoy, viviendo en Baja California Sur, es imposible soslayar el legado contradictorio de Hernán Cortés. Sus motivaciones fueron coloniales, su trato a los pueblos originarios violento, sus expectativas de oro y riquezas muchas veces ingobernables. Pero también puso en movimiento engranajes históricos: exploraciones, mapas, nombres, rutas. La península, la Mar de Cortés, las costas de California, son parte de una historia larga, compleja, con heridas, con olvidos, pero también con memoria. Reconocer la influencia de Cortés en ese proceso no significa celebrarlo sin crítica. Significa entender que parte de nuestra identidad territorial y cartográfica comenzó con ese primer arribo de 1535, con esa “Santa Cruz” nombrada por un conquistador.

Como comunidad del Pacífico Mexicano, conviene recordar: la conquista no fue el final, sino el principio —de contextos coloniales, de mestizajes, de resistencias; de una relación con el territorio que continúa definiéndonos. Y en ese principio, la huella de Hernán Cortés es indeleble: difícil, polémica, fundacional.

Referencias bibliográficas

- Duverger, C. (2015). Hernán Cortés. Fondo de Cultura Económica.

- León-Portilla, M. (2004). Cartas de relación de Hernán Cortés. Editorial Porrúa.

- Mathes, W. M. (1973). Cortés and the Baja California explorations, 1533–1535. Dawson’s Book Shop.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.