El piadoso Juan Ugarte conoce California

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Guatemala y la California tuvieron una gran relación desde los primeros años en que se inició la exploración. Una figura destacadísima en nuestra media península a la cual se debe la consolidación de unos de los pueblos más pintorescos, San Francisco Javier, así como formar parte de la primera oleada de misioneros comprometidos que consolidaron el poblamiento de nuestra tierra, y su integración al virreinato de la Nueva España. Esta figura a la que nos referimos es al sacerdote jesuita Juan de Ugarte Vargas, de grato recuerdo y gran veneración por quienes conocemos su obra.

El sacerdote Ugarte, nació en el pueblo de Tegucigalpa el 22 de julio de 1662. A pesar de que muchas personas lo consideran hondureño, esto no es así. En la época en que Ugarte nació existía una entidad territorial que abarcaba una gran extensión de Centroamérica, el equivalente a lo que hoy son los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, además del estado mexicano de Chiapas.

También te podría interesar: Juan Rodríguez Cabrillo, más que una leyenda

A este vasto territorio se le denominaba Reino de Guatemala, el cual estaba bajo las órdenes de un Gobernador designado directamente por el rey, y que también detentaba el poder de Capitán general, Presidente de la Audiencia y delegado de la Real hacienda. Es a partir del siglo XIX que se inicia con la división política y territorial de sus partes, hasta culminar con la independencia de todas ellas y emerger como países. Es entonces que podemos concluir que el lugar de nacimiento del sacerdote Juan de Ugarte Vargas se encontraba dentro del Reino de Guatemala, por lo que se le debe considerar como guatemalteco y no hondureño, aún a pesar de que su pueblo natal, Tegucigalpa, el día de hoy sea la capital del país de Honduras.

Sus padres fueron Juan de Ugarte y María de Vargas, los cuales procrearon a 13 hijos más. Desde muy pequeño sintió el llamado hacia el sacerdocio, y a pesar de que un acaudalado tío, el cual era clérigo, intentó ponerlo al frente de sus negocios y propiedades, con el objetivo de que cuando muriera fuera su heredero, Ugarte renunció a este gran privilegio de una vida llena de comodidades y les planteó a sus padres su deseo de ingresar a un colegio sacerdotal. Fue tanta su insistencia que su padre al final aceptó el destino que su hijo deseaba abrazar, y lo llevó a recibir sus primeras letras en un colegio jesuita de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que en aquel entonces era la capital del Reino de Guatemala.

Durante su estancia en este colegio fue tanta su dedicación y sus logros escolares que, al finalizar, el mismísimo padre provincial, enterado de sus logros, le pide que acuda a la Ciudad de México para que inicie sus estudios de noviciado en Tepotzotlán. Al tiempo se traslada a la Nueva España y, el 14 de agosto de 1679 inicia su noviciado. Para el año de 1683, lo tenemos estudiando filosofía en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Durante un tiempo fue enviado a dar clases de gramática en el Colegio de Zacatecas, sin embargo, a los dos años fue solicitada de nuevo su presencia en el Colegio Máximo. En 1688 se traslada a San Idelfonso de Puebla para continuar con su ministerio como formador de futuros sacerdotes.

Para el año de 1693 se le ordena como sacerdote y empieza su tercera probación, desempeñando labores de maestro en el Colegio de Tepotzotlán y en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en donde gracias a su carácter de prudente administrador y gran don de servicio, lo nombran Rector del mismo. El 2 de febrero de 1696, ofrece su cuarta probación y profesa solemnemente como miembro de la Compañía. En ese año el padre Juan de Ugarte cumplió 34 años, habiendo alcanzado por méritos propios y sin buscarlo ni desearlo, éxitos y nombramientos que sólo eran concedidos a personas con muchos más años en el ministerio.

Estando enfocado totalmente en estas labores, es que en el año de 1696, conoce a los padres Juan María de Salvatierra y Eusebio Francisco Kino, los cuales le informan del proyecto de ir a misionar en la California, siendo tan fervientes y sinceras sus intenciones, que logran insuflar el mismo ánimo a Ugarte, el cual quería unirse con ellos de inmediato, sin embargo lo convencen de que lo mejor sería que usara sus dotes de organización y administrador para que consiguiera fondos para esta obra tan grandiosa, la cual debería ser costeada en su totalidad por la Compañía de Jesús si se quería que la Corona Española accediera a permitirles emprender esta noble obra. En ese mismo año es nombrado Procurador de las Misiones de California, y emprende con redoblados bríos sus visitas a miembros prominentes de la sociedad novohispana, en la búsqueda de donativos para fortalecer la noble misión de evangelización que pronto iniciaría. A pesar de que el padre Juan dedicaba todo su tiempo a conseguir recursos, en su mente y su alma estaban siempre presentes las tierras de California, y su gran deseo por ir ejercer su ministerio en este apartado lugar.

En el año de 1700, el único barco con el que se trasladaban los alimentos y demás productos para el sostenimiento de la endeble Misión de Loreto se va a pique debido a su mal estado. Este trágico suceso era la ocasión que el padre Ugarte necesitaba, y pretextando que debía de trasladarse hacia el puerto de Yaqui para verificar la compra de un nuevo navío, se le concede por sus superiores el permiso para ausentarse de sus labores en la Ciudad de México. Adquiere un nuevo barco y en el mes de marzo de 1701, se traslada hacia Loreto donde fue bien recibido por los padres Salvatierra y Píccolo, los cuales celebran su llegada. Sin embargo, era necesario contar con un procurador que continuara haciendo las colectas de fondos para sostener las misiones de este sitio, por lo que se decide que el padre Ugarte se traslade a la recién fundada Misión de San Francisco Xavier de Vigge-Biaundó, y sustituya al padre Francisco María Píccolo, mismo que parte a la capital del virreinato.

El sacerdote Juan de Ugarte, desde su llegada fue uno de los misioneros más comprometidos con la evangelización. La primera muestra de ello la dio en el año de 1704, cuando las provisiones que se enviaban para el sostenimiento de todos empezaron a escasear hasta el punto de que pasaron varios meses sin llegar, por lo que el mismo sacerdote Juan María de Salvatierra, después de ver la forma tan abnegada en que todos habían soportado el hambre, decide que se abandone la península. Al enterarse el padre Ugarte de tal decisión, se dirige hacia el altar donde se encontraba la virgen de Loreto, y hace un solemne voto de no abandonar estas tierras en donde recién iniciaba la evangelización, aun cuando todos se fueran. Posteriormente dio un discurso tan apasionado y lleno de fervor que convence a Salvatierra, los soldados y marineros de quedarse todos, sin importar que tuvieran que morir en el sostenimiento de las misiones. En muchas ocasiones se le escuchó decir al padre Salvatierra, que era al padre Juan de Ugarte a quien se debía la conversión de las Californias, y a nadie más.

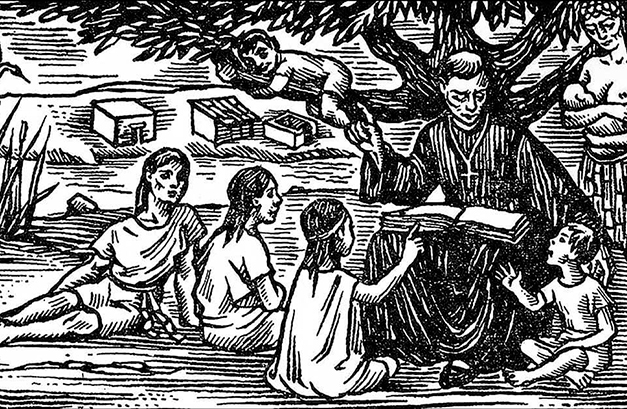

Durante su estancia de 30 años como misionero de San Francisco Javier, el incansable padre Ugarte enseñó labrado de madera y albañilería a los conversos, igual que a sembrar la tierra; introdujo en California el cultivo de vid, maíz, calabaza, frijol, garbanzo, trigo, naranja, sandía, limón y melón. Introdujo el hilado y tejido de la lana y llevó ovejas y carneros. Fabricó ruecas, tornos y telares e hizo llevar de Tepic un maestro llamado Antonio Norán, para que enseñara a sus neófitos este noble arte. Procuró que los californios tuviesen tierras comunales, aves de corral, cabras, ovejas, y sementeras propias, donde cosechaban maíz, calabaza y frutas. Instaló un hospital y escuelas para niños y niñas.

También, el sacerdote Ugarte fue un destacado y entusiasta explorador de la geografía de la California. Durante sus largas caminatas en las cercanías de su misión, en la Sierra de la Giganta, fundó los pueblos de visita de San Pablo, Santa Rosalía y San Miguel, a los cuales visitaba con cierta regularidad para evangelizar y atender a sus numerosos pobladores. En el mes de noviembre de 1705, el padre Ugarte realizó una exploración a las costas de la Mar de Sur en cumplimiento a la petición que realizaba el virrey de que exploraran aquellos sitios en búsqueda de un sitio donde pudiera hacer escala la Nao de China. Para esta misión se hizo acompañar de cuarenta guerreros yaquis que se le enviaron con este propósito.

Lamentablemente después de varias semanas de exploración no logró encontrar sitio adecuado para establecer un puerto. Además de ser un gran explorador en tierra, el padre Ugarte era uno de los mejores en el mar. Realizó una gran cantidad de viajes entre la misión de Santa Rosalía de Mulegé y Loreto, así como entre Loreto y otros puntos de las costas de los actuales estados de Sinaloa y Sonora. En el mes de mayo de 1721, es comisionado por las autoridades españolas para que realice un viaje hacia el Yaqui, y desde este lugar se vaya costeando hasta el punto más septentrional del Golfo de California, y descienda por las costas de la California, con la misión de despejar la gran incógnita de si la California era una isla o estaba unida al continente (península). Durante varios meses llevó a cabo esta travesía, estando en varias ocasiones en peligro de muerte, pero su ánimo y empeño, lograron que culminara su misión, retornando a Loreto, habiendo demostrado la insularidad de la California.

En el año de 1719, el sacerdote Ugarte decide emprender una obra que se antojaba imposible, la construcción de un barco lo suficientemente grande que pudiera costear ambos lados de la península de California, así como trasladarse a los puertos de Yaqui y Matanchel para traer las tan necesarias mercancías que permitían el sostenimiento de las misiones. Aprovechando los informes de unos neófitos de su misión, se trasladó a las entrañas de la Sierra de Guadalupe para cortar una gran cantidad de güéribos, árboles de gran tamaño y fortaleza que servirían para la construcción planeada. Mandó traer todos los accesorios de metal que se ocuparía, del puerto de Matanchel, y contrató a un maestro de obras experimentado, así como varios carpinteros para que hicieran el mejor de los trabajos con el barco.

Durante varias semanas trabajó intensamente el padre Juan de Ugarte, codo a codo con sus amados californios, cortando y trasladando los troncos hasta el sitio donde se construyó el improvisado astillero. Como buen administrador que era, se encargó de la paga puntual y el alimento de todos los trabajadores, ya que sabía que esa era la clave para que no desistieran de este trabajo. Finalmente, el 14 de septiembre de 1719, el barco fue botado al mar, logrando sortear el primer viaje hasta el puerto de Loreto, en donde ingresó ante la mirada incrédula de los habitantes, y el pecho lleno de orgullo del padre Ugarte y todos los que habían participado en esta magna obra. Este primer barco construido completamente en la California estuvo en funcionamiento, según se dice, por 30 años, realizando incontables viajes.

En noviembre de 1720, el padre Juan de Ugarte y Jaime Bravo, se trasladan en la balandra El Triunfo de la Cruz, con el propósito de fundar una misión en el puerto de La Paz. Gracias a las grandes dotes negociadoras de estos misioneros logran reconciliar a los pericúes y guaycuras que se disputaban los recursos del lugar, y fundan la Misión de Nuestra Señora del Pilar de La Paz, quedándose como misionero el padre Jaime Bravo.

El padre Juan José de Villavicencio, fue el encargado por la Compañía de Jesús de realizar la biografía del padre Juan de Ugarte. En este interesante manuscrito, se menciona que Ugarte era un hombre de gustos sencillos y siempre deseoso de entregar a quien lo necesitara sus pocas y pobres pertenencias. Cuando llegó a la California y durante varios años, demostró una gran vitalidad y fuerza, lo que le ayudó a hacer progresar a su misión en la agricultura, ganadería y en la evangelización de los californios. Sin embargo, los constantes ayunos a los que se sometía, principalmente por no descuidar sus actividades misionales y por darle de comer primero a sus neófitos, fueron debilitándolo hasta el punto de que hicieron presa de él muchas enfermedades. En el viaje de exploración que emprendió por el golfo de California, adquirió unas terribles llagas de las cuales no se pudo recuperar y que constantemente le causaban grandes dolores, los cuales soportaba estoicamente.

Cuando habían pasado escasos 5 meses de haber cumplido los 67 años, se le agravaron al padre Juan de Ugarte sus enfermedades. Tenía un asma bronquial bastante avanzada, una desnutrición y osteoporosis en grado severo y las piernas necrosadas por una atención inadecuada de sus llagas. A pesar de que se le brindó la mejor atención en la Misión de Loreto, ya no pudo restablecerse, y el 29 de diciembre de 1730 fallece, rodeado del cariño y veneración de sus hermanos de Orden, así como sus queridos californios. Sus restos descansan en alguna parte del terreno que actualmente ocupa el Templo de Nuestra Señora de Loreto Conchó.

Bibliografía:

Zambrano F.1965 Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México. Editorial Jus.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.