Los Antiguos Californios

Tierra Incógnita

Por Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En las sociedades actuales, sobre todo con las que compartimos el modelo económico de las potencias Europeas, se considera que si un individuo no se integra a una actividad de las denominadas como productivas, esto es, agricultura, pastoreo, industria, etcétera, es un haragán y que en nada contribuye al desarrollo de la sociedad y el mundo en el que existe. Esta fue la visión a través de la cual se percibió a los antiguos pobladores de la California, dejando hasta la actualidad una impresión de que eran personas flojas y renuentes a realizar cualquier actividad productiva.

En la península de California, sus habitantes nativos habían desarrollado un complejo sistema de interrelación con el medio ambiente, en donde sus actividades diarias estaban enfocadas a proveerse de alimento y agua necesaria para su subsistencia, es por ello que se les puede denominar en la categoría de sociedades no industriales o no pecuniarias. Las actividades de todos los grupos étnicos nativos estaban adecuadas a las características de los ecosistemas donde habitaban. Los que vivían en la sierra o las llanuras, se dedicaban a la recolección de frutos, de ciertas hojas y plantas comestibles, y complementaban su dieta con la cacería de insectos y animales pequeños. Los playanos habían desarrollado un alto nivel de adaptación hacia la recolección de mariscos, peces, mamíferos y aves marinas. En estas actividades no utilizaban grandes inventos tecnológicos, más que los necesarios para poder desempeñar lo mejor posible estas actividades.

También te podría interesar: Los Mezcales

Este tipo de actividades económicas, denominadas de apropiación (La economía de aborígenes de Baja California. Rosa E. Rodríguez T.) como eran la caza, pesca y recolección, les llevaban prácticamente la mitad de su jornada diaria, el resto del tiempo lo dedicaban a ahorrar las escasas energías acumuladas por la ingesta de los alimentos recolectados o capturados. En estas actividades participaban hombres y mujeres, incluso en las crónicas jesuíticas se menciona que cuando los niños ya eran capaces de caminar los padres los enviaban a conseguir su propio alimento. Tomando en cuenta lo anterior, podemos aseverar, que los antiguos Californios fueron grupos sumamente trabajadores. Si bien es cierto, sus actividades distaban mucho de lo que el concepto europeo consideraba como trabajar, no por ello podemos concluir que no realizaban estas laboras, las cuales en la actualidad están plenamente argumentadas en las teorías económicas.

Cuando llegaron los primeros colonos europeos a la península y se establecieron contacto con los grupos nativos originarios, se dieron diversos choques en cuanto a concepciones sobre múltiples aspectos de la vida, lamentablemente hasta la fecha han subsistido los documentos en los que solamente se aprecia la visión europea, por lo que predomina la concepción de que nuestros Californios se la pasaban flojeando todo el tiempo, tirados y negándose a trabajar. Muy diferente sería la percepción de las actividades de los indígenas Californios, si los exploradores y los sacerdotes se hubieran dado el tiempo de entrevistarlos y pedirles que abiertamente les dijeran cómo ellos visualizan lo que los recién llegados conceptualizan como trabajo, sus motivos para ser renuentes a hacerlo, entre otras cosas. Pero lamentablemente, esto no se hizo y he ahí la grave incomprensión sobre estas culturas primigenias de la California.

FOTO: Mujer pericúe

Otro punto importante a mencionar, y que actúa a favor de lo trabajadores que eran nuestros Californios, es que, además de dedicar una buena parte de las primeras horas del día a recolectar alimento; el resto del tiempo lo dedicaban a prácticas sociales, políticas y religiosas, elaborando complejos rituales y ceremonias, las cuales se conocen en la actualidad gracias a las escuetas referencias que quedaron en ciertos diarios e informes. Se ha podido encontrar una gran cantidad de pinturas rupestres y petroglifos a todo lo largo y ancho de nuestra península, lo que nos da cuenta de la laboriosidad de nuestros indígenas, los cuales destinaban largas horas del día e incluso varios días para realizar estas manifestaciones culturales que afortunadamente han podido llegar hasta el presente.

Finalmente, es importante mencionar que en la actualidad, en nuestra península, aún existen comunidades que realizan en gran medida las actividades de apropiación, tal como lo hacían nuestros Californios, y que lamentablemente han sufrido el mismo estigma por parte de visitantes ocasionales, que desconociéndolas, se atreven a aseverar que son unos flojos y que se la pasan la mayor parte del tiempo sin hacer nada. Sin embargo, al analizar datos económicos que arrojan las actividades que se practican en estos poblados pesqueros y agricultores, nos damos cuenta que son muy productivos, y que si no pueden realizar actividades durante 8 horas diarias, en todo el año es por condiciones que escapan a su control, y que alterarlas, causaría un grave daño en el medio ambiente y sus actividades productivas.

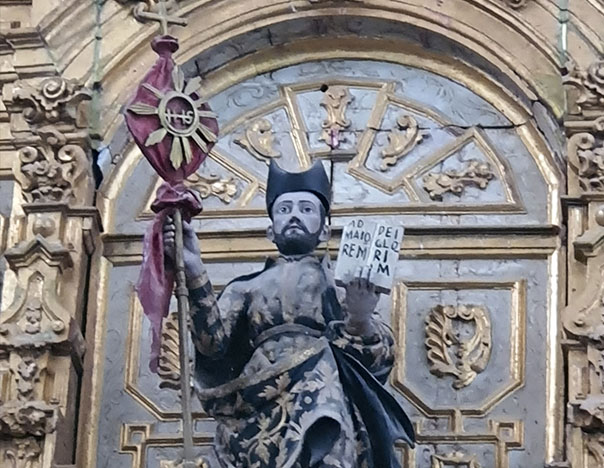

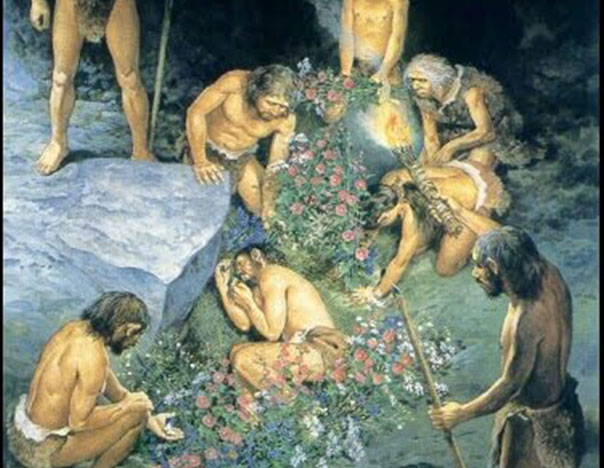

FOTO: Boda de antiguos californios

Mi intención al realizar estas reflexiones sobre los grupos indígenas originarios de nuestra península, no es buscar la credibilidad a ultranza, sino el promover la duda en la mente de todos los lectores para que se acerquen a fuentes primarias o a libros realizados por verdaderos investigadores(as) en donde hacen caer mitos y malos entendidos sobre la vida de nuestros Pericúes, Guaycuras y Cochimíes de la parte austral de la península de California.

Bibliografía

Barajas, D.T., Cruz, E.G., Altable, F. (2002). Historia General de Baja California Sur. I. La economía regional. Seminario de Investigación en Historia Regional, Universidad Autónoma de Baja California Sur. México.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.