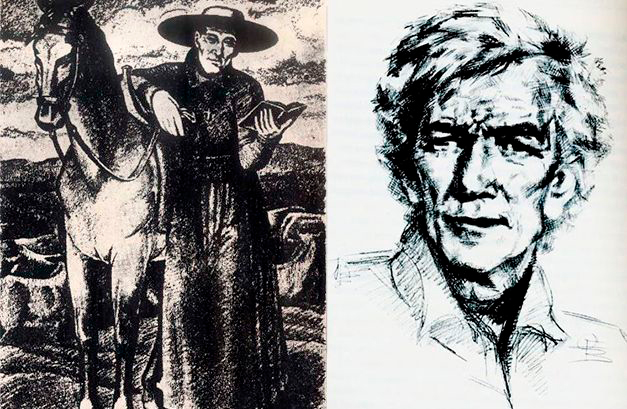

Eusebio Francisco Kino: La fe y la ciencia en las fronteras de la Nueva España

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Eusebio Kino nació el 10 de agosto de 1645 en Segno, un pequeño pueblo alpino del Tirol, entonces parte del principado de Trento en el Sacro Imperio Romano Germánico (actual Italia). Su nombre de pila era Eusebio Chini (o en italiano Eusebio Francesco Chini), y provenía de una familia de raíces italianas y alemanas, de allí que en algunas fuentes se le denomine Eusebius Franz Kühn. Desde joven mostró gran inteligencia y una profunda fe religiosa. Sus padres lo enviaron a colegios de la Compañía de Jesús (orden jesuita) en Trento y posteriormente en Hall, cerca de Innsbruck, Austria, donde recibió una sólida educación en letras, ciencias y matemáticas. Esta formación académica temprana, especialmente en astronomía y cartografía, sería fundamental para sus futuras exploraciones en América.

Con aproximadamente 20 años de edad, Kino ingresó formalmente al noviciado jesuita, iniciando el largo camino de formación espiritual e intelectual propio de la orden. Además de filosofía y teología, dominó disciplinas científicas, lo que luego le valdría el título de cosmógrafo real en Nueva España. Hacia el final de sus estudios teológicos, su prestigio intelectual era tal que el Duque de Baviera le ofreció una cátedra de ciencias en la Universidad de Ingolstadt. Sin embargo, Kino sentía la vocación misionera y había manifestado su deseo de evangelizar en tierras lejanas. Originalmente, pidió ser enviado a misiones en Asia (China), pero cuando llegó el momento, solo había dos destinos disponibles: Filipinas y México. Un sorteo decidió su rumbo, y a Kino le correspondió la misión en el Virreinato de Nueva España (América). Así, renunció a la vida académica en Europa y se preparó para llevar el cristianismo a las remotas fronteras del Imperio Español.

También te podría interesar: El último liberal: Márquez de León frente al poder y la traición

La travesía de Kino hacia América estuvo llena de obstáculos y retrasos. En junio de 1678, partió de Italia con un grupo de 18 misioneros jesuitas, embarcándose en el puerto de Génova con destino a España. El objetivo era unirse en Cádiz a la flota que zarpaba anualmente rumbo a Nueva España, pero durante la navegación inicial sufrieron contratiempos: una densa niebla y fuertes corrientes desorientaron al piloto cerca de Gibraltar, llevándolos hacia la costa de África (Ceuta) y haciendo que perdieran tiempo precioso. Cuando finalmente llegaron a Cádiz a mediados de julio, la flota ya había partido sin ellos. Este contratiempo obligó a Kino a esperar en España dos años enteros hasta la siguiente oportunidad de cruce.

Durante aquella larga espera forzada en Cádiz, Kino no permaneció ocioso: perfeccionó su dominio del idioma español y aprovechó para continuar sus estudios científicos. En 1680 obtuvo finalmente pasaje en un galeón llamado El Nazareno. Sin embargo, de nuevo la mala fortuna lo acechó: el barco encalló a la salida del puerto de Cádiz (en un banco de arena conocido como el Gran Diamante), y acabó destrozado por una tormenta. Kino perdió todas sus pertenencias en el naufragio y debió pasar otros 6 meses en España antes de poder embarcarse de nuevo. Durante este periodo, observó atentamente el Gran Cometa de 1680 que surcó los cielos ese año y redactó un ensayo científico al respecto (Exposición astronómica del cometa), en el cual refutaba supersticiones populares sobre estos fenómenos. Esta publicación temprana evidenció su formación científica y le ganó reconocimiento intelectual incluso antes de arribar al Nuevo Mundo.

Finalmente, a finales de 1680, Eusebio Kino logró cruzar el Atlántico. Después de casi 3 años de vicisitudes, llegó a la Nueva España a principios de 1681 (su arribo oficial se registra en enero de 1681). Los superiores jesuitas, conociendo su preparación, lo destinaron a participar en una ambiciosa expedición a las entonces prácticamente inexploradas tierras de California, un proyecto que combinaba colonización y evangelización.

Primeras misiones en las Californias

La península de las Californias fue el primer campo misionero de Kino en América. Desde hacía tiempo, el Imperio Español buscaba colonizar esas tierras alNnoroeste de México (incluso Hernán Cortés había intentado un asentamientos sin éxito). En enero de 1683, Kino zarpó desde el puerto de Chacala (Nayarit) como parte de la expedición liderada por el almirante Isidro de Atondo y Antillón, acompañado por otro misionero, Matías Goñi. Desembarcaron en la bahía de La Paz, al Sur de la península de California, y fundaron un efímero asentamiento así como la primera misión de la península la cual llevó por nombre Nuestra Señora de Guadalupe de las Californias. Sin embargo, las condiciones resultaron muy adversas: la hostilidad de algunos grupos nativos —exacerbada en parte por la conducta imprudente de los soldados coloniales— y la escasez de suministros llevaron a que la colonia en La Paz se abandonara al poco tiempo. Kino se sintió profundamente decepcionado por esta retirada, pues veía en California un vasto campo para la evangelización.

Decididos a no rendirse, Kino y Atondo intentaron una segunda misión en las Californias más al norte ese mismo año, en el otoño de 1683. Establecieron la Misión de San Bruno cerca del sitio de Loreto, lo que marcó la fundación de la segunda misión en la península. Durante un año aproximadamente, los misioneros trabajaron intensamente: aprendieron las lenguas de los indígenas californios, bautizaron niños y moribundos, e incluso lograron cultivar la tierra en aquel entorno árido. Parecía que el proyecto finalmente prosperaría. No obstante, una severa sequía en 1685 arruinó las cosechas en San Bruno, dejando a la comunidad sin alimento suficiente. Ante la hambruna, Atondo y el resto de la expedición votaron por abandonar la empresa. Con gran tristeza, Kino tuvo que evacuar la misión en 1685, viendo desvanecerse su sueño de crear en California un rosario de misiones a lo largo de la península.

Aunque el propio Padre Kino no logró consolidar las misiones en las Californias, su trabajo pionero sentó las bases para esfuerzos posteriores. A finales de 1685, tras el abandono de San Bruno, Kino regresó al territorio continental en Sinaloa. Ahora era un misionero sin misión fija, pero no por mucho tiempo. Sus superiores jesuitas valoraron su dedicación y experiencia, y consideraron que aún podía ser sumamente útil en otro rincón de la frontera: la vasta Pimería Alta, en el desierto de Sonora, donde urgía la presencia evangelizadora.

Evangelización en la Pimería Alta

En 1687, Eusebio Kino fue asignado a las misiones de Sonora, en la región llamada Pimería Alta (zona habitada por la nación indígena pima y otros grupos). Este territorio abarcaba el Norte del actual Estado de Sonora y el Sur de Arizona, en ese entonces una frontera remota de la Nueva España. Kino llegó primero a una ranchería llamada Cosari donde fundó, en marzo de 1687, la misión de Nuestra Señora de los Dolores. Según la tradición, la fecha de su llegada coincidió con un Viernes de Dolores, lo cual inspiró el nombre de la misión. Los Dolores se convirtió en la base de operaciones de Kino y residencia principal durante el resto de su vida. Desde allí, emprendió una incesante labor misionera, viajando a caballo por miles de kilómetros para fundar comunidades cristianas y explorar la región.

Entre 1687 y 1711, fundó o impulsó más de una veintena de misiones y visitas a lo largo del río Magdalena, el río Altar y otros valles fértiles en medio del desierto sonorense. Algunas de las misiones establecidas por Kino y sus compañeros jesuitas incluyen: San Ignacio de Cabórica, Santa María Magdalena, San José de Ímuris, San Pedro y San Pablo de Tubutama, Nuestra Señora de la Concepción de Caborca, San Xavier del Bac, San Gabriel de Guevavi, San Cayetano de Tumacácori, entre otras. Varias de estas fundaciones ocurrieron en territorios que hoy pertenecen a Arizona (por ejemplo, San Xavier del Bac y Guevavi fueron las primeras misiones en la actual Arizona, fundadas hacia 1691–1692). Debido a esta prolífica actividad, Kino es recordado como el “Padre de la Pimería Alta”, el principal artífice de la colonización espiritual y pacífica de esa región.

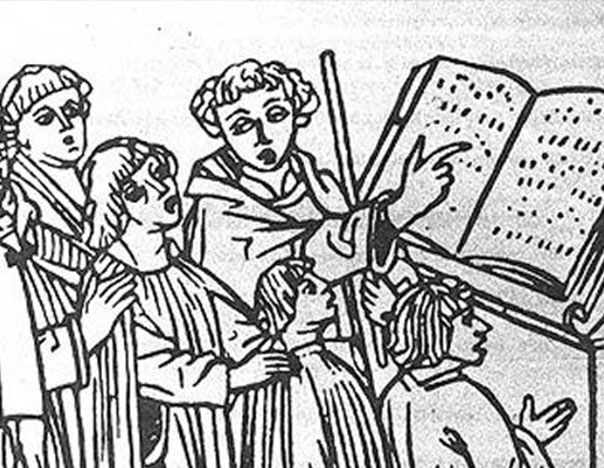

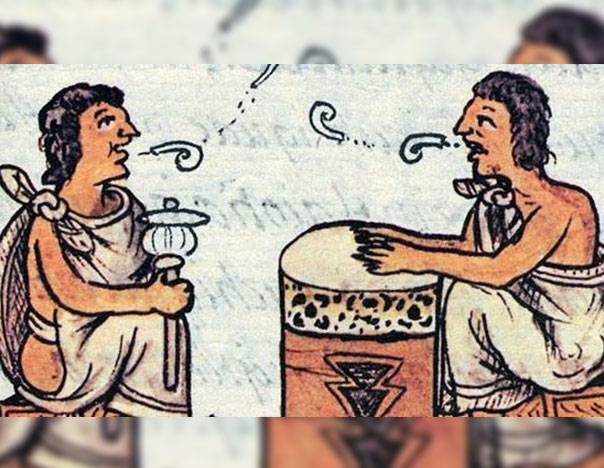

Kino aplicó un método misionero considerado ejemplar para su época. Prefería la persuasión y el ejemplo antes que la fuerza: enviaba mensajeros indígenas aliados para contactar a tribus distantes, luego visitaba personalmente sus aldeas, y finalmente los invitaba a conocer las misiones establecidas para ver los beneficios de la vida comunitaria cristiana. Enseñó a los nativos técnicas de agricultura y ganadería; de hecho, introdujo en la Pimería Alta los primeros rebaños de ganado bovino, equino y caprino, fomentando la creación de ranchos productivos en torno a las misiones. Este modelo atraía a muchos grupos pimas, que veían mejoras materiales en alimento y seguridad. Una vez ganada su confianza y amistad, Kino los instruía en la fe católica y administraba bautismos. Gracias a este enfoque, llegó a congregar pacíficamente a miles de indígenas bajo la protección de la Corona española: en informes al virrey, Kino afirmaba que unas 30,000 almas de diversas naciones (pimas, sobaipuris, yumas, cocomaricopas, ópatas, etc.) se habían aliado o al menos entablado amistad con los españoles a través de sus esfuerzos evangelizadores.

No todo fue idílico en la Pimería Alta. La región era escenario de tensiones constantes: algunas tribus nómadas, como apaches, janos y jocomes, hostigaban tanto a otros indígenas como a los colonos españoles, rehusándose a someterse. En 1695, estalló una revuelta en la que un misionero jesuita, el Padre Francisco Javier Saeta, fue asesinado en la misión de Caborca. Inicialmente se culpó a los pimas de la rebelión, pero Kino investigó y señaló que incursiones de apaches podrían haber instigado la violencia. Con paciencia, Kino logró apaciguar la situación evitando una represalia militar masiva, y continuó abogando ante las autoridades por un trato más justo hacia los indígenas convertidos. También enfrentó incomprensión por parte de algunos colonos españoles y funcionarios, que dudaban de la posibilidad de «civilizar» a los nativos. Sin embargo, Kino contó con apoyos influyentes: su amigo y colega jesuita Juan María Salvatierra respaldó sus iniciativas y colaboró en la visión de continuar la evangelización de California. De hecho, Salvatierra partió a la capital de Nueva España para gestionar recursos, mientras Kino se comprometía a buscar rutas para llegar a California por mar o tierra.

En reconocimiento a su labor, en 1695 la Compañía de Jesús reorganizó las misiones del Noroeste: la Pimería Alta fue erigida en un distrito misional autónomo, separado de las misiones del Sur de Sonora, con Nuestra Señora de los Dolores como cabecera. Kino asumió la dirección de este nuevo distrito, lo que le permitió administrar con mayor eficacia los recursos y el personal en la frontera. A pesar de las dificultades, su presencia durante casi 24 años en la región dejó una huella profunda: además de las comunidades cristianas establecidas, introdujo la ganadería extensiva, nuevos cultivos y conocimientos geográficos que integraron al noroeste mexicano dentro del mundo colonial.

Exploraciones geográficas y contribuciones científicas

Paralelamente a su obra evangelizadora, el Padre Kino realizó importantes exploraciones geográficas. Con un afán incansable, recorrió desiertos, montañas y ríos, generalmente a caballo y a veces acompañado solo de unos cuantos hombres. Su motivación principal era doble: por un lado, encontrar una ruta terrestre hacia las Californias (para retomar la evangelización allá), y por otro, fortalecer la presencia española en la frontera norte ante potenciales incursiones de otras potencias coloniales (ingleses, franceses o incluso rusos en la costa del Pacífico). Estas expediciones ampliaron enormemente el conocimiento cartográfico de la región. Se le atribuye la elaboración de al menos 30 mapas detallados de las Californias, Sonora y sus alrededores, algunos de los cuales circularon en Europa a comienzos del siglo XVIII.

Uno de los logros geográficos más notables de Kino fue haber demostrado la conexión terrestre de las Californias con el continente. Durante siglos, muchos mapas europeos representaban California como una isla separada. Kino sospechaba que esto era un error y estaba decidido a comprobarlo. Realizó varias expediciones hacia el Noroeste de Sonora, llegando hasta las orillas del río Colorado y el desierto que rodea su delta. En una de esas travesías, en 1702, Kino y sus acompañantes escalaron una alta colina (identificada como el cerro del Nazareno) desde la cual divisaron la confluencia del río Colorado con el río Gila y las llanuras hacia el poniente. Desde esa altura, utilizando un anteojo de larga vista, Kino pudo observar más de 30 leguas de terreno contínuo hacia el sur y oeste sin rastro de mar alguno, confirmando así que las tierras de California se unían con las de Sonora. Este descubrimiento fue plasmado en sus mapas: en cartografías posteriores dibujó la Península de California correctamente unida al resto de Nueva España, refutando la antigua leyenda de la «isla de California». Sus informes geográficos, enviados a la Ciudad de México, persuadieron a las autoridades virreinales y eclesiásticas de que era factible viajar por tierra hasta la Alta California.

Además de California, Kino exploró hacia el Noreste, buscando vías de comunicación con Nuevo México (la provincia del Moqui, donde los españoles ya tenían asentamientos desde hacía un siglo). En sus recorridos contactó numerosas etnias y registró cuidadosamente sus asentamientos, costumbres y las rutas entre ellos. También identificó recursos naturales valiosos, como fértiles valles para agricultura y yacimientos minerales, viendo en ello oportunidades para el avance colonial. Por ejemplo, navegó partes del río Gila y describió el río Colorado como el más caudaloso de toda Nueva España, imaginando que por sus riberas se podría llegar fácilmente hasta los pueblos Hopi (los “moqui”) en lo que hoy es Arizona y Nuevo México.

Kino aplicó sus conocimientos astronómicos a la exploración: determinaba latitudes con astrolabio, lo que le ayudó a ubicar regiones en sus mapas con bastante precisión para la época. También promovió la construcción de una pequeña embarcación en la misión de Caborca, con la idea de botarla en el Golfo de California y explorar la costa por mar. Si bien este barco nunca llegó a concretar un viaje a California (en parte por falta de apoyo y la muerte de Kino antes de lograrlo), el proyecto demuestra su creatividad en buscar soluciones logísticas.

En el ámbito científico, Kino dejó escritos significativos. Su exposición astronómica del cometa de 1680 ya mencionada fue un primer aporte. Su obra más importante es la Crónica de la Pimería Alta: Favores Celestiales, un extenso manuscrito donde narró las aventuras y desventuras de su vida misionera entre 1687 y 1706. En Favores Celestiales, Kino relata la fundación de las misiones, las costumbres indígenas, sus viajes, e incluye observaciones sobre fauna, flora y geografía, constituyéndose en una fuente histórica invaluable. Este texto no fue publicado durante su vida; permaneció en archivos jesuitas y fue redescubierto y editado por primera vez en el siglo XX. Asimismo, Kino escribió cartas e informes sobre la Vida del P. Saeta (su compañero mártir en 1695) y otros documentos, difundiendo las noticias de la frontera misional novohispana. Gracias a todo este legado documental, se pudo reconstruir con detalle su labor en Sonora y Arizona.

Muerte y legado

El Padre Kino continuó cabalgando y sirviendo activamente hasta el final de sus días. En marzo de 1711, con 65 años de edad, viajó al pueblo de Santa María Magdalena (Sonora) para asistir a la dedicación de una nueva capilla en honor a San Francisco Javier, construida por su amigo, el misionero Agustín de Campos. Durante aquella celebración, Kino se sintió mal de salud; esa misma noche, el 15 de marzo de 1711, falleció tranquilamente, asistido por el Padre Campos. Sus restos fueron sepultados en el piso de la capilla de Magdalena según la costumbre de la época. Con su muerte, las misiones de la Pimería Alta perdieron a su principal guía, pero muchas de ellas continuaron activas bajo otros jesuitas en las décadas siguientes.

Por casi 250 años, el paradero exacto de la tumba de Kino se perdió en la memoria colectiva. Fue recién en el siglo XX que historiadores y pobladores se dieron a la tarea de buscar sus restos. Finalmente, el 19 de mayo de 1966, un grupo de investigadores patrocinados por el gobierno de Sonora logró descubrir los restos del Padre Kino bajo la plaza central de Magdalena de Kino (la antigua Santa María Magdalena). El hallazgo ocurrió en las ruinas del antiguo templo y cabecera misional, frente a lo que había sido el palacio municipal. Para honrarlo, se construyó en ese sitio un mausoleo que preserva sus huesos, abierto al público. Toda la plaza fue remodelada en torno a este mausoleo, con jardines y portales, y actualmente Magdalena de Kino es un popular destino histórico y Pueblo Mágico en honor a su legado.

El legado de Eusebio Francisco Kino se manifiesta de muchas formas, tanto en México como en Estados Unidos. En Sonora, la Bahía Kino (cerca de Hermosillo, donde él desembarcó en alguna expedición costera) lleva su nombre, al igual que la propia ciudad de Magdalena de Kino donde murió. En Arizona, su memoria es muy estimada: en 1961 el estado de Arizona donó una estatua de bronce de Padre Kino a la National Statuary Hall del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D.C.. Esta estatua representa a Arizona junto a otra figura ilustre, lo que subraya la importancia histórica transfronteriza de Kino (aunque Kino no era angloamericano, su trabajo en territorio que hoy es Arizona lo hace parte de la historia temprana de ese Estado). Asimismo, numerosas iglesias, escuelas, bibliotecas y organizaciones llevan el nombre de Padre Kino a ambos lados de la frontera, reflejando su papel como puente cultural y espiritual. Por ejemplo, la biblioteca de la Provincia Jesuita Mexicana en la Ciudad de México lleva su nombre.

Canonización del Padre Kino

Dentro de la iglesia católica, Eusebio Kino es recordado como un modelo de misionero. Su causa formal de beatificación fue abierta en 2006, lo que le otorgó el título de Siervo de Dios. Más recientemente, el Papa Francisco reconoció la santidad de la vida de Kino: el 11 de julio de 2020 el Papa firmó el decreto que reconoce las virtudes heroicas del Padre Kino, con lo cual este fue declarado Venerable. Este es un paso clave hacia una posible futura canonización (para la cual se requeriría la aprobación de un milagro atribuido a su intercesión). La declaración de venerabilidad confirma la relevancia de su ejemplo cristiano y ha renovado el interés por su figura tanto en México como internacionalmente.

Eusebio Francisco Kino dejó una huella indeleble en la historia de Sonora, Arizona y las Californias. A lo largo de casi un cuarto de siglo, combinó de manera excepcional las facetas de evangelizador, explorador y científico. Fundó comunidades que con el tiempo se convirtieron en pueblos y ciudades, introdujo la ganadería y nuevos cultivos que transformaron la economía regional, y cartografió territorios vastos que hasta entonces figuraban en blanco en los mapas de Nueva España. Su respeto y empatía hacia los pueblos indígenas le permitieron forjar alianzas y difundir el cristianismo mayormente de forma pacífica, en contraste con otros episodios violentos de la colonización. Los conocimientos que aportó —desde mapas hasta crónicas detalladas— ampliaron las fronteras del saber geográfico en su época, corrigiendo conceptos erróneos (como la geografía de California) y sirviendo de base para expediciones posteriores.

Referencias bibliográficas

Herbert Eugene Bolton, Los confines de la cristiandad: una biografía de Eusebio Francisco Kino, misionero y explorador de Baja California y la Pimería Alta (trad. Felipe Garrido; ed. Gabriel Gómez Padilla), UCOL, 2001. Biografía extensa (781 pp.)

Charles W. Polzer, S.J., Eusebio Kino, S.J. padre de la Pimería Alta: biografía de Eusebio Francisco Kino, civilizador de Sonora, explorador de Arizona, misionero en la Pimería Alta, y una guía a sus misiones y monumentos (trad. José J. Romero y J. Olvera), Gobierno del Estado de Sonora / Southwestern Mission Research Center, 1981-1984 (distintas eds.).

Felipe Garrido (comp.), Aventuras y desventuras del Padre Kino en la Pimería, Secretaría de Educación Pública / Asociación Nacional de Libreros, 1986.

Alfonso Trueba, El Padre Kino: misionero itinerante y ecuestre, Editorial Jus, 1960.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.