FOTO: Internet.

Mamá Científica

Por Marián Camacho

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) A.C. en su informe del 2015 titulado Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos, “la violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión que cause un daño físico o psicológico a la mujer, que se exprese en falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos”. En esta entrega, hablaremos sobre la violencia obstétrica en Baja California Sur, qué antecedentes han pasado casi desapercibidos acerca de este problema, así como las acciones que diversas instancias han ido implementando en su contra.

De acuerdo con el médico Luis Alberto Villanueva Egan, ex Director General Adjunto de Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, entre las manifestaciones de este tipo de violencia se encuentran las prácticas invasivas y suministro injustificado de medicación, la negativa de tratamiento o aplazamiento de la atención médica, no respetar los tiempos del parto, los regaños, burlas, insultos, manipulación de la información, falta de respeto por la privacidad de las mujeres, así como la coacción para obtener su “consentimiento” y otros tratos discriminatorios y humillantes.

También te podría interesar: Mi parto. Un caso de violencia obstétrica en La Paz

Aunque el uso del término violencia obstétrica no es nuevo, existe una resistencia importante para aceptar su denominación, en particular en el sector médico. Como ejemplo local de esta situación, en noviembre de 2019 el titular de la Secretaría de Salud en Baja California Sur, el médico cirujano y partero, Víctor George Flores, expresó que “en algunas situaciones es muy débil la línea” que separa la violencia obstétrica de la mera percepción de las pacientes y aseguró que “a veces desconoce el prestador de servicios que está incurriendo en una violencia obstétrica”. “Muchas veces es percepción”, dijo George Flores al referirse a las mujeres que denuncian esta clase de violencia cometida en hospitales. No obstante, acotó el Secretario, “cuando la mujer obviamente tiene sus dolores y, obviamente, la mujer se va a quejar, es cuando el prestador de servicio de ninguna manera la puede regañar por esta situación”. Además, reafirmó que la decisión de las mujeres respecto a ser intervenidas quirúrgicamente, con cualquier fin, debe ser exclusivamente de ellas. Es importante notar que, durante su intervención, el Secretario no ofreció cifras aproximadas sobre quejas recibidas en 2019 por violencia obstétrica en los servicios de salud del Estado.

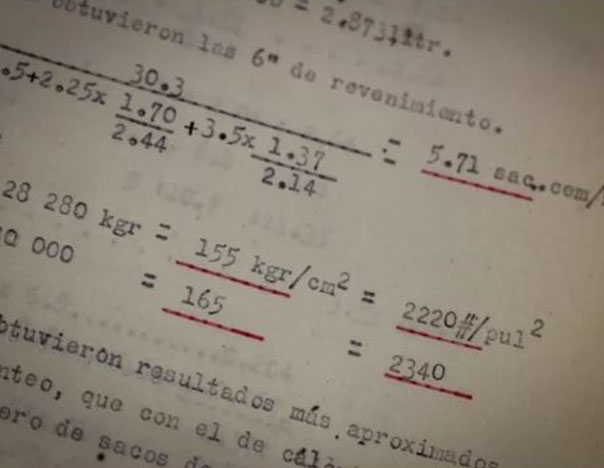

Según el Informe La Pieza Faltante -Justicia Reproductiva 2018 de GIRE, con base en la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), “de 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México, 33.4% refirieron haber sufrido maltrato por parte de quienes las atendieron” con acciones u omisiones tales como: gritos, regaños, retrasos en la atención porque les dijeron que estaban gritando o quejándose mucho, ignorar a la paciente, presión para aceptar métodos anticipativos o esterilización (involuntaria), obligación a colocarse en posiciones incómodas, ofensas, anestesia denegada y sometimiento al dolor injustificado, firma involuntaria de consentimientos o aislamiento del o la bebé por más de cinco horas. De acuerdo con los datos de la misma encuesta, a nivel nacional, el 40.8% de los casos de violencia obstétrica ocurrieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el 38.7% en hospitales de los estados; el 34.7% en centros de salud; el 30.7% en clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) administrados por las entidades federativas; el 29.8% en el ISSSTE de la federación. En Baja California Sur, el 30.7% de las mujeres entre los 15 y los 49 años ha sufrido violencia obstétrica, colocándose por debajo de la media nacional, que refiere un 33.4% de incidencia.

Lo que dice la Ley

Desde el enfoque legal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, no prevé de manera expresa la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Baja California Sur, en su Artículo 4 Fracción VIII BIS, la define como “toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, sin que cumpla con los criterios médicos acordes a la normatividad oficial en ésta materia; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer”. La aparición del concepto de violencia obstétrica en esta Ley estatal colabora a reconocer que es una forma específica de violencia institucional contra las mujeres y constituye una violación a los derechos humanos.

Asimismo, cabe recordar que, desde 2016, opera la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, “para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”. Esta norma tiene por objeto establecer criterios mínimos para la atención médica de la mujer y es de aplicación y observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal que labora en las unidades que integran el Sistema Nacional de Salud. La atención médica que reciban las mujeres en edad reproductiva en los establecimientos para la atención médica, ya sean públicos o privados, debe ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería. La implementación de dicha Norma es un pendiente esencial para garantizar el acceso a servicios obstétricos de calidad para las mujeres en México. Asimismo, es importante que todas las personas, principalmente las mujeres embarazadas, conozcan esta Norma Oficial, con el fin de informarse de sus derechos y hacérselos saber al personal de salud que los desconozca.

En BCS, en los últimos años se han impulsado iniciativas que tienen como objetivo garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Es el caso de la propuesta de la diputada Diana Von Borstel quien, en septiembre de 2017, desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, presentó un proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Fracción VI del Artículo 3, se adiciona una Fracción VIII Bis al Artículo 4 y se reforma al Artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Baja California Sur. La Diputada adujo que en México se practica el doble de las cesáreas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud ya que, del total de nacimientos, el 31% se producen por esta vía, y en los últimos doce años se incrementó la cifra a un 33.7% en el sector público y 60% en el privado, “su práctica indiscriminada es inadmisible expresión de la violencia obstétrica de que son objeto las mujeres embarazadas”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, en noviembre de 2019, la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Mercedes Maciel Ortiz presentó una iniciativa que busca visibilizar, prevenir y sancionar la violencia obstétrica, integrándola como delito por razón de género dentro del Título Vigésimo Sexto del Código Penal de Baja California Sur y adicionando el capítulo tercero: violencia obstétrica. Desde su perspectiva, la maternidad, además del aspecto médico, involucra las nociones de equidad y violencia de género. En este sentido, el personal encargado de proveer los servicios de salud a la gestante debe conducirse con respeto a sus derechos humanos, situación que en algunas ocasiones no acontece, ya que las afectaciones hacia los derechos y salud reproductiva de las mujeres, ocurridas durante la atención al embarazo, parto y puerperio en las instituciones de salud son constantes.

Maciel Ortiz dijo que, a pesar de que hay un vasto marco normativo, hasta el día de hoy sólo cinco entidades federativas contemplan la violencia obstétrica como delito en sus códigos penales: Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero y Chiapas. La tipificación de esta conducta tiene como objetivo lograr un acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia. Por tal motivo, la Diputada apuntó que su iniciativa va en sentido de que, si se quiere prevenir la violencia obstétrica, y en particular prevenir sus formas más graves, es indispensable tipificar esta conducta dentro de la norma competente. Asimismo, expuso que las mujeres en México enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, desde la discriminación en el acceso y la negativa de los servicios de salud obstétrica, hasta la atención deficiente en la prestación de los servicios debido a problemas estructurales en los sistemas de salud, como infraestructura insuficiente y la falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y locales, para atender partos y urgencias obstétricas, así́ como los procesos de enseñanza para el personal médico que favorecen una visión autoritaria que fomenta el maltrato y en la que las opiniones de las mujeres no son tomadas en cuenta durante los procesos obstétricos.

Por su parte, en el Código Penal de BCS, el Artículo 391 establece que comete el delito de violencia obstétrica el personal de salud público o privado que, en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre de forma física, verbal, psicológica y/o emocional a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. A quien realice las conductas señaladas se le impondrán de cinco a nueve años de prisión y hasta 500 días multa, y la reparación del daño. Por su parte, el Artículo 392 señala que se equiparará a violencia obstétrica el no atender o no brindar atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas; asimismo, el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; practicar el parto por vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer habiendo condiciones para hacerlo de forma natural.

También el acosar o presionarla psicológica u ofensivamente con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad; o que, sin causa médica justificada, obstaculizar el apego del niño o la niña con su madre, mediante la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer; u, obligarla a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas. Dichas conductas tendrán multas de tres a seis años de prisión y hasta 300 días de multa; de seis meses a tres años y hasta 150 días multa, dependiendo del supuesto; y, si el activo del delito fuere servidor público, además de las penas, se le inhabilitará hasta por dos años. Finalmente, el Artículo 393 precisa que comete el delito de Violencia Reproductiva a quien vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, al implantarle métodos anticonceptivos, realice procedimientos de ligadura de trompas de Falopio o extracción de matriz u ovarios sin que ésta otorgue su consentimiento o se encuentre plenamente informada. Esta tendrá una pena de tres a seis años de prisión y hasta 300 días multa.

Por otro lado, en septiembre de 2018, la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Lizeth Collins Collins, mencionó que, tan sólo en el mes de agosto de ese año, se registraron entre 3 a 5 quejas por violencia obstétrica dirigidas al IMSS y al ISSSTE. Lizeth Collins exhortó a las mujeres que sufren o padecen malos tratos, hacia su persona o sus bebés al momento de acudir a la atención de salud, a denunciar la falta de atención por parte de las instituciones y de esa manera lograr hacer más eficiente la atención y disminuir los casos en el Estado. Al respecto, en septiembre de 2019, la CNDH dirigió una recomendación por violencia obstétrica por inadecuada atención médica a una paciente y violación al interés superior de la niñez de su hijo recién nacido, ocurrida en 2016 en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 1 en esta ciudad.

En dicha recomendación se menciona que se deberá capacitar al personal de ese hospital en materia de derecho a la protección de la salud materna, obligaciones de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en la prestación de servicios de salud, así como los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal que los reciban en los cuales se refleje un impacto efectivo, en emergencias obstétricas, responsabilidad profesional y trato digno a las pacientes, así como atención de la persona recién nacida y debida observancia de las normas oficiales mexicanas, así como colaborar en las quejas y denuncias que se presenten contra el personal involucrado en los hechos. En ese mismo año, la misma Comisión emitió la Recomendación 3/2019, al Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares, por inadecuada atención médica y violencia obstétrica a una persona de 33 años de edad con embarazo de 39.5 semanas, que derivó en el fallecimiento de una persona del sexo femenino a escasas horas de su nacimiento en diciembre de 2013, en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 26 del IMSS en Cabo San Lucas.

Por otro lado, el concepto de violencia obstétrica —a diferencia de otros como maltratos o negligencia en la atención obstétrica— colabora a visibilizar que se trata de una forma específica de violencia contra las mujeres. En este sentido, quien escribe está alineada con GIRE al considerar que “la respuesta ante este tipo de violencia implica transformar las condiciones estructurales del sistema de salud en todos sus niveles y no individualizar el problema, penalizando al personal de salud específico, en especial considerando los obstáculos que enfrentan en el país para realizar su trabajo en óptimas condiciones. Por ello, GIRE considera que la tipificación de la violencia obstétrica pierde de vista el problema de fondo y puede resultar contraproducente para los objetivos que busca alcanzar”.

La saturación del sistema de salud en México, en particular de los hospitales de segundo y tercer nivel, afecta de manera importante la calidad de la atención médica, dificulta la respuesta ante emergencias obstétricas y, con ello, repercute en la incidencia de casos de violencia obstétrica y muerte materna. En respuesta, algunos países han apostado por la redistribución de los partos sin complicaciones hacia el primer nivel de atención, garantizando la referencia de casos complicados cuando así lo ameriten. Esto implica la inclusión de profesionales de la salud de nivel medio, como parteras y enfermeras obstetras, lo que ha derivado en un nuevo interés en formar este tipo de personal. En México, de acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en el tercer trimestre de 2017 había un total de 248 parteras otorgando servicios de partería en 16 entidades federativas.

La Ley General de Salud y su reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica regulan la prestación de los servicios de salud, incluyendo las personas facultadas para brindar servicios de atención obstétrica y anticoncepción. En su Artículo 64, fracción IV establece la obligación de las autoridades sanitarias de capacitar a dichas personas con el objetivo de fortalecer su competencia técnica en la atención. La NOM 007, por su parte, obliga a todas las instituciones de salud a capacitar a enfermeras obstetras, parteras técnicas y tradicionales para identificar complicaciones del embarazo, parto y puerperio, y proveer facilidades para la referencia y acompañamiento de las mujeres embarazadas a los establecimientos para la atención médica.

Así, los partos de bajo riesgo pueden ser atendidos por enfermeras obstetras, parteras técnicas y parteras tradicionales capacitadas. Aunque esto representa un comienzo importante, persisten grandes retos relacionados con la atención obstétrica y la partería en México, como la falta de claridad en el marco jurídico respecto a la acreditación y capacitación de parteras, la falta de reconocimiento del valor de la partería tradicional y la reticencia por parte del gremio médico para la inclusión de personal de nivel medio capacitado para la atención obstétrica.

Acceso a la justicia

Existen diversos medios por los cuales las víctimas de violencia obstétrica pueden acceder a compensaciones, reparaciones de daños y sanciones en contra de quien resulte responsable de esta indeseable práctica dentro del sector salud. Sin embargo, aunque cada uno de estos medios conlleva dificultades específicas para su aplicación, es indispensable que las víctimas utilicen alguno o varios de estos procedimientos para que exista constancia de que la violencia obstétrica es una situación recurrente y generalizada en nuestro país. De esta manera, será posible evidenciar efectivamente este problema social y priorizar su solución a través de herramientas legales, políticas y educativas. A continuación, se abordan las opciones para acceder a la justicia en caso de ser víctima de violencia obstétrica:

-Quejas administrativas. El recurso más inmediato que tienen las mujeres ante un caso de violencia obstétrica es el escrito de queja ante la unidad de contraloría interna de una institución de salud, a partir de la cual se realizará la investigación correspondiente de los hechos. Cada institución de salud determina el procedimiento que se debe seguir para interponer una queja. Esto representa una barrera importante para el acceso a la justicia, pues genera incertidumbre entre quienes enfrentan este tipo de violaciones. Lo anterior aunado al conflicto de interés que implica presentar una queja en la misma institución sobre la cual radica la inconformidad, y a la que probablemente acudan la mujer y sus familiares a solicitar servicios médicos de forma cotidiana.

-Inconformidades ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). Las principales atribuciones de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud federal consisten en asesorar a los usuarios de servicios médicos, atender quejas e irregularidades en el servicio médico, intervenir en conciliaciones entre prestadores de servicios y usuarios, fungir en el arbitraje entre ambos y emitir opiniones técnicas sobre asuntos de carácter general.

-Procesos penales. Actualmente, aunque algunas entidades federativas han optado por incluir la violencia obstétrica como un delito en sus códigos penales, GIRE y quien escribe el presente documento, consideramos que la vía penal individualiza el problema hacia personal médico y de enfermería, que frecuentemente desempeña su trabajo en condiciones que merman su capacidad y la calidad de la atención que brindan y difícilmente contribuirá a evitar prácticas de violencia obstétrica que tienen un carácter estructural. Por lo tanto, deberían buscarse medidas de tipo administrativo y de política pública que refuercen el marco normativo y de derechos humanos para la atención obstétrica. En su caso, ciertos tipos de incumplimiento o violación de los derechos humanos podrían sancionarse por la vía administrativa o civil. Sin embargo, si bien estas situaciones deben atenderse, no necesariamente pueden atribuirse a la responsabilidad de una persona en lo particular, como supone la sanción penal. Las deficiencias en la infraestructura y equipamiento de los centros de salud y hospitales son una falla que el Estado está obligado a resolver al crear las condiciones necesarias para el disfrute efectivo de los derechos humanos, pero difícilmente esto se alcanzará mediante la atribución de responsabilidades penales al personal médico.

-Quejas ante Comisiones de Derechos Humanos. La interposición de quejas ante estas comisiones para el establecimiento de medidas de reparación por violaciones a derechos humanos puede tomar años para alcanzar una resolución. Asimismo, esta vía no siempre constituye una verdadera alternativa de protección jurídica para las mujeres, debido a algunos factores como la limitada participación que se da a las personas agraviadas durante la tramitación de la queja; la falta de consideración de las peticiones de las víctimas al emitir recomendaciones para garantizar una reparación integral acorde con los derechos humanos, y los límites y obstáculos en el acceso a los expedientes de queja para las víctimas y sus representantes legales. También es frecuente que las recomendaciones emitidas sean aceptadas por las autoridades, pero no se les brinde puntual seguimiento ni se recaben pruebas sobre su cumplimiento.

A falta de conclusión

La violencia obstétrica es un problema de justicia y derechos humanos que requiere acciones que transformen de manera sistemática la manera en la que se concibe la atención en salud hacia las mujeres. Si bien en México existen ciertos avances en materia legislativa sobre el tema, como el reconocimiento del concepto de violencia obstétrica en la mayoría de los marcos normativos locales, aún se requieren estrategias y mecanismos que permitan difundir de manera amplia y constante esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, como una política permanente y no como una acción coyuntural.

Para ello, es necesario que se diseñen e implementen políticas públicas que busquen erradicar y prevenir acciones u omisiones que constituyen violencia obstétrica, con un enfoque de género e interculturalidad. Entre las acciones urgentes en este sentido destaca la necesidad de mejorar el equipamiento e infraestructura hospitalaria, así como la formación del personal de salud que interviene en la atención de las mujeres durante la atención de sus embarazos, partos y puerperios. Mientras esto no ocurra, el continuum de violencias que enfrentan las mujeres, que en ocasiones deriva en daños físicos y psicológicos irreparables que son prevenibles, seguirá siendo una realidad en el país.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.