Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

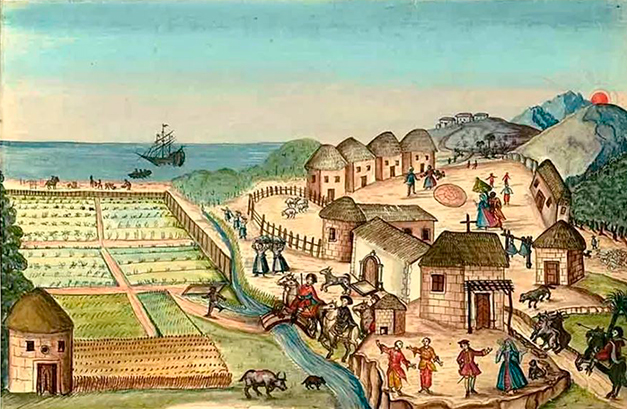

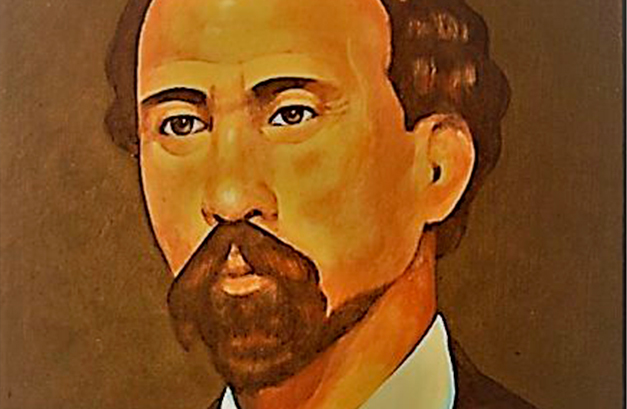

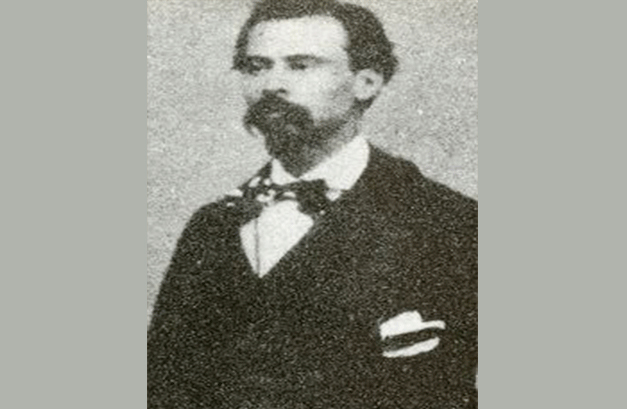

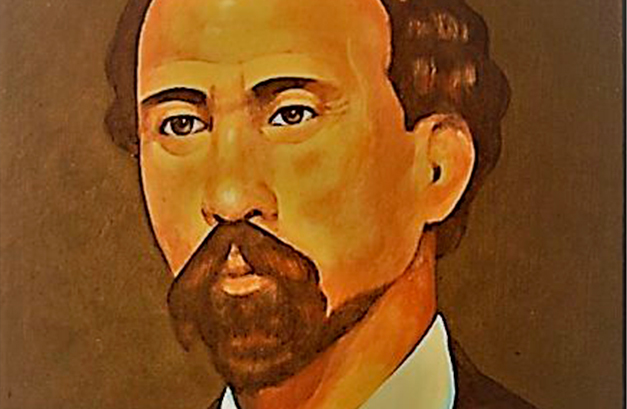

La Paz, Baja California Sur (BCS). José Manuel María Márquez de León nació el 5 de marzo de 1822 en el poblado minero de San Antonio, situado al Sur de la península de Baja California, en el actual estado de Baja California Sur. Proveniente de una región de carácter rural y minero, su entorno desde el nacimiento estuvo marcado por el trabajo duro, la vida austera y una cercanía cotidiana con los desafíos propios de un territorio aislado y poco articulado al resto de la República Mexicana.

Su infancia y adolescencia transcurrieron en el poblado de Todos Santos, una comunidad cercana a su lugar de nacimiento, que fue fundamental en la conformación de su carácter. En este ámbito local, el joven Márquez de León desarrolló una temprana conciencia sobre las condiciones de vida de su tierra natal, sobre las dificultades que enfrentaban sus habitantes y sobre la necesidad de defender la soberanía del territorio frente a las amenazas externas e internas. La educación formal en la península durante la primera mitad del siglo XIX era limitada; sin embargo, Márquez de León cultivó una formación autodidacta, alentado por su entorno familiar y social. Mostró desde muy joven una notable inclinación hacia las armas, la disciplina militar y la vida pública, elementos que confluirían más adelante en su sólida vocación política y patriótica.

También te podría interesar: La historia de Rosaura Zapata Cano: Educadora de la nación

A la edad de 21 años, movido por este profundo sentido de servicio a la nación y por el deseo de formación militar, ingresó a la Marina Nacional, uno de los pocos cuerpos armados disponibles entonces para mexicanos con aspiraciones de carrera castrense. Fue asignado como Segundo Comandante de la goleta Anáhuac, embarcación que lo introdujo de lleno a la vida naval y que representó su primer destino oficial dentro de la estructura de la Marina de Guerra.

El paso por la Anáhuac le permitió familiarizarse con el funcionamiento táctico y operativo de las fuerzas navales, al mismo tiempo que lo puso en contacto con otras regiones del Pacífico Mexicano, particularmente el puerto de Mazatlán, desde donde, poco tiempo después, iniciaría su participación activa en los conflictos bélicos que marcarían la historia del siglo XIX en México.

Participación en la guerra contra Estados Unidos (1846–1848)

La destacada participación de José Manuel María Márquez de León en la guerra entre México y los Estados Unidos (1846–1848) representó la consolidación de su carácter como militar comprometido con la defensa de la soberanía nacional. Este conflicto, desencadenado por la invasión estadounidense y la pretensión de anexarse vastos territorios del Norte Mexicano, encontró en Márquez de León a uno de sus más valientes y decididos defensores, especialmente en el litoral del Pacífico.

Desde su posición como oficial de la Marina de Guerra Nacional, y específicamente durante su destacamento en el puerto de Mazatlán, Márquez de León participó en diversos combates clave en la defensa de la costa Noroeste. Destacan, entre ellos, las acciones desarrolladas en los frentes de Olas Altas, Puerto Viejo y Urías, donde mostró habilidades tácticas y gran valentía en el enfrentamiento directo con las fuerzas estadounidenses que intentaban ocupar puntos estratégicos de acceso marítimo.

Una de las hazañas más notables de este periodo fue la captura de la embarcación Natalia, procedente de Valparaíso, Chile, y con destino a las fuerzas estadounidenses. Esta nave transportaba enseres y suministros destinados al ejército enemigo, por lo que su aprehensión constituyó una victoria militar y un golpe logístico que afectó la operatividad del invasor. Asimismo, en este mismo periodo, enfrentó la amenaza del comodoro estadounidense Thomas Catesby Jones, quien pretendía anexarse por la fuerza la península de Baja California. Márquez de León organizó una expedición para apoyar a las fuerzas rebeldes que luchaban en este territorio. Por sus actos de heroísmo y eficacia en el campo de batalla, le fueron otorgados dos ascensos militares, reflejo del reconocimiento institucional por sus méritos en combate y su conducta ejemplar.

Concluida la guerra en 1848, y tras haber prestado servicio con honor y distinción, Márquez de León se retiró temporalmente de las actividades castrenses. Decidió entonces regresar a su tierra natal, instalándose primero en Todos Santos y más tarde en San Antonio, donde emprendió diversas actividades productivas. Se dedicó a la minería, la agricultura y el comercio, industrias fundamentales para la economía regional en ese periodo. En la explotación minera de San Antonio logró reunir una considerable fortuna, la cual, lejos de destinar a fines personales, empleó posteriormente al servicio de la nación, financiando movimientos armados patrióticos y organizando fuerzas civiles en momentos de amenaza para el orden republicano.

Lucha contra el filibusterismo y papel en la Guerra de Reforma (1853–1860)

Durante el convulso periodo comprendido entre 1853 y 1860, José Manuel María Márquez de León reafirmó su papel como defensor de la soberanía nacional y de los principios republicanos, enfrentando tanto amenazas extranjeras como conflictos internos que pusieron en riesgo el proyecto liberal en México.

Uno de los momentos más destacados de esta etapa fue su participación decisiva en la defensa del puerto de La Paz contra la invasión filibustera de William Walker, en 1853. Walker, aventurero estadounidense con aspiraciones expansionistas, desembarcó en Baja California con la intención de establecer una república esclavista independiente bajo la bandera de la supremacía anglosajona. Ante esta amenaza directa a la integridad nacional, Márquez de León se alzó como uno de los principales líderes civiles y militares en la resistencia sudcaliforniana, organizando fuerzas locales para repeler a los invasores.

En reconocimiento a su patriotismo y capacidades políticas, fue electo diputado al Congreso Constituyente de 1856–1857, órgano encargado de redactar una nueva carta magna para el país. Desde esta tribuna, Márquez de León defendió con firmeza los postulados liberales que habrían de quedar plasmados en la Constitución de 1857, especialmente aquellos relacionados con la organización republicana del Estado, la soberanía popular y las garantías individuales.

Como parte de su contribución al fortalecimiento del liberalismo armado, organizó y financió la creación del Batallón “Cazadores de California”, una unidad militar compuesta por elementos sudcalifornianos leales a la causa republicana. Este cuerpo, con disciplina y eficacia, intervino en diversos escenarios de la guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores a partir del estallido del Plan de Tacubaya en diciembre de 1857, promovido por el general Félix Zuloaga en un intento por derogar la Constitución y restaurar el régimen conservador.

Márquez de León se alineó sin titubeos con los sectores liberales constitucionalistas, oponiéndose al golpe conservador e integrando las fuerzas republicanas del interior del país. En este periodo, asumió el grado de coronel de la Guardia Nacional, desde donde coordinó acciones militares en defensa del orden constitucional, participando en diversas campañas y colaborando con las autoridades federales leales al gobierno del presidente Benito Juárez.

Defensa de la República durante la Intervención Francesa (1861–1867)

La etapa comprendida entre 1861 y 1867 marcó uno de los momentos más significativos y gloriosos en la vida de José Manuel María Márquez de León, al consolidarse como un líder militar republicano de primera línea durante la Intervención Francesa y la imposición del Segundo Imperio Mexicano.

Ante la amenaza del expansionismo europeo en México, el presidente Benito Juárez, en uso de sus facultades extraordinarias, designó a Márquez de León como gobernador y comandante militar del Estado de Sinaloa. Esta doble investidura le confería amplias atribuciones políticas y militares en una región estratégica del Noroeste Mexicano, particularmente ante el avance de las tropas intervencionistas por el Pacífico y su intención de controlar puertos como Mazatlán.

Desde esa posición, organizó la resistencia republicana en Sinaloa, articulando fuerzas regulares y voluntarios, reforzando los cuerpos civiles armados y coordinando operaciones conjuntas con líderes liberales de entidades vecinas. Su capacidad como estratega se desplegó en diversos frentes, con una presencia activa en los combates de Durango, Jalisco y la Sierra Madre Occidental, regiones que durante la ocupación francesa se convirtieron en bastiones insurgentes ante el avance imperialista. Márquez de León no sólo comandaba tropas: también garantizaba el abasto, el orden interno, la moral combativa y la fidelidad ideológica a los principios de la República.

Su participación se distinguió en batallas clave que marcaron la recuperación del territorio nacional. En Mazatlán, en 1866, se enfrentó de manera directa a las fuerzas aliadas al Imperio, logrando importantes avances en la liberación de la ciudad. Asimismo, combatió en escenarios como Zamora, Querétaro, Mascota y Segundo Cielo, lugares donde los republicanos ofrecieron resistencia heroica frente a tropas mejor equipadas y entrenadas.

Durante estas campañas, entabló una estrecha amistad con el general Porfirio Díaz, quien, al igual que Márquez de León, representaba a la nueva generación de militares liberales que se forjaban en el campo de batalla y que sostenían al país en sus horas más críticas. Esta relación, construida en el frente de guerra y basada en la afinidad política, la confianza táctica y la comunión ideológica, sería determinante en la etapa posterior de su vida pública.

Carrera política y conflicto con el porfirismo (1867–1879)

Tras la restauración de la República en 1867, Márquez de León transitó del campo de batalla al escenario político, consolidándose como una figura de alto prestigio dentro del liberalismo triunfante. Su reputación como militar leal a la causa juarista y defensor de la soberanía nacional lo proyectó hacia funciones públicas de importancia estratégica, tanto en el Congreso como en la administración militar del noroeste del país.

Fue electo diputado por el V Distrito de Sinaloa, cargo que desempeñó hasta 1871, desde el cual promovió una agenda liberal orientada al fortalecimiento de las instituciones republicanas, la descentralización del poder y la organización de las regiones más alejadas del centro político nacional. Su visión política, profundamente influenciada por el ideario federalista, lo llevó a defender la necesidad de reconocer la autonomía administrativa de los estados y garantizar las libertades individuales consagradas en la Constitución de 1857.

Simultáneamente, fue nombrado Jefe de la División de Occidente y comandante militar de las plazas de Sinaloa, Sonora y Baja California, cargos en los que desplegó su experiencia militar para consolidar la presencia del Estado en regiones donde el poder federal era aún precario. Su labor incluyó no sólo la defensa del territorio, sino también la pacificación de zonas conflictivas, la organización de las milicias locales y la supervisión de los mandos militares subordinados.

A pesar de su fidelidad al proyecto republicano, Márquez de León cuestionó la reelección de Benito Juárez en 1871, considerándola contraria al espíritu de renovación democrática del liberalismo. Por esta razón, se adhirió inicialmente al Plan de La Noria, proclamado por Porfirio Díaz, cuyo objetivo era impedir la continuidad de Juárez en el poder. Aunque el movimiento fue derrotado, esta adhesión temprana reveló la preocupación de Márquez de León por los signos de centralismo y permanencia prolongada en el poder, rasgos que consideraba antitéticos al ideal republicano.

La misma lógica lo llevó, años más tarde, a apoyar el Plan de Tuxtepec, también encabezado por Díaz, ahora contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. El plan proclamaba la no reelección presidencial como principio fundamental, y prometía restaurar la legalidad y depurar la administración pública. Márquez de León creyó en esos postulados y brindó su respaldo al levantamiento tuxtepecano, convencido de que se trataba de un nuevo intento por salvaguardar el espíritu democrático de la Constitución liberal.

En reconocimiento a su lealtad, Porfirio Díaz —una vez en el poder— le otorgó dos cargos de relevancia estratégica: lo nombró encargado de la Aduana de San Blas, uno de los puntos clave del comercio en el Pacífico, y posteriormente lo designó Comandante General del Mar del Sur, función que le confería autoridad sobre las fuerzas navales y costeras de la región. Estos nombramientos, sin embargo, pronto revelaron una distancia ideológica creciente entre ambos hombres.

A medida que el régimen de Díaz se consolidaba, Márquez de León advirtió un progresivo alejamiento de los principios fundacionales del Plan de Tuxtepec, particularmente el de la no reelección. El nuevo gobierno, lejos de promover una República auténticamente liberal y representativa, comenzó a dar señales de centralismo autoritario, represión de la disidencia y subordinación del poder legislativo al ejecutivo. Márquez de León, fiel a sus convicciones, rompió públicamente con Porfirio Díaz, acusándolo de traicionar la causa que decía defender.

Su crítica fue especialmente virulenta porque provenía no de un opositor externo, sino de uno de sus antiguos aliados militares y políticos, un hombre que había luchado junto a Díaz durante la Intervención Francesa y que había arriesgado su capital, su prestigio y su vida por defender el orden republicano. Para Márquez de León, el nuevo porfirismo representaba una regresión peligrosa hacia formas de gobierno autoritario, disfrazadas de legalidad, que instrumentalizaban la Constitución sin respetar sus principios esenciales.

Rebelión liberal: El Plan Revolucionario de El Triunfo (1879–1880)

La ruptura definitiva entre José Manuel María Márquez de León y el régimen porfirista tomó forma concreta y combativa con la proclamación del Plan Revolucionario de El Triunfo, el 22 de noviembre de 1879, en la localidad minera de El Triunfo, ubicada en el entonces Territorio de Baja California. Este documento constituyó una acusación ética y política contra el gobierno de Porfirio Díaz, al que Márquez de León consideraba ilegítimo, centralista y traidor a los principios republicanos y antirreeleccionistas del Plan de Tuxtepec, que él mismo había apoyado unos años atrás.

Desde El Triunfo, donde contaba con simpatías populares y prestigio personal, Márquez de León encabezó una insurrección armada en nombre del liberalismo democrático y del respeto a la Constitución de 1857. Reunió a civiles, mineros, campesinos y antiguos militantes republicanos, estableciendo una base de operaciones en el Sur de la península. En un acto de organización institucional, tomó el puerto de La Paz, capital del territorio, y designó como Jefe Político a su sobrino Clodomiro Cota, un joven también identificado con los ideales liberales y comprometido con el movimiento revolucionario. Este acto fue más que simbólico: fue una declaración de soberanía popular frente al régimen porfirista, al cual se le negaba autoridad moral y política sobre los sudcalifornianos.

Sin embargo, la respuesta del gobierno federal no se hizo esperar. El presidente Díaz envió una expedición militar encabezada por el general Lorenzo Torres y, posteriormente, al general Higinio Carbó, con el propósito de sofocar la rebelión. A pesar de la organización y el fervor popular de los insurgentes, el movimiento carecía de recursos bélicos suficientes para sostener una resistencia prolongada frente al ejército regular. En consecuencia, Márquez de León se vio obligado a abandonar La Paz y retirarse al interior del territorio, desplazándose hacia el norte con el objetivo de reorganizarse y mantener viva la causa.

Durante su huida, el veterano liberal mantuvo una serie de escaramuzas, siendo las más relevantes las ocurridas en Los Algodones (territorio del actual Valle de Mexicali) y en Ures, Sonora, donde encontró resistencia de las fuerzas federales. Aunque sus acciones no lograron revertir la superioridad militar del gobierno, demostraron la persistencia de su espíritu combativo y su negativa a rendirse ante un poder que consideraba ilegítimo. Para Márquez de León, el exilio era preferible a la claudicación, y la resistencia moral equivalía al cumplimiento de su deber como patriota.

Finalmente, tras la derrota de su movimiento en tierra mexicana, se vio forzado a exiliarse por segunda vez en su vida en los Estados Unidos, estableciéndose en San Francisco, California, entre 1880 y 1884. Durante este periodo de expatriación, vivió en condiciones económicas modestas, pero mantuvo una vida activa en el plano intelectual y político. Desde el exilio escribió, reflexionó y denunció la consolidación del régimen porfirista, preparando el terreno para sus posteriores obras críticas y filosóficas, que verían la luz tras su retorno a México años después.

Retiro, escritura y muerte (1884–1890)

Después de cuatro años de exilio en la ciudad de San Francisco, California, y tras el fracaso militar de la insurrección liberal del Plan de El Triunfo, José Manuel María Márquez de León recibió en 1884 el beneficio de la amnistía otorgada por el gobierno de Porfirio Díaz, lo que le permitió regresar a México en condiciones de relativa seguridad. Este retorno no supuso una reconciliación política con el régimen, pues Márquez de León nunca renunció a su postura crítica ni a sus convicciones liberales; sin embargo, sí marcó el inicio de su retiro de la vida pública y su tránsito hacia la reflexión intelectual y el testimonio escrito.

Durante sus últimos años de vida, se dedicó a la redacción de obras de carácter filosófico, político y moral, que sintetizan su pensamiento como hombre de Estado, militar republicano y ciudadano ético. En 1885, publicó el volumen titulado En mis ratos de soledad, una obra que constituye una profunda meditación sobre los principios del liberalismo, el sentido del deber, la moral republicana y el destino de México como nación soberana. Este libro, alejado de la retórica bélica y del discurso ideológico inmediato, ofrece una visión madura y reposada de los ideales que guiaron toda su trayectoria, revelando además una notable formación autodidacta, capacidad analítica y hondura moral.

De especial importancia resulta también la redacción de su texto Don Benito Juárez a la luz de la verdad, una obra crítica en la que expresa su decepción hacia el rumbo tomado por el liberalismo institucionalizado tras la muerte de Juárez. Si bien reconocía al Benemérito de las Américas como una figura central en la defensa de la República, Márquez de León no ocultaba su incomodidad frente al culto excesivo a su figura y, sobre todo, frente a la tergiversación de sus principios por parte de quienes se proclamaban sus herederos políticos. Este ensayo constituye un valioso testimonio del debate interno entre distintas corrientes del liberalismo decimonónico, así como una advertencia sobre los peligros de la concentración del poder y la traición a los ideales fundacionales.

Su retiro fue austero, pero no silencioso. Vivía rodeado de sus libros, notas, reflexiones y recuerdos, conservando una actitud vigilante frente al devenir del país. Fue hasta el último momento un republicano convencido, profundamente comprometido con la verdad, la justicia y el deber cívico.

El 27 de julio de 1890, falleció en la Ciudad de México, víctima de un enfisema pulmonar. Su muerte pasó sin honores oficiales, en parte por su posición crítica frente al gobierno de Díaz, pero fue profundamente sentida en los círculos liberales y en su tierra natal, donde su legado comenzaba a ser reconocido con más fuerza. Su figura quedó entonces inscrita como la de un hombre íntegro, combatiente incansable y pensador lúcido, cuya vida fue consagrada al servicio de la patria, no desde el acomodo, sino desde la convicción y el sacrificio.

Décadas más tarde, en 1985, sus restos fueron trasladados con honores a la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, donde hoy reposan como símbolo de la gratitud y el reconocimiento de su pueblo. Este acto constituyó una reparación histórica y una consagración póstuma a quien, en vida, luchó sin descanso por los ideales de libertad, legalidad y soberanía, y cuyo nombre permanece como uno de los más insignes en la historia política y militar de México en el siglo XIX.

Referencias:

http://www.cultura.pri.org.mx/SabiasQue/Sabias.aspx?y=2795

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_M%C3%A1rquez_de_Le%C3%B3n

http://www.sudcalifornios.com/item/personajes-celebres-sudcalifornios-manuel-marquez-de-leon

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/analisis/manuel-marquez-de-leon-paradigma-de-la-sudcalifornidad-19958994

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.