FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

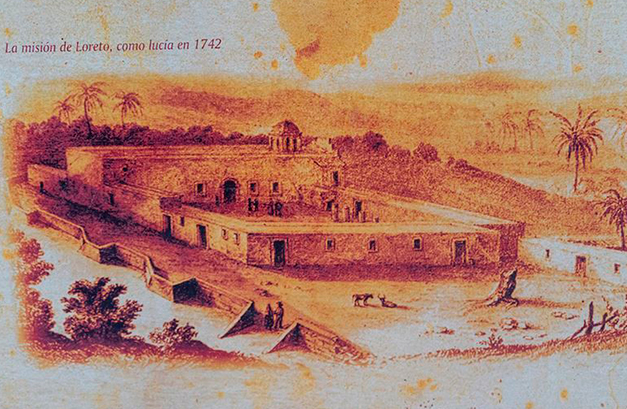

La Paz, Baja California Sur (BCS). En 1697, un puñado de jesuitas y soldados desembarcó en la ensenada de Conchó, en la península entonces llamada “California”. Al frente iba el padre Juan María de Salvatierra. Pocos días después, el 25 de octubre, llevaron en procesión la imagen de Nuestra Señora de Loreto y, bajo su amparo, quedó fundada la Misión que sería la “cabeza y madre” de todas las misiones de las Californias. Aquel asentamiento —hoy ciudad de Loreto, Baja California Sur— se convirtió en el primer enclave permanente de la colonización peninsular y el punto de irradiación del sistema misional hacia el norte.

¿Por qué los jesuitas eran tan “loretanos”? La devoción a la Virgen de Loreto venía cargada de símbolos potentes para la espiritualidad católica de la época: la “Santa Casa” de Nazaret, asociada al misterio de La Encarnación, y una narrativa de protección y movilidad que conectaba santuarios y fronteras. En el Noroeste Novohispano, los jesuitas impulsaron de manera sistemática la piedad mariana —incluida la advocación loretana— como estrategia central de su misión: imágenes, réplicas de la Santa Casa, novenas y fiestas patronales que cohesionaban a comunidades indígenas y mestizas en contextos de frontera.

También te podría interesar: San Bruno: la misión que quiso fundar California

La especial devoción de Salvatierra

En el caso de Salvatierra, la relación con la Virgen de Loreto fue personal y programática. Ya en México, antes de cruzar a California, promovió la construcción de réplicas de la Santa Casa en colegios jesuitas (San Gregorio, Tepotzotlán, Querétaro, Guadalajara), y en sus cartas desde la península llamó a la Virgen “la gran conquistadora”, atribuyéndole su éxito inicial. En un pasaje célebre, relata cómo, “invocando a Nuestra Señora de Loreto”, se libraron de un peligro de mar que juzgaron evidente. Esa devoción explica en buena medida decisiones, gestos y símbolos del proyecto californiano.

¿Por qué la primera Misión se llamó Loreto?

El nombre fue una consecuencia natural de ese fervor. Tras el desembarco en Conchó, los jesuitas instalaron una capilla provisional y, el 25 de octubre de 1697, condujeron en procesión solemne la imagen de Nuestra Señora de Loreto; desde ese acto fundacional, el sitio se conoció como Real de Nuestra Señora de Loreto y, pronto, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó. Desde allí partieron hombres, recursos e ideas para fundar las demás misiones de la península y, más tarde, las de la Alta California.

El culto loretano en Baja California Sur

Más de tres siglos después, el rastro de aquella devoción sigue vivo. La antigua Misión alberga hoy el Museo de las Misiones Jesuíticas, que resguarda arte y objetos sacros vinculados a la evangelización peninsular. La ciudad mantiene celebraciones religiosas y cívicas en torno a su fundación de octubre y a la memoria litúrgica universal de la Virgen de Loreto cada 10 de diciembre, instaurada en el calendario romano por decreto del papa Francisco en 2019. En el imaginario regional, la Virgen de Loreto conserva el título afectivo de “Patrona de las Californias”, y su fiesta reúne a fieles locales y visitantes en templos y plazas.

Una herencia que nombra y ordena el territorio

Nombrar fue un modo de fundar. Al llamar “Loreto” a su primera misión, los jesuitas trasladaron a la California novohispana un lenguaje espiritual que unía casa, camino y promesa. La imagen loretana marcó ritmos de fiesta, legitimó alianzas y sirvió de paraguas simbólico para una empresa que combinó catequesis, disciplina y organización social. Esa “madre de las misiones” quedó como capital de las Californias durante décadas, y su huella —arquitectónica, devocional e histórica— explica por qué la Virgen de Loreto no es solo un nombre antiguo en una fachada: es una memoria compartida que aún estructura la identidad loretana y sudcaliforniana.

Referencias:

Archivo Histórico de las Misiones de Baja California. Fundación de la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó (1697). Disponible en sitios de divulgación histórica regional.

Ortega Noriega, Sergio. El sistema misional jesuita en el Noroeste de México. Estudios sobre la religiosidad mariana y las advocaciones promovidas por la Compañía de Jesús en los siglos XVII-XVIII.

Cartas del Padre Juan María de Salvatierra. Testimonios recogidos en crónicas jesuitas sobre la fundación de la misión y su especial devoción a la Virgen de Loreto.

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Museo de las Misiones Jesuíticas de Loreto. Información institucional sobre la devoción mariana y el patrimonio material en Baja California Sur.

Vatican News. El Papa Francisco inscribe la memoria de la Virgen de Loreto en el Calendario Romano (2019). Referencia sobre la fiesta universal de la Virgen de Loreto.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de ofrecer al sector artístico de Baja California Sur una plataforma para compartir su obra y reconocer su talento, el director general del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, informó que se llevó a cabo el proceso de selección de las y los ganadores de la XII Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de ofrecer al sector artístico de Baja California Sur una plataforma para compartir su obra y reconocer su talento, el director general del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, informó que se llevó a cabo el proceso de selección de las y los ganadores de la XII Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales.