Ignacio Tirsch, el jesuita que dibujó la Antigua California

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde las misiones remotas del Sur de la península hasta los archivos de Praga, el legado del padre Ignaz Tirsch revela un testimonio visual inédito sobre los pueblos originarios, la naturaleza y la vida misionera en Baja California durante el siglo XVIII.

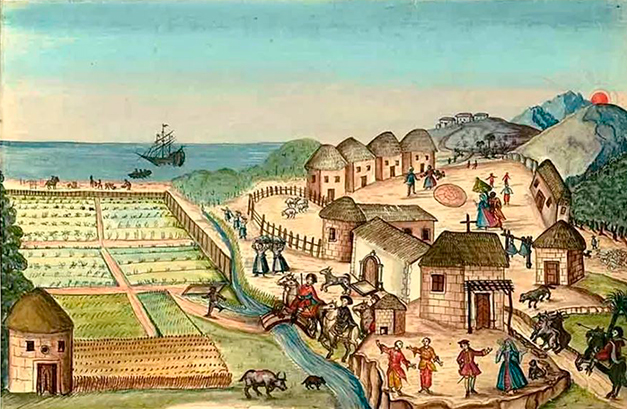

En un rincón olvidado de la Biblioteca Nacional de Praga, entre códices polvorientos y manuscritos latinos, reposa un cuaderno de acuarelas firmado por un misionero bohemio del siglo XVIII. En sus páginas, indígenas pericúes cargan a sus hijos, cazadores apuntan flechas a venados cimarrones, mujeres recolectan plantas, un «pez mujer» flota como en un sueño. El autor de estas imágenes es Ignacio Tirsch, también conocido como Ignaz Tirsch, un jesuita cuya biografía se entrelaza con el destino de las misiones de Baja California y cuyo arte —preciso, sensible, etnográfico— constituye un testimonio invaluable del mundo antes de su desaparición.

También te puede interesar: Eusebio Francisco Kino: La fe y la ciencia en las fronteras de la Nueva España

Ignacio Tirsch nació el 2 de julio de 1733 en Chomutov, Bohemia, en el seno del Imperio Habsburgo. Se unió a la Compañía de Jesús el 18 de mayo de 1754, en el colegio jesuita de Brno. Con vocación religiosa y talento artístico, fue destinado al Nuevo Mundo como parte del ambicioso proyecto evangelizador de los jesuitas

Llegó a la Nueva España en marzo de 1756, tras completar su formación en Cádiz y en los centros jesuitas de Tepotzotlán, Puebla y Ciudad de México. Su perfil destacaba por una combinación de obediencia misionera, interés científico y capacidad artística. El contexto era tenso: las misiones jesuitas enfrentaban resistencia indígena, dificultades logísticas y crecientes tensiones políticas con la Corona Española, que pronto derivarían en la expulsión de la orden en 1767.

Misión: Santiago de los Coras Aiñiní

En 1761, Tirsch fue destinado a la Misión de Santiago de los Coras Aiñiní, en el Sur de la península de Baja California, una región ya golpeada por las rebeliones indígenas y las enfermedades. Allí permaneció al menos hasta 1767, año en que recibió personalmente al gobernador Gaspar de Portolá, encargado de comunicar la expulsión de los jesuitas.

Durante su estancia, Tirsch fue evangelizador, y también reconstruyó la misión, convivió con los pocos pericúes sobrevivientes, exploró la región y, sobre todo, observó. Su labor combinaba pastoral, logística y documentación, en un momento en que el modelo misional jesuita entraba en crisis. En sus ratos libres, tomaba papel, pigmento y pincel, y comenzaba a trazar un mundo que estaba a punto de desaparecer.

El arte como memoria: sus dibujos y pinturas

El resultado fue una colección de al menos 46 acuarelas, hoy conservadas en Praga bajo el códice Mss. XVI.B.18. Estas obras muestran un conocimiento profundo del entorno: retratos de indígenas en escenas familiares, cazadores en movimiento, músicos tocando instrumentos tradicionales, arquitecturas misionales y representaciones minuciosas de flora y fauna, como peces, jaguares, aves y plantas.

Su técnica se basaba en la acuarela sobre papel, con colores sobrios, delineado fino y composición naturalista. El historiador Doyce B. Nunis Jr., en su edición crítica de 1972 (The Drawings of Ignacio Tirsch), destaca el equilibrio entre la precisión científica y la sensibilidad humana de las imágenes.

Comparado con otros jesuitas artistas como Florian Paucke (activo en el Chaco), Tirsch muestra menos dramatismo barroco y más interés por lo cotidiano, lo real, lo que se ve. Como explica Simona Binková, estudiosa de arte jesuítico, su obra no busca exaltar el martirio o la fe, sino registrar la vida tal como era en los márgenes del imperio.

Un legado etnográfico y cultural

La obra de Tirsch tiene un valor etnográfico incalculable. En un tiempo donde la mayoría de los pueblos indígenas de la región estaban desapareciendo —víctimas de enfermedades, mestizaje forzado y desestructuración social—, sus acuarelas se convirtieron en los únicos retratos visuales detallados de los pericúes, su vestimenta, sus costumbres y su entorno natural.

Además, su documentación de paisajes, arquitectura, especies animales y vegetación ha servido a historiadores, biólogos y geógrafos para reconstruir el ecosistema del siglo XVIII en la península. Como señala Angélica Morales Sarabia, su obra también revela cómo los jesuitas creaban “relaciones visuales” entre el mundo europeo y el indígena: Tirsch no solo pintaba lo que veía, sino también lo que entendía.

Fuentes, estudios y debates

Entre las fuentes primarias figuran las propias ilustraciones, así como algunas cartas jesuitas y relatos misionales. El códice fue redescubierto y publicado en el siglo XX por Nunis Jr., quien facilitó su reproducción e interpretación. En años recientes, estudios como los de Morales Sarabia han revalorado el conjunto, interrogando su contexto de producción.

Una de las principales controversias historiográficas es si Tirsch realizó los dibujos in situ o si algunos fueron hechos en Europa a partir de notas y recuerdos. Morales plantea la posibilidad de colaboraciones con otros jesuitas o el uso de técnicas de ekphrasis (descripción verbal convertida en imagen). El debate no resta valor a la obra; al contrario, enriquece su lectura crítica como construcción cultural.

Actualmente, los dibujos se encuentran resguardados en la Biblioteca Nacional de Praga, aunque varias de sus imágenes han sido reproducidas en estudios académicos, museos y catálogos especializados.

El trazo de un mundo perdido

Ignacio Tirsch murió en 1781 en su ciudad natal, sin saber que sus dibujos serían, siglos después, objeto de fascinación. Sin saber que, más allá de su vocación religiosa, había logrado capturar con acuarela y devoción el último suspiro de una California indígena, antes de que fuera borrada por la historia oficial.

Su legado, más que artístico o científico, es profundamente humano: una invitación a mirar con detalle, a escuchar con los ojos, a recordar que todo lo que desaparece merece ser dibujado antes.

Referencias

Nunis, Doyce B. Jr., The Drawings of Ignacio Tirsch: A Jesuit Missionary in Baja California. Dawson’s Book Shop, 1972.

Morales Sarabia, Angélica. Los dibujos de Ignacio Tirsch (1733‑1781): Tres cartas y una curiosa relación. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2019.

Binková, Simona. Representations of Baja California Indians as Ethnographic Art. Academia.edu, 2021.

Biblioteca Nacional de Praga, Manuscrito Mss. XVI.B.18.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.