Loreto: el origen olvidado de la California

FOTOS: Ayuntamiento de Loreto.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

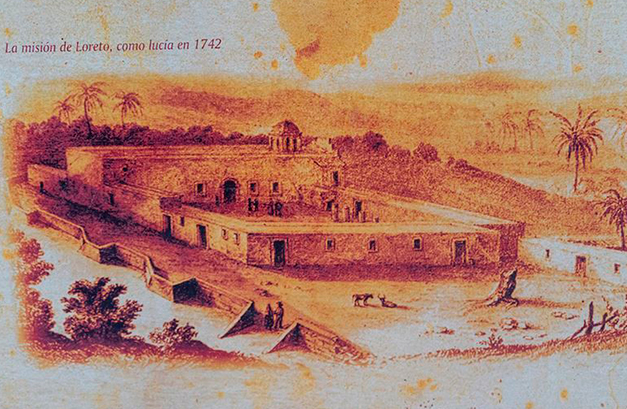

La Paz, Baja California Sur (BCS). La historia de las Californias —esa vasta franja de tierra que se extiende entre el mar y el desierto, entre el mito y la epopeya— tiene su punto de partida en un acto fundacional que definió su destino: la fundación de la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, el 25 de octubre de 1697, por el jesuita Juan María de Salvatierra. Con ese gesto de fe y de voluntad comenzó no solo la evangelización, sino también la colonización y estructuración política del territorio, que a partir de entonces se reconocería como “Las Californias”.

En aquel año remoto, el suceso representó la primera ocupación estable y permanente de europeos en la península. A partir de ese núcleo —pequeño, frágil, pero sostenido por una fe inquebrantable— surgió la red misional que, a lo largo del siglo XVIII, habría de transformar el paisaje humano y geográfico de la región. Desde Loreto se irradiaron los caminos de la historia: los misioneros avanzaron fundando San Javier, Comondú, Mulegé, San Ignacio, La Paz y Todos Santos, y muchas más. Por ello, Loreto es el punto de arranque de la civilización californiana. Es el sitio donde se estableció el primer gobierno, el primer templo, el primer sistema agrícola y el primer contacto cultural sostenido entre europeos e indígenas. Fue, en términos históricos, la cuna del mestizaje peninsular y el laboratorio donde se ensayaron las políticas que más tarde darían forma al Norte de México y al Sur de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy, a 328 años de aquella fundación, pareciera que su profundo significado se desvanece entre la música, los discursos políticos y los fuegos artificiales.

También te podría interesar: Loreto, la Virgen que dio nombre a la California jesuita

Cuando Salvatierra desembarcó en la bahía de Conchó, acompañado de un puñado de soldados y de su fe, no solo iniciaba una empresa religiosa. Daba comienzo a una obra civilizatoria integral: la organización social, económica y espiritual de un territorio hasta entonces desconocido para la Corona. En Loreto se estableció el primer centro administrativo y logístico de las Californias; desde allí se organizaron las expediciones jesuitas que habrían de consolidar la presencia novohispana en toda la península. La Misión de Loreto fue el corazón político y espiritual del Noroeste novohispano. En su entorno se levantaron huertos, acequias, talleres y almacenes; se abrieron los caminos que unirían las misiones del desierto; y se forjó la primera comunidad sedentaria de la región. Su iglesia, sus archivos y su plaza fueron los pilares de un modelo que conjugaba el ideal cristiano con la práctica de la autogestión indígena. De esa pequeña población costera surgieron nombres fundamentales en la historia peninsular: Eusebio Francisco Kino, Juan María de Salvatierra, Juan de Ugarte, Fernando Consag, Clemente Guillén y Wenceslao Linck, entre otros, quienes dieron continuidad a una obra que trascendió los límites de la evangelización para convertirse en un proyecto de civilización y conocimiento.

Loreto, pues, no es un símbolo aislado, sino la raíz de toda una identidad histórica. Su fundación dio origen a una red de 30 misiones que, en menos de un siglo, unieron el Sur y el Norte de la península, y extendieron la cultura novohispana hasta Alta California. Desde ahí se trazó el rumbo que siglos después definiría la frontera cultural entre México y Estados Unidos. Con todo, el peso histórico de Loreto parece diluirse en las celebraciones contemporáneas. Lo que debería ser un espacio de reflexión sobre el origen de nuestra civilización peninsular, se ha transformado en un escaparate político y festivo que poco honra el espíritu de aquel acontecimiento.

De la conmemoración a la autopromoción

Durante la conmemoración reciente del 328 aniversario de la fundación de la Misión, los actos oficiales se vieron marcados por la estridencia musical, los espectáculos de danza y las exhibiciones gastronómicas que, aunque vistosas y turísticamente rentables, desplazaron casi por completo las actividades académicas e históricas. Resulta paradójico —y profundamente lamentable— que en el mismo sitio donde Salvatierra levantó la primera cruz y sembró las primeras semillas de una cultura, hoy se erijan escenarios para el lucimiento personal de funcionarios ávidos de reflectores. El acto fundacional que dio origen a la California parece reducido a un pretexto para fotografías oficiales, discursos huecos y promoción de imagen.

De entre la programación conmemorativa, solo dos conferencias ofrecieron un contenido digno de la solemnidad del aniversario: la del Dr. Carlos Lazcano Sahagún, titulada Rodríguez Cabrillo, su exploración de las Californias y su conexión con Guatemala. Kino y su impulso para la fundación de Loreto, y la del Dr. Leonardo Varela Cabral, Nuestra Señora de Loreto Conchó: materialidad y devoción. Ambas charlas, además de aportar conocimiento científico e histórico, demostraron que la esencia del aniversario debía estar en el pensamiento, no en el ruido. Lazcano reconstruyó la compleja red de exploraciones que antecedieron a la empresa jesuita, estableciendo los vínculos entre la visión de Kino y la decisión de Salvatierra de fundar Loreto. Varela, por su parte, ofreció una lectura humanista y material de la devoción, analizando la arquitectura, los símbolos y los objetos litúrgicos que sobreviven como testimonio del encuentro cultural.

Fuera de estos aportes, el resto del programa estuvo dominado por actividades de corte recreativo o político, desprovistas de contenido histórico. Las tarimas, los bailes, los concursos y los discursos oficiales dejaron en segundo plano la oportunidad de reafirmar la identidad californiana y de difundir su verdadero legado. No se trata de despreciar las expresiones culturales populares, ni de negar la importancia del turismo o del entretenimiento en la vida comunitaria. Pero no puede confundirse la celebración con la conmemoración. Mientras la primera busca el regocijo inmediato, la segunda exige reflexión, memoria y respeto.

El problema es que las autoridades —locales y estatales— han convertido los aniversarios históricos en plataformas de autopromoción. En lugar de fortalecer el vínculo ciudadano con su pasado, lo diluyen entre luces, discursos complacientes y promesas vacías. Cada año, las mismas fórmulas se repiten: escenografías vistosas, espectáculos ruidosos, y un puñado de funcionarios que se arrogan el protagonismo de una historia que no les pertenece.

La fundación de Loreto no fue un acto político, sino una hazaña espiritual y humana. Fue el inicio de un proyecto de civilización que costó vidas, sacrificios y siglos de esfuerzo. Transformar ese legado en un evento mediático banaliza la memoria colectiva y reduce el patrimonio cultural a un mero escaparate. El deber de las autoridades culturales y educativas no es entretener al público, sino educar a la sociedad. La historia no debe ser un pretexto para el aplauso, sino una herramienta para la conciencia.

¿Dónde quedaron los coloquios académicos, los seminarios sobre la obra jesuita, los recorridos guiados por los vestigios misionales, los talleres con niños y jóvenes, las ediciones conmemorativas, los homenajes a los cronistas y misioneros? ¿Por qué se ha sustituido el contenido por la forma, la reflexión por el espectáculo, la cultura por la propaganda?

El caso de Loreto refleja una tendencia general en la gestión cultural mexicana: la subordinación del patrimonio histórico a los intereses políticos del momento. Cuando las efemérides se transforman en ferias o campañas disfrazadas, se pierde la oportunidad de construir ciudadanía, orgullo local y pertenencia. En Loreto debería sentirse la solemnidad de un sitio fundacional. Su plaza, su templo y su bahía deberían ser escenario de actividades académicas, literarias y espirituales que conecten a las nuevas generaciones con el pasado. Nada honra mejor la historia que el conocimiento, no la música ni los reflectores.

Recordar la fundación de Nuestra Señora de Loreto Conchó implica reconocer el origen de nuestra identidad peninsular. Es volver a las raíces del mestizaje californiano, al momento en que la fe, el trabajo y la convivencia dieron forma a una comunidad nueva. Ignorar ese significado o relegarlo a un acto protocolario es una forma de ingratitud histórica. Las autoridades culturales y educativas del Estado tienen una obligación moral y política: rescatar el verdadero sentido de las conmemoraciones históricas. No se trata de eliminar la fiesta, sino de devolverle la profundidad que la hace valiosa.

Imaginemos un aniversario de Loreto con rutas históricas, conferencias sobre los misioneros, exposiciones documentales, representaciones teatrales del desembarco de Salvatierra, publicaciones conmemorativas y homenajes a los cronistas locales. Eso sería celebrar con sentido. Eso sería honrar nuestra historia. Si algo enseña la historia de Loreto es que las grandes gestas nacen de la fe y de la perseverancia, no de la vanidad. Los misioneros que levantaron esa primera iglesia lo hicieron sin recursos, sin reflectores, sin cámaras ni tarimas. Su recompensa fue el deber cumplido y la esperanza de un futuro mejor.

Hoy, tres siglos después, el desafío no es construir nuevas misiones, sino reconstruir nuestra conciencia histórica. Debemos aprender a mirar Loreto no como una postal turística, sino como un símbolo vivo de nuestra identidad colectiva. Allí comenzó todo: el gobierno civil, la agricultura, la enseñanza, la medicina y la escritura en esta tierra. Si permitimos que el sentido de ese origen se disuelva en el ruido de los eventos oficiales, estaremos negando una parte esencial de nosotros mismos. La historia no se celebra: se honra, se estudia, se transmite y se defiende.

Por eso, este aniversario debería servir como punto de inflexión. Que los próximos festejos no sean escaparate de funcionarios, sino aula abierta de historia. Que los aplausos se transformen en preguntas, y las luces en conocimiento. Que cada niño sudcaliforniano aprenda en la escuela quién fue Salvatierra y por qué Loreto es más que una fecha en el calendario. A 328 años de su fundación, la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó sigue siendo el faro moral e histórico de las Californias. Su legado no pertenece a un partido ni a un gobierno: pertenece al pueblo que nació de sus muros y al espíritu que aún respira entre sus piedras.

Ojalá que las autoridades comprendan que la promoción política es efímera, pero la cultura es perdurable. Que comprendan que la verdadera grandeza de un funcionario no se mide por la magnitud de sus eventos, sino por la profundidad de su respeto a la historia. Si logramos rescatar el sentido de Loreto, habremos rescatado también el alma de la California. Porque, en el fondo, defender la memoria de Loreto es defender el derecho de los pueblos a conocer su origen, a reconocer sus raíces y a proyectarse con dignidad hacia el futuro. Y eso, más que cualquier espectáculo, es lo que verdaderamente merece celebrarse.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.