Internos del Cereso de Santa Rosalía han leído más de 100 libros en 3 años

Charla de internos del Cereso pertenecientes al Club de Lectura de Santa Rosalía, con Modesto Peralta Delgado. Se contó con permiso para tomar fotografías y por razones de seguridad, se difuminan sus rostros. Fotos: Cortesía.

La Paz, Baja California Sur (BCS). «N», de 28 años, es un interno en el Cereso de Santa Rosalía en proceso de sentencia por homicidio calificado, quien desde el 2013 que entró al Club de Lectura —es uno de sus iniciadores— ha sido uno de los participantes más entusiastas, leyendo más de 100 libros en poco más de 3 años; asegura que, sea condenado o no, ha cambiado su percepción de las cosas y no delinquiría otra vez, y en mucho, tanto la literatura como su fe en Dios han formado parte de su nueva visión de la vida. Incluso, guarda frases escritas en un par de hojas por si algún día puede publicar un libro.

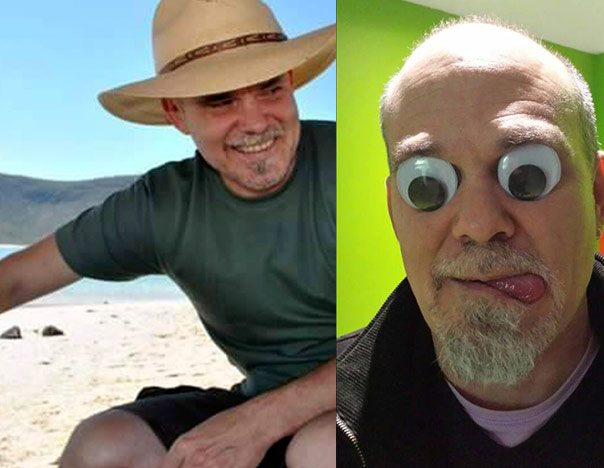

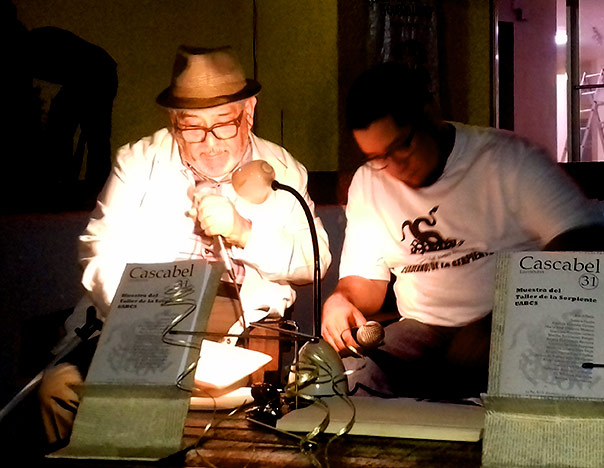

El pasado 17 de febrero, su servidor, Modesto Peralta Delgado, fue invitado a presentar su libro Prólogos a la muerte en la cárcel ubicada a un par de kilómetros de la cabecera municipal de Mulegé. Ahí dimos una charla, y algunos de los participantes dieron sus opiniones respecto al libro, como parte de la dinámica del club que coordina el psicólogo José Antonio Iturriaga Hidalgo, quien también nos dio una entrevista para realizar este artículo vivencial sobre el impacto positivo que puede tener la literatura.

Como era de esperarse, al entrar al Cereso de Santa Rosalía, hay varios filtros qué pasar: puertas y más puertas, y rejas y más rejas qué cruzar, para llegar a un pequeño salón multiusos, con computadoras y libros, en donde quincenalmente se reúnen los integrantes del Club de Lectura de Santa Rosalía. La actividad la realizan voluntariamente algunos ciudadanos, sin formar parte de programas de gobierno, y con el solo fin de introducir el hábito de la lectura en los condenados y procesados que asisten. Desde el 2013 que entró en función este club —señaló Iturriaga Hildalgo—, se les han llevado entre 100 y 150 títulos. Las reglas para pertenecer son muy claras y sencillas: leer el material que el psicólogo se encarga de seleccionarles, asistir a las reuniones y comentar libremente sobre lo leído.

«N» fue modesto al decir que él habría leído «sólo» unos 100 libros en los tres años que lleva formando parte de este grupo. Cualquiera podría pensar que dentro de la cárcel, con todo el tiempo del mundo, esto no es algo impresionante. Sin embargo, aunque desconocemos el número total de presos en el Cereso de Santa Rosalía, es evidente que no todos se interesan. El club de lectura en prisión comenzó con 14 internos, siete de ellos ya salieron cumpliendo su condena, y han quedado siete. Por tanto, leer más de 100 libros en 3 años, no requiere sólo de tiempo libre, sino de un interés que se ha fomentado con paciencia y un auténtico entusiasmo por contagiar la literatura, y que ésta pueda tener un efecto en la vida de personas en reclusión. «Yo no creo que voy a cambiar a alguien, porque no depende de mí el cambio, pero buscamos fomentarles un buen hábito, que a su salida sea de alguna utilidad. (Los efectos han sido) su capacidad de expresarse, de estructurar sus pensamientos de mejor forma, quien lee y se expresa bien tiene un buen argumento», dijo Iturriaga Hidalgo.

Durante la charla, algunos de los asistentes comentaron sus impresiones del libro de cuentos, con detalles en lo leído y los significados o trasfondos que su servidor quiso plasmar en Prólogos a la muerte. Fue interesante no sólo oír sus opiniones respecto al libro, sino dar cuenta que algunos han encontrado apasionante la lectura de autores de la literatura universal. Iturriaga Hildago recuerda que el material que más debate generó en este grupo fue La metamorfosis de Franz Kafka, «fue un libro que dudé en llevárselo, pero luego pensé ‘a ver qué generan ellos’, y fue una de las sesiones más fluidas».

En el caso de «N» —cuya identidad, como la del resto de los internos se omite por razones de seguridad— me dijo que para él leer es «una explosión de pensamientos, me rescatan de este lugar». En efecto, para ellos, asistir a estas reuniones es un escape de su internamiento, y en algunos casos, como los que tenían su familia en Veracruz, Tamulipas o Guerrero, estas visitas significaban ‘sus visitas’. El hombre en proceso por homicidio dijo que había leído un par de libros cuando era estudiante, pero ahora estaba agradecido con el Club de Lectura de Santa Rosalía al haberle acercado un centenar de títulos. Entre los libros favoritos de «N» están Quién mató a Palomino Molero de Mario Vargas Llosa, Memorias de mis putitas tristes y Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez.

Aunque está en espera de una sentencia que podría ser de 20 años de prisión, o más, expresó que «ya no tiene los mismos pensamientos». La lectura, para él, le ayuda a «pensar diferente». Aunque dice no pertenecer a ninguna iglesia en especial, tiene fe en Dios. Y sí, tanto su fe religiosa, como lo que ha descubierto a través de la literatura, han creado un cambio positivo en su persona, según sus propias palabras, y así lo mostró en su actitud, al menos, en ese momento de la charla. Ahora «N» tiene en mente poder compilar varias frases por si algún día pueda publicarlas en algún sitio. Es de notarse, pues, que de la lectura, ha pasado a la inquietud de escribir.

Al preguntarle al psicólogo si, en general, los internos eran difíciles de tratar, dijo que no. «No sé si sea en la población en general, pero con la gente que yo he trabajado, al contrario, son personas que reciben muy bien a quien los visita». Por último, comentó que entre los cambios que ha visto en su fomento a la lectura en prisión es la capacidad de expresarse, y recordó el caso de un interno que en diez sesiones apenas articulaba palabra, y a partir de las siguientes, se hizo tan desenvuelto que costaba trabajo que cediera el turno de hablar a otros compañeros. De manera que el Club de Lectura de Santa Rosalía ha propiciado que algunos presos puedan despertar su empatía o sensibilidad a través de la literatura, lo perciban como un escape de la rutina y propicie un cambio positivo en su mentalidad; y además puedan notarse sus efectos, al menos, en su forma de expresarse.