Caperucita Roja, muy roja: fantasía como realidad o realidad manoseada

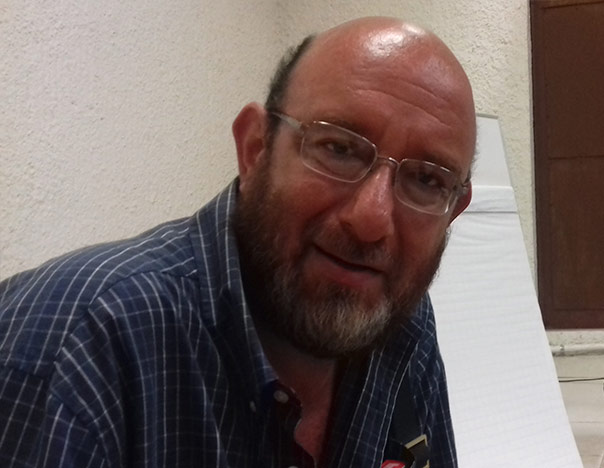

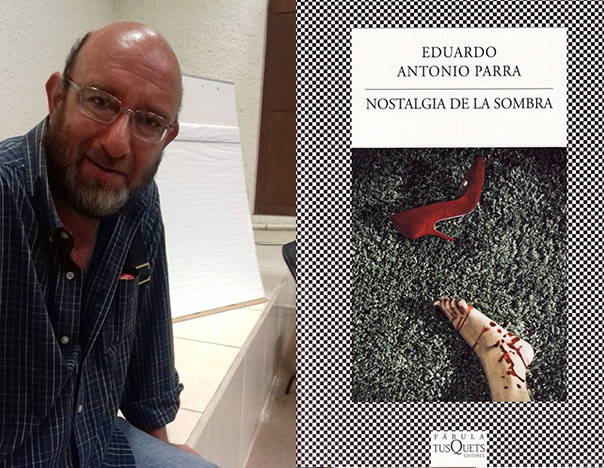

Modesto Peralta Delgado. Fotos: Cortesía.

El librero

Por Ramón Cuéllar Márquez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dicen que el teatro es mejor verlo escenificado, no leído. No obstante, con los años uno va comprobando que esta verdad a medias deja mucho que desear, porque sin el texto, ¿qué sería del teatro? Recuerdo que hace muchos años, allá por 1992, fui a ver la puesta en escena de Largo viaje hacia la noche, de Eugene O’Neall (1888-1953), con una querida amiga de quien tengo gratos recuerdos. De los actores sólo me viene a la memoria Daniel Giménez Cacho (1961). La cosa es que yo quedé profundamente impresionado por la historia que me contaban y de cómo los actores encarnaban sus personajes como si fueran sucesos reales. De eso no me cupo duda. La catarsis llevada por la entrega actoral.

Al salir del teatro quise leer la obra para confirmar que lo que había visto era de ese tamaño literario. Y entonces un amigo actor me prestó el libro (a quien por cierto nunca se lo regresé y que todavía me reclama airadamente… Perdón, Enoc). Lo leí dos veces. El resultado de esas lecturas fue que pude comprobar que la obra contenía muchas más cosas que lo que se había puesto en escena, que las lecturas eran múltiples, que la anécdota sólo era la cosa superficial para llegar a algo más dramático y existencial.

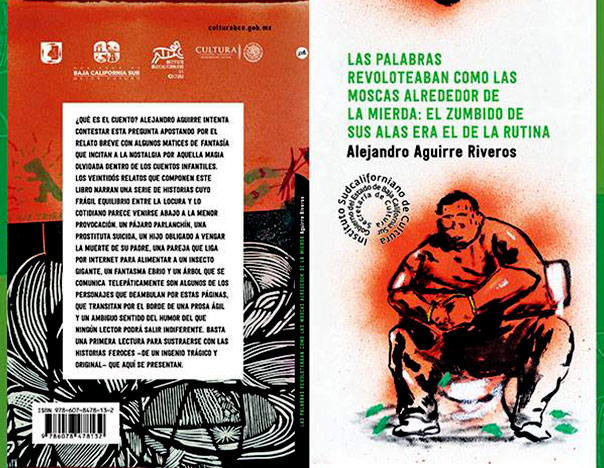

También te podría interesar Las palabras revoloteaban como las moscas… de Alejandro Aguirre Riveros

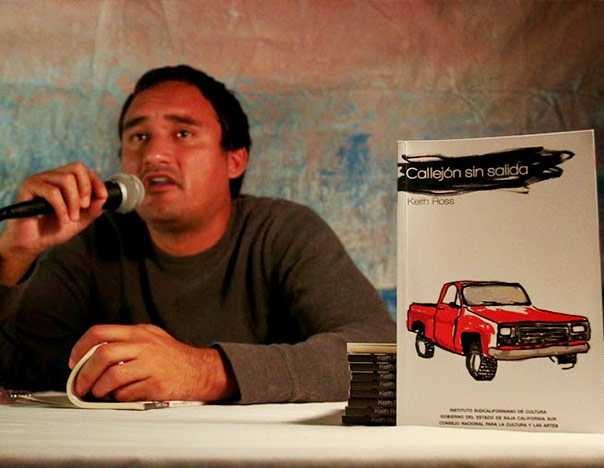

Pues, bien, hace unas semanas entrevisté a Modesto Peralta Delgado en mi programa Letras Vivas (miércoles, 16:00 horas, 1180 de AM) en Radio UABCS, con motivo de la aparición de su más reciente libro Caperucita Roja, muy roja (Una comedia de dos horas que en realidad dura una). Una primera lectura me dio el hilo conductor de lo que Modesto quería hacer. Sin embargo, en una segunda lectura me ofreció nuevos parámetros y nuevas maneras de leer teatro. Uno puede hacerlo como quiera, ya sea haciendo voces, o leyendo en voz alta, o imaginando lo que sucede. Lo leí detenidamente y me sorprendió lo que puede ocurrir cuando tomamos conciencia de un libro, de la historia que nos cuentan.

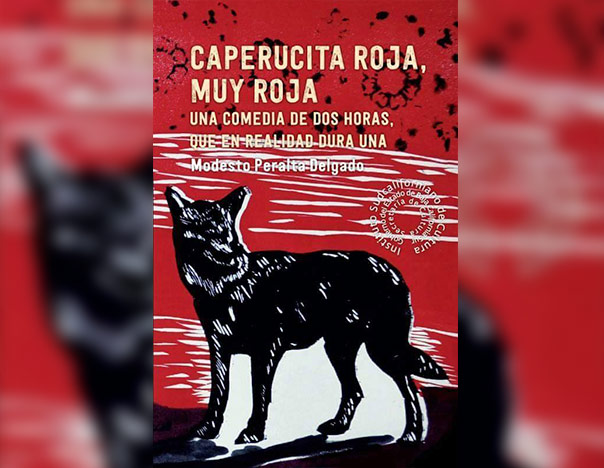

La obra de Modesto Peralta Delgado es fascinante. Cierto, tiene visos de obras anteriores, de situaciones que ya se habían tocado desde hace décadas o desde hace más de un siglo. Sí, estamos pensando en Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, o de la novela de Miguel de Unamuno, Niebla, o de la película Más extraño que la ficción, todas ellas hermanadas bajo una sola consigna: la realidad puede ser alterada. Ahora bien, lo que aleja a Caperucita Roja, muy roja de las otras, es que acontecen en un espacio donde todos participan, incluido el público, donde pareciera una amarga representación cotidiana de la vida nacional, tanto política, religiosa, periodística como económicamente, es decir, una realidad sobre otra realidad, sobre otra realidad…, donde al final uno no entiende si aquello es una cortina de humo, o un intento por hacernos saber que nuestra cotidianeidad es frágil y mutable.

Claro, hay un Lobo, una Caperucita, una Abuela y un Cazador. Pero también se incluyen a una Periodista, a una Directora de la obra, una Tía (que puede ser los medios masivos de comunicación, como la TV), y paleros, entre los que se encuentra un sacerdote. En apariencia el caos reina a lo largo de las escenas; lo cierto es que todo está engarzado para que podamos tener las lecturas varias que cada quien interprete desde su realidad, o sea, nos volvemos partícipes y al mismo tiempo espectadores, lo cual nos hace pensar que no podemos ir por la vida sin que nos toque algo de lo que se va transformando o de la que va pasando. Los actores, según la obra, son novatos, lo cual delinea nuestra propia inexperiencia de la vida: todos somos novatos para vivir a cada instante.

De este modo, el personaje deja de serlo y toma conciencia de sí, de su propia humanidad. Hay una lucha entre el bien y el mal, pero no desde el punto de vista maniqueo, sino desde la visión de que sólo los humanos han creado la fantasía de la moral y que es tan superficial y variable como el clima. Dentro del teatro ocurre todo, lo que es decir dentro de su mundo; afuera, la ciudad dejó de existir, como un símbolo de que nada es seguro y de que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Luego viene un intento de cambio de historia, Hemingway a la vista, se quiere dar un giro nuevo porque el público fue engañado y se requiere un nuevo relato para que la gente no se vaya y se trague una nueva historia… ¿Les suena? No obstante, bajo la superficie también se adivina una necesidad imperiosa de que las cosas cambien, de que se requiere una transmutación, y que la vuelta del Lobo a veces no hace otra cosa que decirnos que la realidad no puede ser cambiada hasta que tomemos conciencia de que el Lobo debe morir antes de que nos devore. Si el Lobo vive, la realidad continuará ad infinitum, una realidad sobre otra, y otra, y otra… Una realidad matrushka…

Caperucita Roja, muy roja es el periplo de varias realidades que se presentan en sí mismas como reales, como las nuestras, como nuestros valores cambiantes, como nuestra moralidad jodida que a veces deseamos imponer a madrazos y toletazos, o a balazos, o base de propaganda política, religiosa y económica a través de los medios coercitivos. Podemos decir que Modesto Peralta Delgado sí acaba con la ñoñería de Caperucita y nos confronta con nosotros mismos para que nos preguntemos: ¿qué significa ser personas? Y agregaría: ¿qué significa estar vivos?

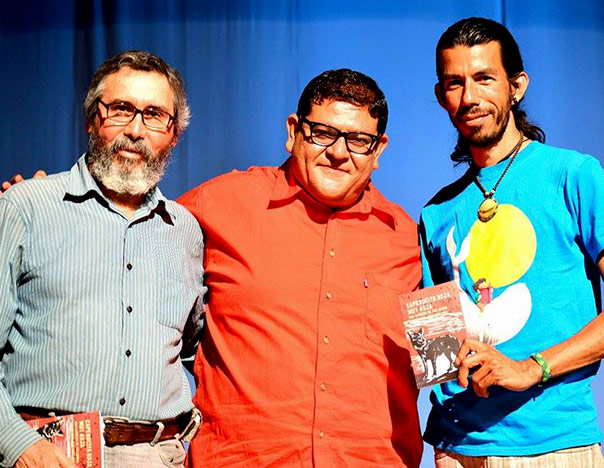

Presentación de «Caperucita Roja, muy roja»; acompañaron al autor los teatreros Raúl Conde Peraza y Juan José López Ochoa.

____

*Modesto Peralta Delgado, Caperucita Roja, muy roja, una comedia de dos horas que en realidad dura una, México, Gobierno del Estado de B.C.S., ISC, 2016, 62 páginas.