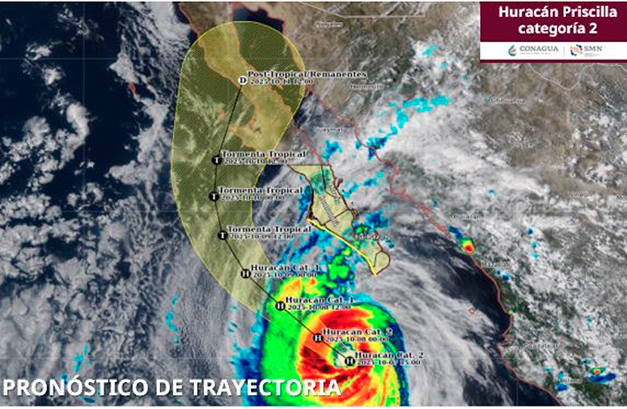

Protección Civil de La Paz abre albergues por huracán «Priscilla»

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la Sesión Permanente del Consejo Municipal de Protección Civil encabezada por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, se acordó la apertura inmediata de los albergues temporales ubicados en El Carrizal, Los Planes y Melitón Albáñez, como medida preventiva ante las precipitaciones pronosticadas por las bandas nubosas del huracán Priscilla.

El pronóstico meteorológico indica que se esperan entre 75 y 150 milímetros de lluvia durante el transcurso de este martes en el municipio de La Paz. Por esta razón, la Presidente Municipal informó que a la brevedad se habilitará la escuela primaria “8 de Octubre” en Melitón Albáñez, la primaria “Nezahualcóyotl” en El Carrizal y la secundaria técnica No. 8 en Los Planes, como albergues temporales.

De igual manera, personal del Ayuntamiento de La Paz iniciará con el suministro de insumos a los albergues antes mencionados, así como en Todos Santos y El Pescadero, previo a la apertura de sus refugios. Asimismo, se tendrá a disposición maquinaria con retroexcavadoras en estos puntos, en caso de que se presenten inundaciones.

Por otra parte, Quiroga Romero recordó que la lluvia que cae en San Pedro suele correr por los arroyos hasta llegar a Chametla y El Centenario, por lo que también se instalará maquinaria en estas zonas para atender cualquier eventualidad.

Durante la sesión, también se exhortó a la población a mantener limpias las calles y retirar la basura de las banquetas en caso de que el servicio de recolección no pase, con el fin de evitar taponamientos en las alcantarillas y prevenir inundaciones.

Milena Quiroga agregó que actualmente la Junta Estatal de Caminos (JEC) continúa trabajando en Rinconada Las Californias y San Rafael, por lo que, personal del Ayuntamiento realizará un recorrido para verificar que no existan obstrucciones en los canales de agua.

También se informó que en El Sargento un rayo impactó una palmera provocando un incendio sin mayores consecuencias, mientras que en Los Planes se registró una falla en un transformador, dejando sin energía eléctrica a la comunidad, a lo que dos cuadrillas de la CFE ya trabajan en el área para restablecer el servicio.

Finalmente, la presidenta municipal recordó que en la página del Ayuntamiento de La Paz www.lapaz.gob.mx y en App La Paz se encuentra disponible el mapa del programa Cruce Seguro, donde se puede consultar en tiempo real el estado de los vados y conocer si es seguro o no cruzar por ellos.