La influencia de los jesuitas en la colonización de California (1697–1768) y las razones de su expulsión

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La colonización europea de la península de Baja California no debe pensarse únicamente como una empresa militar o de conquista, sino también como un proyecto religioso y cultural cuyo motor principal, durante buena parte del siglo XVIII, fue la Compañía de Jesús (los jesuitas). Entre 1697 y 1768 —aproximadamente siete décadas— los jesuitas fundaron un entramado de misiones, caminos e intercambios con los pueblos originarios, transformando radicalmente la geografía social, económica y demográfica de lo que hoy conocemos como Baja California. Sin embargo, su presencia terminó abruptamente con la Pragmática Sanción de 1767 dictada por el rey Carlos III de España, un acto que refleja las tensiones entre poder real, iglesia y orden religiosa. En este artículo de opinión analizo la doble cara de la labor jesuítica: su contribución a la colonización, y las causas —políticas, religiosas y económicas— de su expulsión.

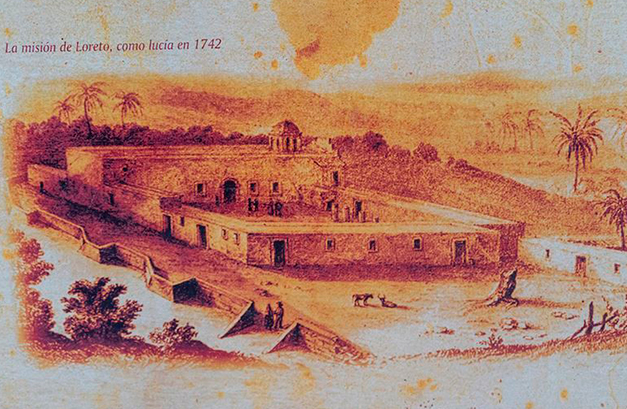

La colonización efectiva de Baja California desde territorio europeo comienza en 1697, cuando los jesuitas desembarcan en lo que hoy es Loreto. Ese 25 de octubre de 1697 se funda la Misión Nuestra Señora de Loreto Conchó, considerada la “madre” de todas las misiones californianas de la mano del sacerdote Juan María de Salvatierra. A partir de Loreto, los jesuitas iniciaron un ambicioso proyecto misional: entre 1697 y 1767 fundaron 16 misiones que abarcaron prácticamente toda la península, especialmente la parte central y sur, y comenzaron también la expansión hacia el norte. Estas misiones no fueron simples capillas: representaron la estructura básica de colonización. A través de ellas, los jesuitas intentaron evangelizar a pueblos originarios como los pericúes, guaycuras y cochimíes, imponer un nuevo orden económico (agricultura, ganadería, introducción de cultivos europeos), transformar patrones de vida, y al mismo tiempo asegurar la presencia efectiva de la corona española en territorios remotos.

También te podría interesar: La huella de Hernán Cortés en la exploración y arribo a la península de California

El resultado fue una reorganización drástica del paisaje humano: nuevos asentamientos, caminos de comunicación, un contacto consistente —aunque conflictivo— con los pueblos indígenas, y una estructura que vinculaba directamente a la península con la Nueva España mediante la evangelización, la administración eclesiástica y las relaciones —aunque asimétricas— con los nativos. No obstante, este proceso también significó la aculturación indígena, pérdida de autonomía, impactos demográficos (enfermedades, reducción poblacional), desestructuración social. Las misiones representaron la punta de lanza de una colonización espiritual y cultural, con consecuencias de largo plazo para la península.

Los jesuitas introdujeron el primer modelo estable de colonización permanente en Baja California. Sin ellos, la península habría permanecido mucho más aislada, fragmentada, sin una articulación religiosa, social y territorial clara. En ese tiempo, la península presentaba enormes desafíos: geografía difícil, clima árido, dispersión de pueblos indígenas, ausencia de asentamientos europeos permanentes. La corona española no contaba con recursos —ni voluntad suficiente— para llevar colonos masivos, instalar ciudades o invertir dinero.

Para la monarquía, la estrategia misionera —encabezada por órdenes religiosas como la Compañía de Jesús— resultó ideal: les permitía extender la soberanía española con mínima inversión militar o civil, confiando en religiosos cuya “misión” era espiritual, pero que en la práctica actuaban como colonizadores, maestros, administradores, hacendados y mediadores entre pueblo, territorio y corona. Los jesuitas ofrecían disciplina, organización, compromiso religioso, y —gracias a su red internacional y autonomía interna— podían administrar grandes extensiones, mantener misiones aisladas, negociar con pueblos indígenas, sostener economías de subsistencia y producción, y consolidar la presencia española en territorios marginales.

Su influencia iba más allá de lo espiritual: definieron el trazado de caminos, establecieron núcleos de población, transformaron el uso de la tierra, introdujeron ganado, cultivos y estructuras productivas, y cimentaron una colonización paulatina que con el tiempo daría forma a lo que ahora son comunidades, pueblos y centros urbanos en Baja California Sur. Todo este proyecto, sin embargo, tuvo un final abrupto: el 2 de abril de 1767, el rey Carlos III promulgó la Pragmática Sanción que decretó la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios —España y ultramar—, confiscando sus bienes.

La justificación oficial fue variada, manejada en parte como propaganda política: se acusó a la Compañía de fomentar ideas peligrosas, servilismo a Roma más que a la corona, excesiva acumulación de bienes y tierras, y hasta se les responsabilizó por disturbios recientes, como el Motín de Esquilache en 1766. Detrás de esos cargos se ocultaban motivos más profundos: con la llegada de los Borbones al trono español y la consolidación de un Estado centralista, absolutista y laicizante, las autoridades reales buscaban debilitar cualquier poder autónomo —religioso, local o internacional— que pudiera competir con el poder real. Los jesuitas, con su voto de obediencia al Papa y su red mundial, representaban un contrapeso incómodo.

Además, su autonomía, su capacidad para acumular propiedad, administrar misiones, tierras y riquezas, generaba recelos económicos: su patrimonio era cuantioso, y su control sobre amplios territorios implicaba un poder efectivo que escapaba al control directo del Estado. Así, lo que comenzó como una empresa religiosa y colonizadora fue vista, por la nueva lógica borbónica, como un obstáculo político: los jesuitas debían salir para que el poder real —centralizado, secular, reformista— se impusiera sin intermediarios.

En Baja California, este decreto supuso la evacuación forzosa de las misiones. Para finales de 1767 y comienzos de 1768 los misioneros jesuitas habían sido removidos de sus 16 misiones y 32 estaciones en la Nueva España. Poco después, las autoridades eclesiásticas y civiles asignaron la administración de las misiones a otras órdenes religiosas (franciscanos primero, luego dominicos) —una decisión con profundas implicaciones: la articulación entre misiones, colonización espiritual, control territorial y el antiguo “modelo jesuítico” quedó roto.

La expulsión de los jesuitas significó una transformación en la lógica de la colonización. Se rompió el proyecto de colonización “misionera-establecida”: los jesuitas habían construido un entramado de misiones casi contiguas que actuaban como nodos de colonización, producción, evangelización y articulación social. Su salida dejó un vacío difícil de llenar.

Las órdenes sucesoras (franciscanos, dominicos) llegaron con una visión distinta: bajo supervisión más estricta del Estado, con menor autonomía, recursos más limitados. El impulso expansivo disminuyó; la atención se orientó primero hacia nuevas áreas (Alta California) y luego a consolidar las misiones existentes. Muchas de las misiones antiguas entraron en decadencia con el tiempo, especialmente aquellas donde la transición fue difícil o los nuevos religiosos no consolidaron las relaciones con comunidades indígenas. La dinámica de colonización cambió: pasó de ser misionera, religiosa, casi “autónoma”, a ser una colonización guiada por autoridades civiles y eclesiásticas bajo control estatal.

Para los pueblos indígenas, la expulsión representó desestabilización: las relaciones asentadas con los jesuitas, por mal que hayan sido en cuanto a dominación cultural, esperaban cierta continuidad. Pero el cambio abrupto trajo incertidumbre, abandono, reorganización forzada. En ese sentido, la expulsión marcó el fin de una etapa original, compleja y controversial de la colonización de Baja California.

Es tentador, desde nuestra perspectiva actual, condenar la labor de los jesuitas como parte de un proyecto colonial y de imposición cultural, lo cual es cierto. Pero también es justo reconocer que sin ellos, California quizá hubiera permanecido como territorio marginal por mucho más tiempo: su presencia representó el primer intento sostenido de poblar, organizar, evangelizar, y articular la península con la Nueva España. La expulsión de 1767 —disfrazada de reformas ilustradas y de razones políticas, religiosas o económicas— implicó, en la práctica, el abandono de un proyecto de colonización sostenible, participativo (aunque desigual) con los nativos, y con un sistema comunitario ya en marcha. La abrupta salida de los jesuitas y la confiscación de sus bienes significaron una ruptura traumática: no sólo para las órdenes religiosas, sino para las poblaciones locales, para la continuidad de las misiones, para la estructura social y económica que apenas comenzaba a tomar forma.

Creo que la expulsión de los jesuitas —aunque comprensible desde la perspectiva del poder central borbónico— fue, en muchos sentidos, una pérdida histórica para la península de California: se sacrificó un incipiente proceso de colonización con sentido comunitario, con presencia de largo plazo, con compromisos religiosos, sociales, económicos, por una reforma que priorizó eficiencia, control estatal y uniformidad sobre los territorios del imperio. Fue una paradoja: la corona española necesitó de los jesuitas para colonizar, explotó su capacidad misionera y su red global; luego, cuando esos mismos jesuitas se volvieron incómodos, los desechó.

Hoy, quienes habitamos Baja California Sur convivimos con ese legado de templos misionales, ruinas de misiones, nombres de lugares y estructuras históricas. Reconocer la labor de los jesuitas no significa celebrarlos sin crítica. Significa entender que parte de nuestra identidad territorial, religiosa, social y arquitectónica se forjó bajo su impulso. Pero también significa asumir que esa colonización tuvo costos enormes —para los pueblos originarios, para la naturaleza, para la autonomía cultural.

Y finalmente, reflexionar que la expulsión de 1767 no fue solo un ajuste administrativo, sino un quiebre dramático: puso fin a un modelo, abrió paso a otro bajo nuevos parámetros, y resignificó nuestra historia. La memoria de la Baja California debe asumir esa ambivalencia: sin los jesuitas quizá no existiríamos como hoy; con su marcha, se interrumpió un proceso que bien pudo haber tenido un rumbo muy distinto.

Referencias bibliográficas

- Mathes, W. M. (1970). Las misiones de Baja California, 1683–1849. Editorial Jus.

- Venegas, M. (1943). Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente. Academia Mexicana de la Historia.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.