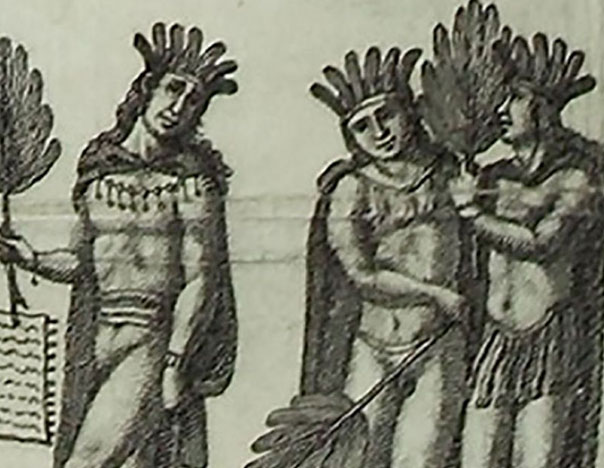

Festejos y danzas de los antiguos Californios

IMÁGENES: Internet

Tierra Incógnita

Por Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La cultura de los habitantes primigenios de la antigua California fue amplia. Incluía ceremonias especiales para festejar el encuentro de rancherías, la llegada de ciertas estaciones del año, la conmemoración de eventos propios de su cosmogonía y algunas otras, que simplemente se realizaban por el gusto de estar reunidos y en paz.

Lamentablemente, de estas tradiciones no dejaron escritos y los pocos registros que se conservan están narrados a través de la óptica bastante prejuiciosa de los misioneros Jesuitas que convivieron con ellos durante 70 años. Es muy probable, que la nula lectura de estas narrativas misionales haga pronunciar a muchos de los jóvenes y no tan jóvenes ciudadanos de esta media península “que los grupos originarios, no tuvieron una cultura”. Comentarios totalmente errados y carentes de sustento.

También te podría interesar: Tres años de piratería en la antigua California

Como ya mencioné, fueron los jesuitas, llegados desde el año de 1697, los que fueron dando cuenta en sus constantes informes y correspondencia, sobre las ceremonias y danzas que realizaban los Californios, a las cuales catalogaban como “demoníacas y contrarias al buen espíritu cristiano”. Muchos de los datos que podrían interesarnos de estas manifestaciones culturales fueron omitidos en sus narrativas, puesto que los jesuitas, además de considerar “pecaminoso y ofensivo” el reproducir por escrito lo que habían presenciado, deseaban dar la imagen, a través de sus documentos, que la evangelización y la conversión de los naturales se realizaba de forma constante y permanente, cosa que no hubiera sido creíble si manifestaban que los Californios continuaban celebrando estas festividades y ritos.

El sacerdote Francisco María Píccolo es uno de los primeros en hacer referencia a una festividad que él denominó como “el repartimiento de pieles a las mujeres una vez al año”. Esta ceremonia la pudo apreciar en una entrada que realizó en el año de 1716 en el Valle de San Vicente, donde posteriormente se establecería la Misión de San Ignacio Kadakaamán. De acuerdo a lo reseñado por Píccolo, se lee lo siguiente: Juntábanse en un lugar determinado las rancherías confinantes, y allí formaban, de ramas de árboles y matorrales una casita o choza redonda, desde la cual desembarazaban la tierra por un trecho proporcionado formando camino ancho y llano para las carreras. Traían aquí todas las pieles de los venados que habían cazado aquel año, y con ellas se alfombraba el camino. Entraban los principales dentro de la choza y, acabado el convite de sus cazas, pescas y frutas, se medio emborrachaban, chupando del tabaco cimarrón. A la puerta de la choza tomaba su lugar uno de los hechiceros en traje de ceremonia y predicaba en descompasados gritos las alabanzas de los matadores de venados. Entretanto los demás indios iban y venían, corriendo como locos sobre las pieles, y las mujeres daban vueltas alrededor cantando y bailando.

En fatigándose demasiado el predicador, cesaba el sermón, y con él las carreras; y saliendo de la choza los principales, repartían a las mujeres las pieles para vestuario de aquel año, celebrándose el repartimiento con nuevas algazaras y alegrías, a pesar del descontento necesario de algunas. Toda esta fiesta se hacía por ser para aquellas miserables mujeres la mayor gala y riqueza una piel de venado, con que poder malcubrir su desnudez.

Como podemos apreciar, esta ceremonia obedecía a un complejo entramado que no obedecía a la casualidad, sino que había sido desarrollada de forma intencional a través de muchísimos años. En ella, se ponía de manifiesto al carácter comunal de los productos obtenidos en la cacería, el papel preponderante que tenía la mujer en este grupo, las jerarquías y su reafirmación de poder ante el grupo, la transmisión de creencias y costumbres por los guamas o hechiceros, las habilidades motrices, la práctica de la danza y cánticos tradicionales, etc.

El padre Juan María de Salvatierra no pasó por alto estas actividades, y menciona en su correspondencia la forma en que los Californios manifestaban su alegría y beneplácito en las temporadas de abundancia de alimentos y esto lo hacían a través de danzas: Y son sus bailes muy diferentes de los que usan las naciones de la otra banda; pues tienen más de treinta bailes, y todos diferentes, y todos en figura, ensaye y enseñanza de algunas cosas esenciales para la guerra, para la pesca, para caminar, enterrar, cargar y cosas semejantes; y se precia el niño de cuatro y de tres años de salir bien del papel de su baile, como si fueran ya mancebos de mucha emulación y juicio: cosa que nos dio a todos mucho divertimiento de verlos. Este párrafo es de gran importancia para corroborar que los grupos de Californios desarrollaron una cultura compleja, en donde la danza era una actividad sumamente valorada y en la que se representaban, como lo hicieron y hacen muchos grupos étnicos, pasajes de su vida cotidiana así como rituales de su cosmogonía. Muy singular resulta el entrenamiento de los integrantes de estos grupos, a edades muy tempranas, en los diferentes bailes e incluso el reconocimiento que se ganaban por la mejor ejecución de ellos.

Continúa Salvatierra: los tres meses de la pitahaya son como en algunas tierras de Europa los tiempos de carnestolendas, en que en buena parte salen de sí los hombres. Así estos naturales salen de sí, entregándose del todo a sus fiestas, bailes, convites de rancherías distantes, y sus géneros de comedias y bufonadas que hacen, en que suelen pasarse las noches enteras con risada y fiesta, siendo los comediantes los que mejor saben remedar, lo cual hacen con grande propiedad. Conforme los Californios fueron evangelizados y convertidos a la nueva fe, se fue realizando un proceso de integración de la forma en que ellos manifestaban su regocijo y reverencia hacia lo sagrado, al incorporar a las ceremonias del ritual católico sus danzas. Este proceso es muy semejante al que se llevó a cabo en otras partes de la Nueva España. Así lo relata el sacerdote Salvatierra: los bailes tenían suma variedad y no poca destreza. Tuvimos aquí las fiestas de pascua de Navidad con mucho gusto y devoción, y de los indios también, asistiendo algunos centenares de catecúmenos a las fiestas, haciendo también sus bailes los cristianitos más de ciento.

Miguel del Barco también se suma a la lista de los jesuitas que hicieron observaciones sobre los bailes y ceremonias de los Californios: no es extraño, que adelantasen en este oficio de bailes, pues es el único que tienen en tiempo de paz: natural es adelantarse en lo que siempre se ejercita. Ellos se divierten y bailan por sus bodas, por la fortuna en sus pesquerías y cazas, por el nacimiento de sus hijos, por la alegría de sus cosechas, por las victorias sobre sus enemigos o por otras cualesquiera causas cuya gravedad no se detenían mucho en pesar y medir. Para estos regocijos solían convidarse unas a otras las rancherías y también se desafiaban muchas veces a luchar y correr, a probar las fuerzas y la destreza en el arco y flechas y en éstos y otros juegos entretenidos, pasaban muchas veces días y noches, semanas y meses en tiempo de paz. Como podemos inferir, los Californios eran sumamente festivos y tenían danzas para una gran cantidad de eventos.

Conforme los jesuitas fueron adentrándose cada vez más en la parte sur de la península, descubrieron ciertos sucesos que los escandalizaron y que tenían una relación muy profunda con el motivo de ciertos bailes entre los Pericúes: el adulterio era mirado como delito, que por lo menos daba justo motivo a la venganza, a excepción de dos ocasiones: una de sus fiestas y bailes, y otra la de las luchas, a que algunas veces se desafiaban unas a otras las rancherías, porque en ésta era éste el vergonzoso premio del vencedor. Durante las fiestas (bailes) había una “licencia” tácita entre los moradores de aquellas rancherías en donde se permitía el intercambio libre de parejas; lo anterior, causaba una gran repulsión y era motivo de reproche público por parte de los Misioneros. Algunos investigadores sostienen que este tipo de intercambios sexuales, más que un acto de promiscuidad irracional, era una costumbre que se sostenía sobre las bases de la exogamia, esto es, el evitar las taras o deformaciones que se dan entre los hijos al ser concebidos entre personas consanguíneas (padres, hijos, hermanos, etc.).

El modo de ajustar sus casamientos en la nación de Loreto, era presentando el novio a la que pretendía, por vía de arras, una batea, que en lengua monqui llamaban “oló”. Si se admitía, era señal de consentimiento, debiendo volver ella al pretendiente una redecilla; y, con esta mutua entrega de alhajas, quedaba celebrado el casamiento. En otras naciones se hacía el ajuste al fin de un baile, a que convidaba a toda la ranchería el pretendiente. Como ya lo había reseñado Salvatierra y aquí lo expone Del Barco también, la danza estaba presente en las actividades más importantes en la vida de una ranchería y el “casamiento” era una de ellas. De la misma manera, cuando un integrante de una ranchería fallecía se realizan ceremonias en las que no podían faltar los bailes: después de unos días, hacía la gente sus exequias o fiestas al muerto, y estas se reducían a ciertos cantos y bailes de noche (en los bailes había licencia general para que al concluirse se retirase cada uno con la mujer que quería).

El sacerdote Francisco Javier Clavijero, a pesar de que nunca estuvo en la California, logró concentrar una gran cantidad de cartas e informes elaborados por Misioneros que sí estuvieron en esta península, y con ellos elaboró un libro titulado “Historia de la Antigua o Baja California”. En este libro, encontré la forma en la que los Californios poco a poco incluían en sus bailes algunos movimientos que representaran sucesos extraordinarios en la vida de su comunidad, tal es el siguiente caso: habiendo hallado algunos indios entre la arena de la playa del mar Pacífico unas tinajas grandes de barro dejadas allí sin duda por los marineros de algún navío de las islas Filipinas, se admiraron, como que jamás habían visto vasijas semejantes, las llevaron á una cueva poco distante de su habitación ordinaria, y las colocaron allí con las bocas vueltas hacia la entrada á fin de que todos las observasen bien. Después concurrían con frecuencia a verlas, sin dejar de admirar aquellas grandes bocas siempre abiertas, y en sus bailes, en donde imitan los movimientos y voces de los animales, remedaban con sus bocas las de las tinajas. Más adelante en esta misma obra nos comenta Cuando los niños llegaban a cierta edad, les agujeraban las orejas y el cartílago de la nariz para ponerles pendientes, lo cual se hacía en un gran baile a que asistía toda la parentela, a fin He que el ruido impidiese que se oyera el llanto causado por el dolor de la operación. Con lo anterior, se reafirma la importancia de los bailes incluso en estas “ceremonias de pase” de la niñez a la adolescencia.

El arraigo de las costumbres “fiesteras” de los Californios era tal, que las colocaban por encima de cualquier compromiso u otra actividad que estuvieran realizando. Lo anterior era poco o nada comprendido por los Colonos europeos recién llegados, los cuales los juzgaban con los criterios propios de su cultura. En una ocasión, este “choque cultural” tuvo graves repercusiones e incluso estuvo a punto de dar al traste con el establecimiento de la Misión de San Francisco Javier. Esta situación es relatada por el Sacerdote Clavijero de la siguiente manera: La necesidad se agravó por una sublevación de los indios ocasionada por la temeridad de un soldado. Este estaba casado con una California convertida al cristianismo, la cual en junio se ausentó sin permiso de su marido y sugerida por su madre para asistir al baile y otras diversiones que entonces hacían los salvajes por la cosecha de las pitahayas. El soldado, disgustado por la fuga de su mujer, pidió licencia para ir a buscarla y traerla a Loreto; y habiéndosele concedido para cierto término, volvió sin haberla hallado; pero a pocos días, impulsado de su pasión, marchó de nuevo sin permiso del capitán y acompañado de un Californio, y habiendo encontrado en el camino un indio anciano que procuraba disuadirle de aquel viaje manifestándole que le era muy peligroso, riñó con él y le mató de un balazo. Excitados con el trueno del arcabuz, todos los bárbaros que se hallaban en las cercanías, acudieron prontamente, é indignados contra aquel temerario soldado, le mataron, e hirieron al Californio que le acompañaba”. Poco después, este grupo de Californios destruyó la incipiente choza que se había levantado como impronta de la Misión de San Javier, y no acabaron con la vida del misionero porque este se hallaba de viaje. Al poco tiempo se logró calmar a los Californios y se regresó a la paz en aquella ranchería.

No podía faltarnos en esta descripción de los bailes y danzas de los Californios, el punto de vista del colérico y bilioso sacerdote Juan Jacobo Baegert, el cual nos dice lo siguiente: También tienen sus canciones que llaman “ambéra didi”, y sus danzas que llaman “agénari”. Su canto sólo consiste en cuchicheos y exclamaciones inarticuladas, sin sentido preciso, que cada quien entona como le da la gana, para expresar su alegría y contento, porque ni su idioma, ni su inteligencia, permiten una verdadera poesía rimada. Y la danza que siempre acompaña a estas canciones, no es más que un extraño y absurdo gesticular, brincar y marchar; un ridículo caminar hacia adelante, hacia atrás y en círculos. Sin embargo, este modo de divertirse les da tanta satisfacción, que pasan una media noche y hasta noches enteras bailando sin cansarse. Más adelante el mismo sacerdote escribe lo siguiente: Estas canciones y estas danzas causan a primera vista la impresión de algo muy inofensivo, pero en el fondo, dan oportunidad a los más bestiales excesos, maldades y crímenes públicos, en gran número. Por tal motivo, les han sido prohibidas estrictamente, pero no es posible hacerlos desistirse de ellas. Dejando de lado el tono malgeniudo e intolerante del ignaciano, nos podemos dar cuenta de uno de los motivos por el cual estas danzas y festejos de los Californios no llegaron con más explicaciones y detalles hasta nuestro tiempo. Los prejuicios de algunos de estos sacerdotes los consideraban indignos y criminales, como para escribir más de ellos, por lo que simplemente los omitieron o describieron unas cuantas partes de ellos.

Como conclusión podemos decir que sí hubo festejos y danzas practicadas por los grupos naturales de la California. Que estas manifestaciones de su cultura obedecían, tal como lo hacen en la mayoría de los grupos de todo el mundo, a la conmemoración de sucesos destacados en la vida social o del ecosistema que les rodeaba. Finalmente, a pesar de lo prejuicioso y escueto de las referencias, los textos de los Misioneros Jesuitas dejaron constancia de estos hechos y nos han llegado hasta el día de hoy.

Ojalá que se den más estudios sobre el tema y, sobre todo, que algún experto en bailes y danzas pudiera hacer una recreación de las mismas retomando la poca información que existe pero apegándose al marco histórico de referencia. Nuestra historia Californiana bien merece este esfuerzo y un justo premio a aquel especialista que lo intente.

Bibliografía:

Barco, Miguel del, Historia natural y crónica de la antigua California. Adiciones y correcciones a la noticia de Miguel Venegas, 2a. ed. corregida, estudio preliminar, notas y apéndices por Miguel León-Portilla, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1988, 482 p., dibujos y mapas (Serie Historiadores y Cronistas de las Indias 3).

Juan María Salvatierra, Misión de la California, edición de Constantino Bayle, Madrid, Editorial Católica, 1946, p. 141.

Francisco María Píccolo S. J., Informe del estado de la nueva cristiandad de California 1702, y otros documentos, edición de Ernest J. Burrus S. J., Madrid, José Porrúa Turanzas, 1962, p. 193-195.

Francisco Javier Clavijero, Historia de la Antigua ó Baja California. Méjico: Impr. de J. R. Navarro, 1852.

Juan Jacobo Baegert (2013). Noticias de la Península Americana de California. Edit. Instituto Sudcaliforniano de Cultura, La Paz, Baja California. Pp. 266

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.