Cadegomó y la frontera interior: La Purísima Concepción en el proyecto misional jesuita

IMÁGENES: IA.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

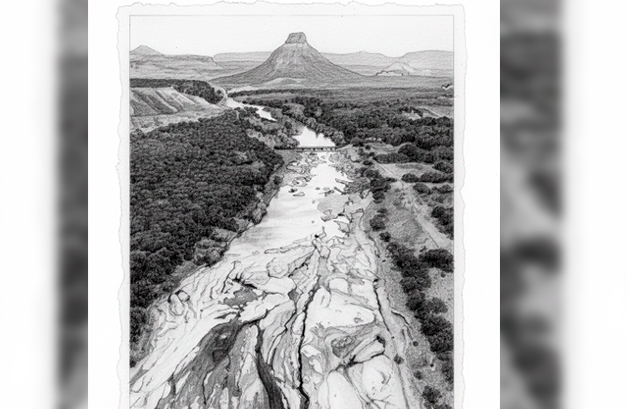

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el corazón de la región central de la península de Baja California, en un entorno de oasis y serranías que contrasta con el desierto circundante, se estableció una de las misiones jesuitas menos conocidas pero más representativas de las dificultades del proyecto misional en la antigua California: la Misión de La Purísima Concepción de Cadegomó, conocida comúnmente como La Purísima. Aunque hoy casi no quedan restos visibles de ella, su historia refleja con claridad los esfuerzos, logros y límites de la obra misionera de la Compañía de Jesús en la península.

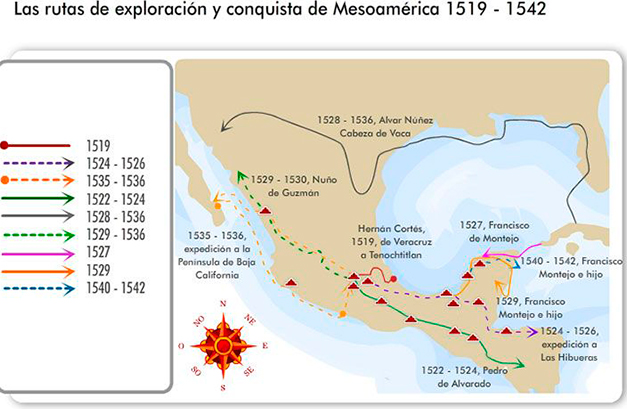

La fundación oficial de la misión se realizó el 1 de enero de 1720, cuando los jesuitas decidieron establecer un centro permanente de evangelización y agricultura en el valle de Cadegomó. Este sitio se encontraba estratégicamente ubicado en el interior peninsular, lejos de la costa, pero cercano a otros asentamientos misionales como Comondú y Mulegé. Antes de su fundación formal, la región ya había sido visitada por misioneros que exploraban rutas y mantenían contacto esporádico con los grupos indígenas locales, lo que permitió identificar el potencial agrícola del oasis y la disponibilidad de agua. El establecimiento de la misión respondió también al interés de consolidar una red interior de comunicación y producción que sostuviera a las misiones más antiguas. Como muchas otras fundaciones jesuitas, La Purísima contó con el respaldo económico de benefactores novohispanos, entre ellos el marqués de Villapuente de la Peña, quien financió diversas empresas misionales en la California.

También te podría interesar: La influencia de los jesuitas en la colonización de California (1697–1768) y las razones de su expulsión

El principal impulsor de la misión fue el jesuita Nicolás Tamaral, misionero sevillano que desempeñó un papel clave en la expansión misional hacia el sur. Tamaral se enfrentó desde el inicio a uno de los mayores retos del territorio: convertir un entorno frágil en un espacio productivo y estable. Aunque el arroyo de Cadegomó proporcionaba agua, las crecidas repentinas destruían con frecuencia las tierras de cultivo y las obras de riego. Durante los primeros años, Tamaral intentó derivar el agua para establecer sembradíos, pero los resultados fueron limitados. Posteriormente, su sucesor trasladó el núcleo de la misión a un punto más adecuado del valle, donde se construyó una pequeña presa y se lograron mejores cosechas. Estos esfuerzos muestran la constante adaptación que exigía la vida misional en un medio natural tan variable.

La relevancia de la misión no radicó en su tamaño ni en la monumentalidad de sus edificios, sino en su función dentro del sistema misional. En primer lugar, La Purísima actuó como nodo de comunicación interior, enlazando caminos que conectaban distintos oasis y facilitaban el tránsito de personas, ganado y suministros. En segundo lugar, representó un intento serio de consolidar la producción agrícola en el centro de la península, con cultivos característicos de los oasis como higos, granadas, uvas y algodón. Además, la misión funcionó como punto de concentración de la población indígena de la región. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta población disminuyó notablemente a causa de epidemias, cambios en el modo de vida y las exigencias del nuevo orden misional, lo que debilitó la base social que sostenía las labores agrícolas y constructivas.

El templo de La Purísima fue una construcción modesta, acorde con las posibilidades del lugar. Se edificó con piedra, lodo y adobe, y su techumbre se elaboró con tule o carrizo. Estas características, comunes en misiones menores, hacían a la iglesia especialmente vulnerable a las lluvias intensas y al abandono. A diferencia de otras misiones más conocidas, no se levantó un edificio de piedra duradero, lo que explica que hoy no existan ruinas claramente identificables. La decadencia de la misión fue gradual. Por un lado, la disminución de la población indígena redujo la mano de obra necesaria para mantener las acequias, presas y edificios. Por otro, los cambios institucionales tras la expulsión de los jesuitas en 1767 afectaron la continuidad del proyecto. Los franciscanos y posteriormente los dominicos asumieron la administración de las misiones, pero La Purísima ya era entonces un asentamiento frágil y con recursos limitados.

Con el tiempo, el sitio fue perdiendo importancia hasta quedar prácticamente abandonado. Para las primeras décadas del siglo XIX, la misión había dejado de funcionar como centro religioso y productivo, y sus edificaciones terminaron por desaparecer casi por completo.

La historia de la misión resume el sentido profundo de la obra misionera jesuita en la California: explorar territorios desconocidos, establecer comunidades sedentarias, introducir la agricultura de oasis y articular una red de caminos que dio forma al espacio peninsular. Aunque muchas misiones, como La Purísima, no dejaron monumentos visibles, su legado persiste en la organización del territorio, en la memoria histórica y en los cimientos culturales de Baja California Sur.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.