XXXV Aniversario luctuoso de Braulio Maldonado Sández. Huellas en la península

IMÁGENES: IA.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

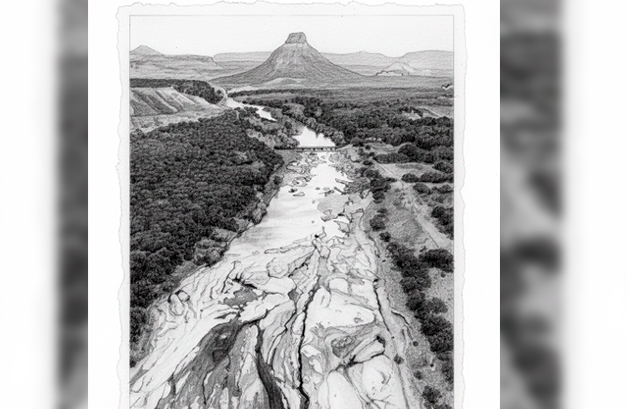

La Paz, Baja California Sur (BCS). Antes de ser gobernador, su nombre aparecía en papeles legales, crónicas de sesiones parlamentarias y listas de diputados. Nació en San José del Cabo en 1903, en una familia modesta de diez hermanos. San José del Cabo, entonces parte del Territorio Sur de la península, era un lugar con casas dispersas y multitud de trapiches y huertas fétiles. La infancia de Maldonado transcurrió entre ranchos y silencios largos.

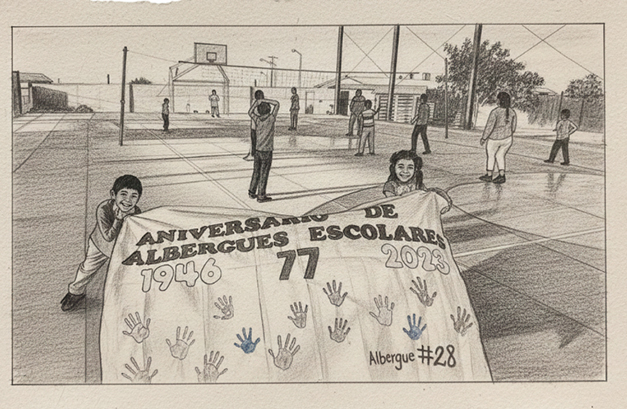

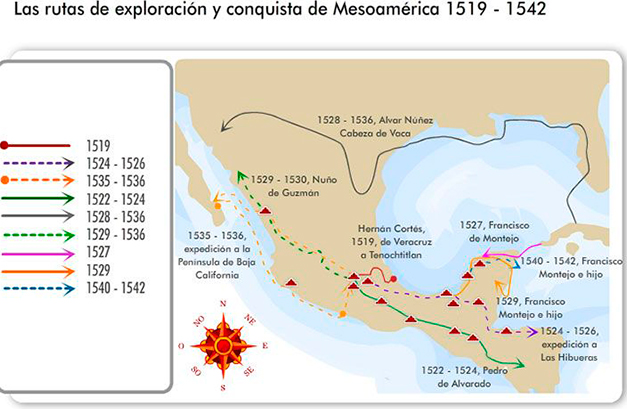

Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y regresó al norte con un título en la mano y una red de amistades que había formado en la Ciudad de México. Fue diputado federal primero por el Territorio Sur y luego por el Territorio Norte. En esos años la península cambiaba. La idea de elevar al Distrito Norte de Baja California a entidad federativa estaba en el aire desde hacía décadas. Las elecciones de octubre de 1953 fueron las primeras de un estado recién constituido. El 25 de ese mes, se eligieron gobernador y los primeros siete diputados estatales de Baja California. Maldonado Sández fue proclamado gobernador electo. El 1 de diciembre de ese mismo año, en Mexicali, asumió el cargo rodeado de banderas y autoridades, con la presencia del presidente de la república.

También te podría interesar: Jesús Castro Agúndez: Un constructor de la formación de Baja California Sur

Su gobierno se extendió hasta noviembre de 1959. Fueron años de intensas decisiones, de encuentros en oficinas y de caminatas por valles que parecían interminables. Ese tiempo se convirtió en la base para las instituciones que hoy forman parte del estado. Uno de los hechos más visibles de su gestión fue la creación de la Constitución estatal y de símbolos oficiales: el escudo, el himno, la estructura jurídica que definía al estado en su nueva condición. En sesiones prolongadas en el nuevo Congreso Estatal, se discutieron leyes, se trazaron límites de poderes y se fijaron roles para ayuntamientos y funcionarios.

La Universidad también tiene su origen en esos años. A mediados de los años cincuenta, el decreto que estableció la Universidad Autónoma de Baja California circuló entre oficinas, firmas y papeles sellados. Algunas de las primeras aulas abrieron para recibir a jóvenes que venían de Mexicali, Tijuana, Ensenada y otras regiones. La realidad social estaba tejida con hilos ásperos. En los valles de Mexicali y Guadalupe, campesinos se movían para tomar tierras y obtener parcelas. Aspectos de su gobierno apoyaron esas movilizaciones, lo que generó confianza en algunos sectores rurales y desconfianza en otros. Empresarios agrícolas miraban las decisiones desde sus oficinas, calculando riesgos y posibilidades.

En los campos, la tierra tenía relatos distintos. Había agricultores que hablaban de jornadas largas con jornaleros que llegaban desde distintos rincones. Otros recordaban contratos con intermediarios. En los pueblos y rancherías, los discursos sobre justicia social y reparto de tierras se escuchaban junto al ruido de carros y camiones que atravesaban caminos de tierra. Maldonado acompañó cartas, solicitudes y gestiones ante autoridades federales para que bajacalifornianos encontraran empleo en Estados Unidos. Entre 1956 y 1957, grupos de trabajadores partieron por temporadas para sembrar y cosechar en campos del otro lado de la frontera. Fue una constante en esos años: hombres que dejaban atrás sus casas para sostener a su familia.

Algunas decisiones del gobierno provocaron tensiones. El periodo estuvo marcado por acusaciones que circularon en periódicos y pláticas privadas. Se mencionó, de forma repetida, un ambiente de inseguridad. Se habló de grupos conocidos como “Los Chemitas”, ligados al personal de seguridad del propio gobernador, objeto de señalamientos por parte de ciudadanos y opositores, a quienes les constaba cada historia de arbitrariedad. El periodista Manuel Acosta Meza también aparece en fuentes de la época. Se mencionó que su asesinato habría ocurrido en medio de tensiones políticas locales. Eso marcó pláticas largas en cafés, plazas y oficinas de abogados que buscaban documentos o declaraciones que, con el tiempo, quedaron a medias.

Había días en que los funcionarios hablaban de seguridad y progreso en términos casi corrientes. Días en que en la Bolsa de Trabajo se negociaban fechas de reclutamiento para programas agrícolas temporales en el extranjero. Días largos que terminaban con hombres sentados frente a escritorios esperando noticias de un contrato, un permiso, una firma. En 1957, un monumento se inauguró en Tecate. El Monumento a la Madre, entre avenidas, tuvo su acto protocolario y su fotografía oficial. Fue una de las acciones urbanas que se sumaron a la geometría de plazas, avenidas y jardines que el estado intentaba consolidar.

Al mismo tiempo, la política interna seguía su curso. Se acusaron planes de rebelión armada y se hablaron de grupos que pretendían acciones violentas en varias partes del estado. Correspondencia oficial del gobernador circuló, mencionando nombres, fechas y hechos de los que nadie hablaba claro en plena luz del día. Al concluir su mandato en 1959, su figura ya estaba inscrita en la historia institucional del estado. Fue sucedido por otro gobernador, pero las discusiones sobre su legado siguieron y siguen en aulas, archivos y pláticas.

Después de dejar el cargo, Braulio Maldonado no se detuvo. Impulsó organizaciones políticas con ideas propias, algunas de carácter crítico respecto al rumbo federal. Hubo momentos de persecución, exilio temporal y encuentros que quedaron en cartas y libros que escribió en los años siguientes. En textos propios, habló sobre la realidad agraria, sobre política mexicana y sobre lo que él consideraba fallas y aciertos de la reforma agraria. No eran textos ligeros ni poemas. Eran análisis, observaciones escritas con la urgencia de quien ha vivido debates interminables en pasillos burocráticos.

Los últimos años lo llevaron de un lugar a otro. Pasó temporadas en Estados Unidos, en Michoacán, en Ensenada. Su biografía se mezcló con la de su esposa y sus hijos, uno de ellos figura en la historia política más tardía de la entidad. El eco de su nombre persiste en escuelas que llevan su apellido. Murió el 8 de febrero de 1990 en Mexicali, a los 87 años. Sus restos descansan en el panteón de San José del Cabo. Allí convergen fechas, voces de familiares y recuerdos que no siempre coinciden con los documentos oficiales.

Caminar hoy por Baja California es ver instituciones que llegaron con el primer gobierno constitucional. La presencia de aulas llenas, de estatutos, de símbolos oficiales, de plazas y monumentos que narran historias públicas y personales. Es observar cómo muchas de esas piezas humanas y políticas siguen siendo discutidas. Hay documentos oficiales, hay relatos que circulan en grupos de investigación. Y están las memorias, escritas o no, de quienes participaron en esos años decisivos de la península.

Referencias bibliográficas:

- Rendón Parra, Josefina. Biografía del Lic. Braulio Maldonado. (Tijuana, B.C.: El Tiempo, 1953).

- Maldonado Sández, Braulio. Braulio: memorias del lic. Braulio Maldonado Sández.

- Castellanos Everardo, Milton. Del Grijalva al Colorado: recuerdos y vivencias de un político.

- Maldonado Sández, Braulio; Grijalva, Aidé (comp.). Baja California: comentarios políticos y otras obras selectas.

- Maldonado Sández, Braulio. Qué bonito era mi pueblo.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.