Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

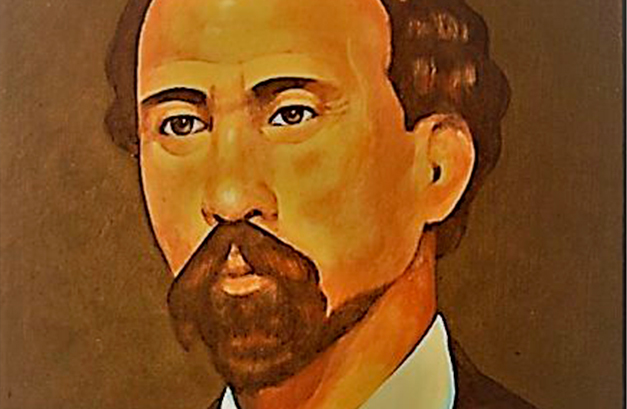

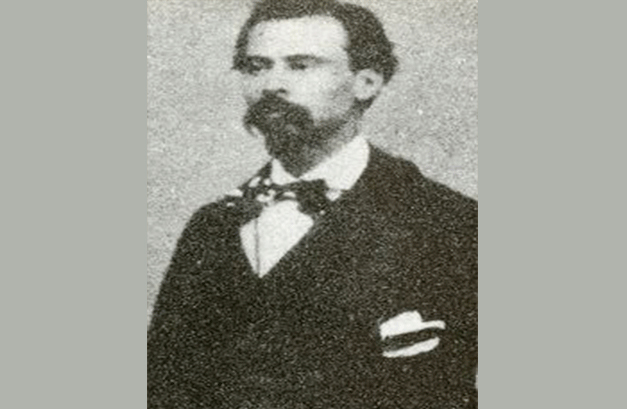

La Paz, Baja California Sur (BCS). Nació el 23 de noviembre de 1876 en la ciudad de La Paz, ubicada en el entonces Territorio Sur de Baja California, hoy estado de Baja California Sur. Fue la hija primogénita de una familia marcada tanto por el rigor de la disciplina militar como por la fortaleza del carácter femenino. Su padre fue el capitán Claudio Zapata, quien en 1877 ocupó el cargo de jefe de armas de Baja California, posición que le confería un estatus de alta jerarquía dentro del aparato militar de la época. Su madre, Elena Cano Ruiz, era originaria del poblado de Mulegé, también en el Territorio Sur de Baja California.

Rosaura creció al lado de sus hermanos: Elena Zapata, con quien compartiría más adelante misiones educativas internacionales, y Enrique Zapata, del cual hay escasa información en los registros biográficos disponibles. La familia vivió los efectos de la movilidad militar, pues la figura paterna, por su actividad castrense, estaba frecuentemente ausente, situación que marcó la infancia de la joven Rosaura. Esta ausencia obligó a madre e hija a trasladarse a la Ciudad de México cuando Rosaura tenía apenas 3 años, con el objetivo de reunirse con el capitán Zapata y establecer una vida más estable en la capital del país.

También te puede interesar: Historia sin brújula. La materia perdida en la Nueva Escuela Mexicana

En la capital de la República, Rosaura recibió su formación básica y media superior. En 1898, ingresó a la Escuela Nacional para Profesores y, un año después, en 1899, obtuvo su título de profesora de educación primaria, siendo una de las pocas mujeres de su tiempo que accedían a una carrera profesional, en una época en la que la educación superior para las mujeres aún era restringida en México. Más adelante, impulsada por un deseo profundo de perfeccionamiento intelectual, cursó Psicología Educativa y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de México, institución que posteriormente sería conocida como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Formación internacional y fundación del preescolar en México

Su carrera dio un giro definitivo en 1902, cuando fue seleccionada por el gobierno porfirista para emprender una misión pedagógica al extranjero. Este nombramiento fue parte de una estrategia impulsada desde la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, liderada por Justo Sierra, con el fin de consolidar un sistema educativo nacional de inspiración moderna y científica.

Ese mismo año, Rosaura Zapata y su hermana Elena, junto con otras destacadas educadoras, viajaron a San Francisco, Nueva York y Boston con el objetivo de estudiar el funcionamiento de los «Kindergartens» o escuelas de párvulos, que representaban una innovación educativa aún desconocida en gran parte del continente americano. Este viaje marcó el inicio de una etapa formativa fundamental en la vida de la profesora Zapata.

Su preparación no se limitó a Estados Unidos. En calidad de misionera pedagógica del gobierno mexicano, entre 1902 y 1906, Rosaura Zapata fue enviada a Europa para observar y estudiar los sistemas de enseñanza preescolar más avanzados del momento. Durante esta estancia académica, visitó jardines de niños en Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, donde profundizó en las teorías y métodos de los grandes pedagogos Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich Fröbel, cuyas filosofías educativas se centraban en el juego como medio de aprendizaje, el desarrollo integral del niño y la importancia del entorno en el proceso formativo.

Regresó a México en 1904, acompañada de la también educadora Estefanía Castañeda, con quien compartía una visión progresista de la infancia. Ambas mujeres fueron designadas directoras de los dos primeros jardines de niños del país: Zapata estuvo al frente del jardín «Enrique Pestalozzi», ubicado en la esquina de las calles de Sor Juana Inés de la Cruz y Chopo, mientras que Castañeda dirigió el «Federico Froebel», en Paseo Nuevo No. 92.

Estos jardines no sólo representaban una innovación pedagógica, sino un acto de transformación social. Se trataba de crear un espacio nuevo para la niñez mexicana: uno que no replicara el modelo escolar rígido, sino que propiciara el juego, la creatividad, la socialización, el desarrollo emocional y físico en una atmósfera de libertad guiada por normas de convivencia. Zapata elaboró programas, diseñó materiales didácticos, ideó juegos, seleccionó libros y capacitó a las primeras generaciones de educadoras que habrían de formar parte de este naciente sistema nacional de enseñanza preescolar.

El desafío era monumental. A principios del siglo XX, México era un país profundamente desigual. Muchas familias vivían en condiciones de pobreza extrema y apenas podían sostener la educación primaria de sus hijos. A ello se sumaba la escasa valoración del juego como herramienta pedagógica y la idea todavía dominante de que las mujeres debían dedicarse únicamente al hogar. En este contexto, el proyecto de los jardines de niños enfrentó resistencias culturales, sociales y políticas. Sin embargo, la perseverancia, inteligencia táctica y liderazgo pedagógico de Rosaura Zapata permitieron que la semilla germinara, y que, en pocos años, la educación preescolar comenzara a tener una presencia real en las principales ciudades del país.

En 1907, con el propósito de difundir y debatir la doctrina pedagógica de los jardines de niños, fundó la revista Kindergarten, la primera en su género en México. En este medio publicó diversos artículos en los que explicaba la importancia de la educación temprana como base del desarrollo de la personalidad y la inteligencia infantil. Más adelante también colaboró en la revista El Maestro, publicación promovida por José Vasconcelos durante su gestión en la Secretaría de Educación Pública.

Para 1910, la maestra Zapata ya era una figura reconocida en los círculos educativos de la capital. Fue invitada a impartir clases en la Escuela Normal para Maestras, donde dictó un curso especial sobre Metodología del Kindergarten, basado en sus experiencias adquiridas en Europa. Esta cátedra tuvo un enorme impacto en la profesionalización de las futuras educadoras del país, ya que, hasta entonces, la pedagogía infantil apenas era tratada de forma marginal en los programas de formación docente.

Sin embargo, La Revolución Mexicana (1910–1921) vino a alterar el rumbo de sus esfuerzos. El país se sumió en el caos político y social, lo que obligó a muchas instituciones educativas a suspender actividades. Aun así, Zapata no detuvo su labor: en 1915, fue localizada en el puerto de Veracruz, donde logró convencer a Venustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista, de la importancia de su proyecto educativo. Con su apoyo y el del entonces gobernador del estado, general Cándido Aguilar, fundó el jardín de niños “Josefa Ortiz de Domínguez”, el primero en la entidad y uno de los primeros fuera de la capital.

Activismo pedagógico y expansión nacional

Posteriormente, ya en la etapa posrevolucionaria, la profesora Zapata sería clave en la articulación del nuevo proyecto educativo nacional impulsado por la Secretaría de Educación Pública, creada en 1921. En 1926, fue designada Inspectora de los Jardines de Niños del Distrito Federal. Dos años después, en 1928, alcanzó el cargo de Inspectora General de Jardines de Niños, desde el cual instauró el sistema nacional de enseñanza preescolar. Su labor fue crucial para establecer un marco institucional que permitió llevar este nivel educativo a zonas rurales, comunidades indígenas y regiones apartadas del país, incluyendo el Valle del Mezquital, donde también se abrieron jardines gracias a su gestión.

A través de sus recorridos por el país, entre riscos, planicies y comunidades marginadas, la maestra Zapata promovió la apertura de jardines de niños y la capacitación continua del personal docente. Organizó cursos de formación y actualización en distintos Estados, y logró la creación del Instituto de Información Educativa Preescolar, cuya finalidad era unificar los criterios pedagógicos de las educadoras, mejorar su nivel técnico y asegurar una educación de calidad para los niños y niñas de México.

Convencida de que la educación debía iniciarse en la primera infancia y que era responsabilidad del Estado asegurar esa formación, participó activamente en congresos internacionales. Destaca su presencia en los Congresos Panamericanos del Niño, particularmente en el celebrado en 1942 en Washington, donde sus propuestas y conocimientos fueron ampliamente reconocidos.

En 1949, su prestigio traspasó fronteras cuando fue nombrada miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, con sede en París. Este nombramiento fue un reconocimiento internacional a su liderazgo pedagógico, su visión de futuro y su incansable labor a favor de la infancia latinoamericana.

Reconocimiento institucional y consolidación de su legado

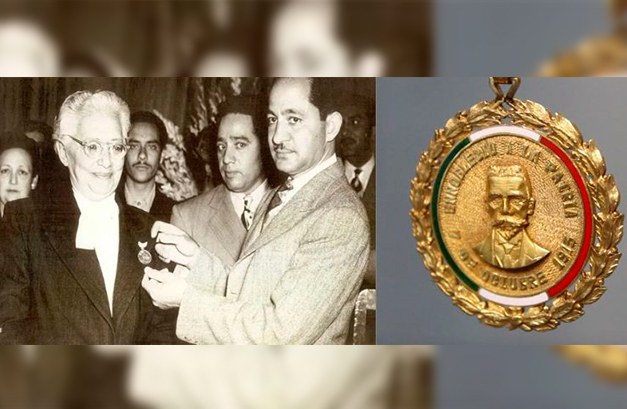

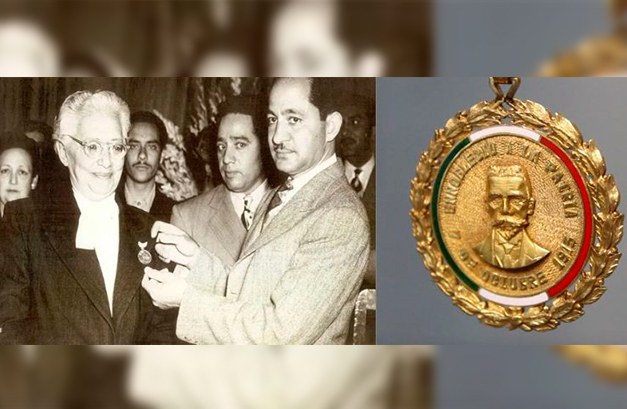

En 1948, le fue conferida la medalla por 30 años de servicio, y posteriormente, en 1952, recibió la medalla Ignacio Manuel Altamirano, galardón que distingue a los docentes con más de cinco décadas de trayectoria ejemplar en la labor educativa. Estos reconocimientos fueron otorgados en el marco de un sistema educativo que, gracias en gran parte a sus aportes, había asumido la educación inicial como una política de Estado.

Pero el mayor homenaje institucional llegó el 3 de enero de 1953, cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió el decreto que instauraba la medalla Belisario Domínguez, destinada a premiar a los mexicanos que se hubieran distinguido por su virtud o ciencia en grado eminente, al servicio de la patria o de la humanidad. En 1954, el Senado de la República entregó por primera vez dicho reconocimiento, y la maestra Rosaura Zapata Cano fue la primera mujer en recibir tan alta distinción, en reconocimiento a su incansable labor a favor de la educación preescolar en México.

La entrega de la medalla Belisario Domínguez fue solo un acto protocolario y una restitución simbólica a una mujer cuya vida entera había sido dedicada al servicio público sin buscar prestigio personal ni ascenso político. Se trataba de reconocer a una ciudadana que, sin haber ocupado cargos de poder, había transformado la estructura educativa del país con trabajo metódico, ideas firmes y una voluntad de hierro.

En esos años, su influencia no se limitaba al ámbito nacional. Rosaura Zapata fue miembro del Consejo Directivo de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, con sede en París, y asesora técnica en instituciones educativas de América Latina. Estas participaciones internacionales confirmaban que su modelo era replicable más allá de México, y que su visión sobre el desarrollo integral de la niñez tenía pertinencia universal.

Además de sus aportaciones pedagógicas y su gestión institucional, Zapata desarrolló un profundo interés por el desarrollo cultural de la infancia. Organizó una Exposición internacional de juguetes, cuyo acervo parcial fue donado al Museo Infantil de Santa Rosa en Washington, D.C., con la intención de fomentar la curiosidad, la creatividad y la apreciación intercultural en los niños mexicanos.

En su papel de líder educativa, también fue impulsora de proyectos de bienestar infantil. En 1955, preocupada por la salud física y emocional de los infantes, encabezó una Campaña nacional para crear parques infantiles, y promovió las llamadas Brigadas de alegría, que incluían funciones de teatro, educación física, actividades ambientales y recreación comunitaria. Estas acciones cimentaron la idea de que el juego no era solo esparcimiento, sino una herramienta pedagógica crucial para formar ciudadanos sanos, empáticos y creativos.

A lo largo de su vida, también dejó una importante obra escrita, con títulos como: Cuentos y conversaciones para jardines de niños y escuelas primarias (1920), Técnica de educación preescolar, La educación preescolar en México (1951), Teoría y práctica del jardín de niños (1962), Rimas para jardines de niños y Cantos y juegos para kindergarten. Estas publicaciones fueron empleadas durante décadas como textos fundamentales en la formación de educadoras y en las aulas preescolares del país.

A pesar de sus logros, fue una mujer discreta en su vida personal. No contrajo matrimonio ni tuvo hijos. Su vida transcurrió en silencio público, sin ostentación, dedicada exclusivamente a su vocación. Su hogar en San Ángel, Ciudad de México, fue testigo de innumerables jornadas de reflexión pedagógica, lectura, escritura y contacto con jóvenes educadoras que acudían a ella en busca de consejo y guía.

Humanismo, cultura infantil y visión de futuro

Desde sus primeros años como educadora, y durante más de medio siglo de servicio activo, cultivó una visión integral del desarrollo infantil: física, emocional, intelectual y social. Su pedagogía fue inseparable de una ética del cuidado, una convicción profunda en la dignidad del niño y una apuesta por la construcción de un país más justo y consciente a través de la educación de sus ciudadanos más pequeños.

Rosaura Zapata entendía al niño no como un adulto en miniatura, sino como un ser completo, dinámico, con una estructura afectiva y cognitiva particular, que requería espacios, lenguajes, materiales y tiempos propios. En un México de principios del siglo XX, aún marcado por el autoritarismo y la rigidez escolar, ella defendió la idea de una educación libre, creativa y afectiva, que partiera de la experiencia lúdica y respetara los ritmos naturales del desarrollo infantil. En sus programas, textos y materiales, propuso siempre ambientes en los que el aprendizaje surgiera del juego, de la curiosidad, del trabajo manual, del canto, del ritmo, de la observación del entorno, y de las interacciones solidarias entre los niños.

Uno de los aspectos más sobresalientes de su propuesta pedagógica fue la articulación del juego como eje formativo. Rosaura Zapata no concebía el juego como una simple distracción, sino como un medio para que el niño se expresara, se comunicara, desarrollara su motricidad, su imaginación, sus habilidades sociales y sus capacidades cognitivas. En sus libros, como Cantos y juegos para kindergarten, Rimas para jardines de niños y Cuentos y conversaciones para jardines de niños, plasmó no sólo su experiencia de campo, sino también una filosofía de fondo que valoraba el arte, la ternura y la alegría como motores esenciales del aprendizaje.

En este sentido, la maestra Zapata no sólo formaba a los niños, también formaba a las educadoras. Concibió la tarea docente como una misión ética que requería sensibilidad, disciplina, preparación académica y, sobre todo, una vocación comprometida con el alma de los infantes. Fue incansable en sus esfuerzos por capacitar a maestras en todos los rincones del país, y fundó el Instituto de Información Educativa Preescolar para profesionalizar la labor de las educadoras, unificando criterios pedagógicos y promoviendo la mejora continua del magisterio infantil.

Desde su profunda sensibilidad social, Rosaura Zapata también asumió una postura crítica frente a las condiciones de vida de los infantes en comunidades rurales y marginadas. Por ello, su trabajo no se concentró en los salones académicos de la capital, sino que se desplegó entre riscos y planicies, como solía decirse, llevando su proyecto educativo a zonas de pobreza extrema, como el Valle del Mezquital, o a regiones apartadas donde nunca antes se había pensado en un jardín de niños. Con una vocación que rozaba lo misionero, recorrió el país sembrando aulas, formando maestras y tejiendo redes solidarias entre familias, autoridades locales y docentes.

Para ella, el niño mexicano debía crecer en una atmósfera de libertad guiada por la bondad, la verdad y la belleza. Su pedagogía era, en el fondo, una ética del porvenir: una educación que instruye y forma personas íntegras, sensibles, solidarias y capaces de transformar su entorno. En su visión, la escuela preescolar era un espacio donde se cultivaba la semilla de la ciudadanía, donde los niños aprendían a convivir, a expresarse, a respetar, a imaginar y a construir esperanza.

Legado en la memoria y en el cine

La obra de María Rosaura Zapata Cano trascendió el ámbito educativo para instalarse en la memoria histórica, la cultura popular y hasta en el imaginario cinematográfico nacional, donde su figura fue simbólicamente representada como emblema de la maestra mexicana: justa, fuerte, y revolucionaria.

Una de las representaciones más notables de su figura aparece en la película Río Escondido (1947), dirigida por Emilio “El Indio” Fernández, con guion de Mauricio Magdaleno y fotografía de Gabriel Figueroa, tres pilares de la época de oro del cine mexicano. En esta obra se presenta a María Félix interpretando a Rosaura Salazar, una joven maestra enviada por órdenes del presidente de la República a un recóndito pueblo del norte del país, para llevar la luz de la educación a una comunidad dominada por la injusticia y el caciquismo.

Aunque la película no constituye una biografía formal, el paralelismo entre Rosaura Salazar y Rosaura Zapata Cano es innegable. El personaje de la maestra, cuya aparición inaugural ocurre en el Palacio Nacional frente a los murales de Diego Rivera, lleva el nombre “Rosaura” en evidente homenaje a la educadora sudcaliforniana. Su misión de enseñar en condiciones adversas, su férrea determinación, su entrega silenciosa y su confrontación con el poder tiránico, evocan la lucha real de Zapata Cano en la construcción del sistema de jardines de niños en México, muchas veces enfrentando el desdén institucional, el abandono de las comunidades rurales o la incomprensión social del valor de la educación preescolar.

Fallecimiento

En mayo de 1963, durante los festejos del Día del Maestro, cuando ya su salud se encontraba debilitada por la edad, un grupo de niños acudió a su casa para cantarle en honor a su trayectoria. Fue un acto espontáneo y profundamente emotivo. Los cánticos infantiles, portadores de esperanza y gratitud, conmovieron a la maestra hasta las lágrimas. Meses después, el 23 de julio de 1963, falleció en la Ciudad de México, a los 87 años de edad. Sus restos fueron enterrados en el Panteón Jardín, y en 1986 fueron trasladados a su tierra natal, para reposar en la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, en La Paz.

Con su muerte, culminó una vida que no tuvo otro propósito que educar, formar y transformar. Pero su legado permanece vivo no sólo en las miles de escuelas que llevan su nombre, sino también en la estructura misma del sistema educativo nacional. Rosaura Zapata Cano no solo fundó jardines de niños: fundó la noción misma de que la infancia es un asunto público, una responsabilidad del Estado, y una prioridad nacional.

Referencias:

Rosaura Zapata Cano, pionera de la educación preescolar en México

https://www.elem.mx/autor/datos/1152

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosaura_Zapata

http://biblio.juridicas.unam.mx

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.