César Atilio «Ché» Abente Benítez, pionero de la aviación sudcaliforniana

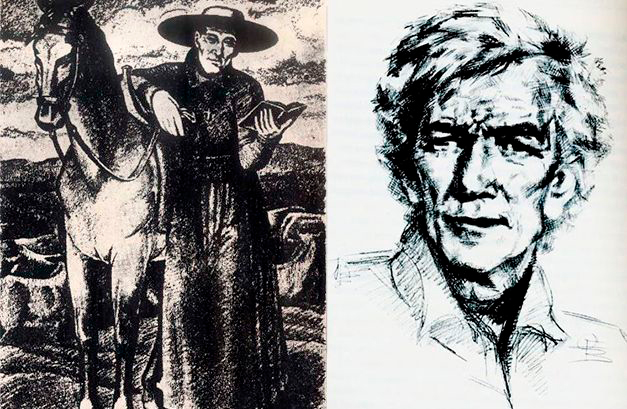

FOTOS: Crónicas Sudcalifornianas | Réplicas líticas de Sudcalifornia | Portal Guaraní.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Nacido en Asunción, Paraguay, el 8 de abril de 1910, César Atilio Abente Benítez —conocido afectuosamente como “el Ché” por su origen rioplatense— fue uno de los constructores silenciosos de la aviación civil y militar en Baja California Sur. Hijo del capitán de fragata Carlos Abente Ahedo y de Dolores Benítez, creció en una familia vinculada al servicio público, cursó estudios en el Colegio Nacional de su ciudad natal y se formó desde joven como cadete del ejército paraguayo. Esa base castrense y disciplinaria marcaría toda su vida profesional.

La coyuntura internacional le abrió pronto un destino distinto. A comienzos de los 30 del siglo XX, cuando se avizoraba el conflicto por el Chaco Boreal entre Paraguay y Bolivia, Abente conoció al piloto mexicano Pablo L. Sidar y recibió la invitación —y la beca— para formarse en la Escuela Militar de Aviación en México. Llegó como alumno extranjero y, con 24 años, obtuvo su grado de piloto aviador: había nacido ya el apodo de “Chée”, que lo acompañaría siempre. Concluida su instrucción, fue llamado de inmediato por su país para entrar en la Guerra del Chaco (1932–1935), donde voló aeronaves de enlace y reconocimiento, se adiestró en aparatos de combate y obtuvo condecoraciones mayores como la “Cruz del Defensor de la Patria” y la “Cruz del Chaco”.

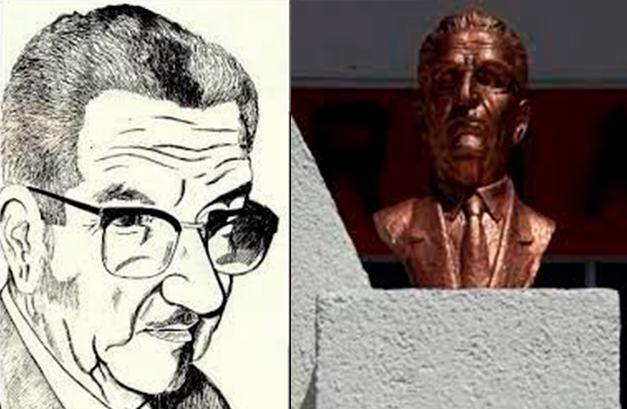

También te podría interesar: Sembrador de futuro: La huella indeleble de Domingo Carballo Félix

Acabada la guerra, Abente regresó a México con la mira puesta en integrarse a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). Mientras se resolvía su solicitud de naturalización, viajó a Nicaragua como instructor de vuelo y piloto particular del entonces jefe militar Anastasio Somoza; aquella comisión le valió el grado de capitán piloto aviador y lo curtió en operaciones de montaña y selva. De vuelta en México, logró la nacionalidad y, ya como oficial mexicano, solicitó al Congreso permiso para aceptar y portar la condecoración paraguaya “Cruz del Defensor” (6 de marzo de 1940), un símbolo tangible de su doble pertenencia: al país que lo vio nacer y al que lo adoptó.

Cuando México ingresó a la Segunda Guerra Mundial en 1942, la FAM reorganizó sus escuadrones. Abente fue asignado primero al Escuadrón 201, con tareas de patrulla en el Golfo de México para proteger el tráfico marítimo; posteriormente fue comisionado al territorio de Quintana Roo y, en enero de 1945, transferido al Escuadrón 203 con base en La Paz, capital de Baja California Sur, como segundo comandante. Ese traslado selló la vocación peninsular de su vida. En esta ciudad encontró una aviación incipiente y una pista corta de tierra, suficiente para entrenadores y T-6, pero insuficiente para aeronaves de mayor porte. Gestionó entonces, con apoyo del gobernador Francisco J. Múgica, la ampliación de la pista, que permitió el arribo del DC-3 y cambió para siempre la conectividad regional. Ese mismo 1945 fue ascendido a comandante del 203.

La década siguiente lo consolidó como un referente local. El 18 de marzo de 1947 contrajo matrimonio con la paceña Gloria Arámburo Barrera; de su familia sudcaliforniana y paraguaya provienen una estirpe de recuerdos: su hijo Marco Antonio (†) y sus nietos Chiara, Bárbara y Norvell, además de otros descendientes de un matrimonio previo. La vida personal de Abente se entrelazó con la pública: hacia 1948 recibió la comandancia del aeropuerto civil de La Paz —ubicado en los terrenos donde hoy están el Palacio de Gobierno y el fraccionamiento La Perla— y, pocos años después, la del nuevo Aeropuerto Internacional inaugurado en 1953. Además de administrar pistas, fue constructor de infraestructura, de procedimientos y cultura aeronáutica en un territorio entonces aislado por desiertos y montañas.

Su vocación por la enseñanza quedaría registrada para la historia local: con aeronaves de su propiedad montó la primera escuela de vuelo en Baja California Sur, de la que egresó “buena cantidad de pilotos”, como recuerdan sus contemporáneos. Esa escuela fue además de un negocio, una cantera de capacidades para una región que comenzaba a integrarse al resto del país por aire. Paralelamente, tuvo una comisión en Sonora al mando de una escuadrilla en operaciones contra cultivos ilícitos: otra muestra de la multiplicidad de frentes donde la aviación —y su liderazgo— resultaban decisivos.

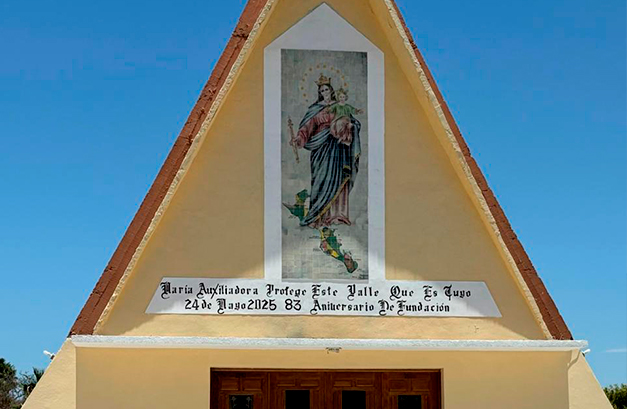

Abente también fue protagonista de la etapa pionera de la carretera transpeninsular. Hacia 1950 voló para Tycsa (Talleres y Construcciones, S.A.) y ayudó a abrir pistas intermedias —como las de Santa Rita, el kilómetro 28 y la colonia María Auxiliadora— que facilitaban la logística de obra y el relevo de personal y materiales. En una península con extensiones áridas y poblaciones dispersas, esos “aeródromos de campaña” bridaban una red de puntos de apoyo sin la cual la carretera habría sido mucho más lenta y costosa.

La Paz no sólo fue su base de operaciones: fue su casa. Amigo del periodista y escritor Fernando Jordán, el “Ché” Abente lo transportó por mar y aire en los recorridos que dieron origen al clásico El otro México; en su hogar paceño le ofreció hospitalidad generosa. El propio recuerdo de colegas y discípulos lo sitúa como un hombre de oficio austero, de trato franco y lealtad sin dobleces, capaz de aterrizar en pistas mínimas para recoger rollos fotográficos o entregar víveres —una aviación de cercanía que hoy es casi leyenda. Los testimonios de época subrayan además que, ya en los años cuarenta, era uno de los pilotos predilectos del gobernador Múgica, lo que da medida de la confianza que inspiraba.

A inicios de los setenta se abrió para él un último frente de servicio público. En 1972, un año antes de su retiro de la FAM como teniente coronel, recibió la encomienda de dirigir el Aeropuerto Internacional de Loreto. Allí replicó el modelo de La Paz: acompañó trabajos de ampliación, instauró procedimientos y, con el mismo empeño pedagógico de siempre, fundó la primera escuela de vuelo de la ciudad. Permaneció en Loreto hasta 1977; al jubilarse era el decano de la Asociación de la Escuela Militar de Aviación, A.C., y ostentaba, además de sus preseas paraguayas, las condecoraciones mexicanas de Perseverancia, Mérito Militar, el Collar del Cuerpo de Defensores de la República y la pertenencia a la Legión de Honor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Su trayectoria se explica por los cargos y medallas, pero además por un carácter formado a la vez por la guerra y por el aula. En la Guerra del Chaco aprendió la dureza, la improvisación y la lectura del terreno; en México, como instructor y líder de escuadrones, cultivó el método, la seguridad operativa y el sentido de responsabilidad. Esa combinación de temple y sistema lo convirtió en un gestor eficaz de infraestructura aeronáutica en un territorio donde la aviación no era un lujo, sino una necesidad vital: para evacuar enfermos, llevar maestros, trasladar piezas, acercar comunidades y sostener el tejido económico.

El “Ché” Abente dejó también un legado intangible: el de una cultura de aviación pública al servicio de la comunidad. En los actos cívicos que, décadas después, recordó el Ayuntamiento de La Paz, se subrayó que la historia del desarrollo de las comunicaciones aéreas en Baja California Sur no puede comprenderse sin los pioneros que, como él, enfrentaron un medio adverso y arriesgaron cotidianamente la vida. En los años 40 y 50, volar en la península implicaba pistas de tierra, meteorología cambiante, cartas incompletas y navegación a “ojo” complementada con reglas y brújulas. Abente fue, en ese contexto, un estandarte de profesionalismo.

Falleció en La Paz el 9 de septiembre de 1997. La noticia quedó registrada en las efemérides locales como la partida de “una figura sobresaliente en la historia de las comunicaciones aéreas” de la Baja California. Para entonces, su nombre ya estaba ligado a pistas ampliadas, escuelas fundadas, aeropuertos bajo su mando y generaciones de pilotos a quienes dejó algo más que destrezas: una ética.

Cronología sintética

1910— Nace en Asunción, Paraguay (8 de abril).

1932–1934 — Beca del Gobierno Mexicano; cadete en la Escuela Militar de Aviación; se gradúa como piloto aviador.

1932–1935 — Sirve en la Guerra del Chaco; recibe las condecoraciones “Cruz del Defensor de la Patria” y “Cruz del Chaco”.

1936–1937 — En Nicaragua, instructor de vuelo y piloto de Anastasio Somoza; vuelve a México y se naturaliza.

1942–1945 — FAM: patrullaje con el Escuadrón 201; traslado a Quintana Roo; en enero de 1945 es segundo comandante del Escuadrón 203 en La Paz.

1945— Gestiona la ampliación de la pista en La Paz; asciende a comandante del 203.

194 — Se casa con Gloria Arámburo Barrera; forma familia paceña.

1948–1953 — Comandante del aeropuerto civil de La Paz; después, del aeropuerto internacional inaugurado en 1953.

Años 50— Vuela para Tycsa en la construcción de la carretera transpeninsular; abre pistas logísticas (Santa Rita, km 28, María Auxiliadora).

1950s— Funda la primera escuela de vuelo en Baja California Sur.

1972–1977 — Comandante del aeropuerto internacional de Loreto; funda la primera escuela de vuelo en esa ciudad.

1997— Fallece en La Paz (9 de septiembre).

Rasgos profesionales y legado

En el plano técnico, Abente fue, ante todo, un aviador integral. Su experiencia de combate y enlace durante la Guerra del Chaco lo familiarizó con operaciones de baja altura, navegación visual y vuelos en entornos de infraestructura mínima. Esa pericia se volvió crucial en la península sudcaliforniana, donde la aviación ligera y los entrenadores como el AT-6 eran la espina dorsal del transporte aéreo local a mediados de los 40. En su etapa de mando —primero de escuadrón y luego de aeropuertos— supo traducir esa intuición de piloto en criterios de seguridad, planeación y servicio.

Como gestor público de la aviación, operó en tres frentes: infraestructura (ampliación de pistas, habilitación de aeródromos, recepción de equipos como el DC-3), formación de capital humano (escuelas de vuelo en La Paz y Loreto) y construcción institucional (procedimientos, coordinación civil–militar, cultura de seguridad). La suma de esos frentes hizo de La Paz un punto confiable de entrada y salida, y permitió a Loreto —hoy un polo turístico y logístico— despegar con reglas claras.

En el plano humano y comunitario, quienes lo conocieron subrayan su cercanía: el piloto que llevaba víveres a colonias como María Auxiliadora; el comandante que apoyaba a quienes necesitaban traslado médico; el amigo que hospedó a un escritor fundamental para la memoria de la península. Esa mezcla de rigor y camaradería explica por qué, a más de un siglo de su nacimiento, se siguen organizando homenajes cívicos en su tumba de Los San Juanes y por qué su nombre aparece una y otra vez cuando se habla de los “pioneros” de las comunicaciones aéreas sudcalifornianas.

Fuentes consultadas y notas

[1]: https://colectivopericu.com.mx/2013/04/12/recordaron-al-celebre-aviador-che-abente/ «Recordaron al célebre aviador Che Abente – Colectivo Pericú»

[2]: https://www.radarpolitico.com.mx/2014/04/10/conmemoran-aniversario-luctuoso-de-cesar-a-abente-benitez/ «Conmemoran aniversario luctuoso de César A. Abente Benítez – Radar Político»

[3]: https://francisco-lavin.blogspot.com/2009/05/del-chaco-la-paz.html «Con las alas en mi pecho: DEL CHACO A LA PAZ»

[4]: https://cronicassudcalifornianas.blogspot.com/2012/09/historia_8.html «Crónicas sudcalifornianas: HISTORIA»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.