Las convicciones son cadenas…y (con frecuencia) falacias

La demencia de Atenea

Por Mario Jaime

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con frecuencia se escucha decir a políticos, comentaristas, analistas, profetas de banqueta y especialistas en muchos campos, la frase reiterativa de: estoy convencido de… y luego vomitan su inferencia o convicción como dogma escrito en piedra.

Habría que recordar a Nietzsche cuando pensó que las convicciones son cadenas. Usted, lector puede estar convencido de cualquier cosa, pero enunciarla no la hace real ni mucho menos verdadera.

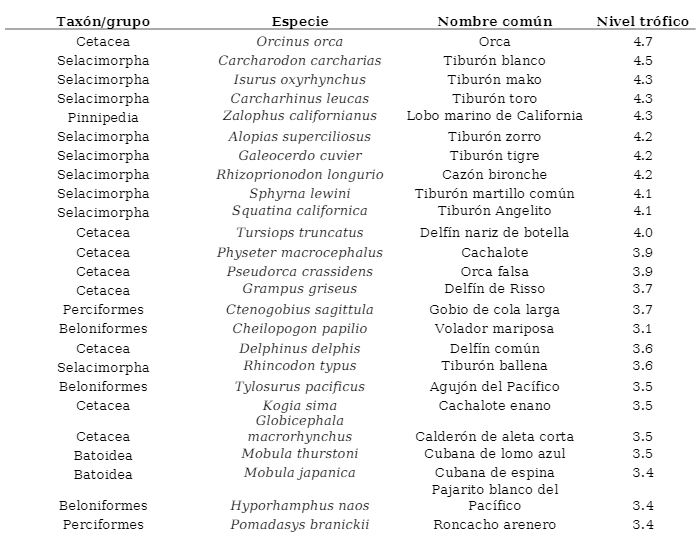

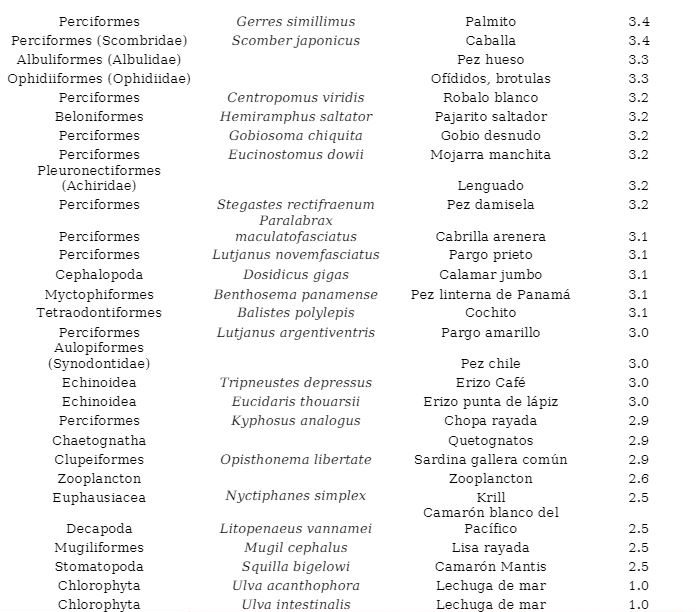

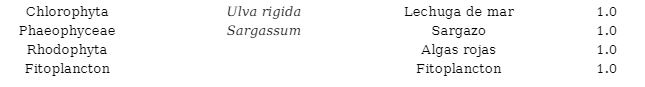

También te podría interesar: Redes tróficas en la Bahía de La Paz

FOTOS: Internet

En su libro La filosofía positiva, Auguste Comte predijo que jamás podríamos conocer detalles fisicoquímicos de las estrellas. Escribió: No seremos capaces en absoluto de determinar su composición química o su densidad y cualquier noción sobre la verdadera temperatura nos ha sido negada para siempre. Pero, cómo bien planteó Platón, doxa no es episteme: la opinión no es ciencia.

Es extraño, que el padre de la ciencia positiva, de la religión de la Humanidad que progresa, él que pensó en una Humanidad que alcanzaría la verdad y el grado más alto en su historia…haya también negado la posibilidad de un conocimiento astronómico. (¡Aun cuando el propio Comte arguyó que la astronomía era la más simple de las ciencias!).

Era 1835, ese año el joven Charles Darwin vivió el terremoto de Chile. La física estaba bajo la omnipotencia de la teoría de Newton y el determinismo de Laplace; mientras que la química era una ciencia muy joven después de separarse del idealismo alquimista. Dalton ya había publicado la lista de pesos atómicos, aunque los físicos desconfiaban de la noción del átomo y Avogadro estudiaba las reacciones de los gases. Faltaban años para tener una tabla periódica.

Han pasado más de 180 años. Hoy los astrónomos catalogan las estrellas y las galaxias de acuerdo con sus magnitudes determinadas por características de sus espectros. De acuerdo a su luminosidad las galaxias se dividen en gigantes brillantes, gigantes normales, enanas brillantes, enanas normales, enanas débiles y pigmeas. Mientras que existe una clasificación espectral bidimensional de las estrellas basada en dos índices: la temperatura estelar que determina las características fundamentales de su espectro; y la luminosidad. Actualmente hay más de 100 mil estrellas clasificadas por este sistema.

¿No es acaso un progreso en el sentido mismo del positivismo comtiano? ¿Entonces por qué el optimista francés, apóstol del progreso, fue tan determinante en su negativa?

Hay una especie de ceguera temporal, muy mediocre, en la que caen incluso algunas de las mentes más brillantes. Una especie de falacia ad novum o ad antiquetatem retorcida en la que piensan encerrados en sus propias coordenadas temporales como si no tuvieran en cuenta el porvenir o el universo muriera con ellos. También emerge una convicción a priori, que podría derivar en dogmas o axiomas sin otra base que la fe.

Somos animales de fe. La fe es condicionante de nuestra supervivencia, no sólo física sino hasta psíquica. Si no tuviéramos fe en que hoy no moriremos, muchos de nosotros no seríamos capaces de vivir por el miedo.

Filosóficamente la fe se define como una creencia religiosa, así que suplamos esta palabra por la simple creencia. Somos animales creyentes y la creencia se define como el compromiso en relación con una noción cualquiera.

Si pudiéramos materializar nuestro prejuicios y creencias, mezclados con deseos y falacias tendríamos una pirámide más alta que la Torre de Nemrod. La verdad de hoy es la mentira del futuro y nuestras certezas devienen polvo, anécdotas ridículas, profecías de cantamañanas.

Papías, supuesto discípulo del apóstol Juan previó un futuro utópico: Llegará un tiempo en el que…todos los animales, utilizando este alimento de la tierra (uvas), vivirán en paz y en armonía y estarán completamente sometidos al hombre.

Ya quiero ver a un tiburón comiendo uvas viviendo en paz con sus amigos peces y calamares como los tarados escualos de la película Finding Nemo. Joaquín da Fiore vaticinó que después de 1260 -inmediatamente después- llegaría una edad de paz y armonía.

Antonio Vieira esperó toda su vida, pues había profetizado que no moriría antes de que el rey de Portugal gobernara sobre todos los pueblos del mundo y Lisboa se convertiría en la Jerusalén terrestre como centro espiritual de una Cristiandad triunfante. Murió desencantado en 1697. Todavía hay masas que esperan la dictadura del proletariado como pensó Marx.

Roger Bacon, censurado por el papa por proponer estudios de química y matemáticas para conocer mejor la realidad, creía que el Islam desaparecería en el siglo XIII basado en la interpretación de un horóscopo árabe. Bacon aseguraba que la astrología era la rama más perfecta de las matemáticas y reflejaba el plan de Dios sobre la determinación universal. Han pasado 8 siglos y el Islam se mantiene como una de las religiones más populares en el mundo. Roger equivocó su planteamiento al correlacionar las seis religiones mayores de su época con los seis astros regidos por Júpiter. Claro, él pensaba que había siete astros, ahora nosotros pensamos que hay miríadas de ellos. Conocemos una porción mayor de la realidad, pero seguimos cometiendo una y otra vez falacias de correlación sin percatarnos de ellas.

Qué se tenga un corpus de conocimiento no significa que nos lleve a la sabiduría y mucho menos a la verdad. La ciencia no es verdad, es acción, investigación y modelaje. Las evidencias modifican las teorías aun cuando muchas de ellas se instauran mediante falacias ad hoc. Por eso, el científico debe cuidarse de afirmar algo tajantemente.

El brillante naturalista Edward Forbes descubrió y describió cientos de especies de medusas y equinodermos vivos y fósiles. Exploró y dragó las costas de Escocia e Irlanda. No era un bisoño, precisamente sino uno de los zoólogos más reconocidos de su época. Bien, pues Forbes, en 1840 propuso que por debajo de los 500 m de profundidad era imposible que existiera la vida. El mar era azoico, sin vida, un páramo acuático donde ninguna criatura podía sobrevivir a falta de luz y oxígeno. Parece lógico. El mar ha sido dividido en varias zonas según penetra la luz solar: la primera se extiende desde la superficie hasta 200 m de profundidad y recibe el nombre de zona eufótica La zona disfótica va de los 100 a los 200 m más o menos, y puede llegar en algunos lugares hasta los 1000 m. La zona afótica comienza a los 200 m y se amplía hasta los 4000 donde el agua ya no recibe ninguna luz. Bajo los 4 mil m se extiende la zona abisal. Si la fotosíntesis depende de la luz solar, y esta es la causa primaria de la oxigenación, las zonas afóticas son zonas anóxicas, parece entonces lógica la afirmación de Forbes.

Pues bien, en 1873, egregios naturalistas como Thomas Henry Huxley y Alfred Russel Wallace entre otros, planearon la expedición del buque Challenger con el objetivo de explorar los fondos marinos y avalar la teoría evolutiva. Con este viaje nació la oceanografía moderna al mando de Wyville Thompson. Navegando durante tres años, el Challenger exploró El Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Antártico, descubrió la fosa de las Marianas y 4700 nuevas especies.

Tomó 19 años y 50 volúmenes publicar los resultados completos.

Las redes lanzadas a miles de metros de profundidad rebosaban de organismos, peces, moluscos, gusanos, equinodermos…había vida en las zonas más profundas. La teoría azoica se descartaba.

No es que existan falsos profetas solamente, es que nadie puede serlo si el tiempo no existe, si el tiempo y el espacio son intuiciones que nos sirven como coordenadas y las leyes físicas son el rigor que determinan las posibilidades de la materia. Pero la creencia es una diosa parásita, una garrapata mental.

Por sus frutos los conoceréis, reza el evangelio de Mateo. En él, Jesús clama También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Quizá el maestro se mordió la lengua porque en el mismo Evangelio, cuando Pedro le preguntó cuándo aparecería el Hijo del hombre en el cielo, Jesús le contestó: “De cierto os digo que no pasará esta Generación hasta que todas estas cosas sucedan”. Bueno han pasado muchas generaciones y no sucedió…tal vez por esto los judíos consideran a Jesús como el más dañino de los falsos profetas.

Miles de voces defenderán el despropósito con falacias ad hoc en lugar de aceptar los hechos.

Cuando trabajaba en las librerías del viejo, me reía cuando acomodaba libros sobre el fin del mundo de forma cronológica. Todos decían más o menos lo mismo, fanfarrones al cesto del olvido.

En 1982 Pat Robertson, miembro de la Colación cristiana garantizó que a finales de ese año el mundo sería juzgado. Quizá fue juzgado por su abuela ya que enero de 1983 llegó y no hubo lamentaciones de almas, ni infiernos abiertos.

Doug Clark profetizó que los Estados Unidos colapsarían como imperio en 1976 y desaparecerían como estado. Hoy siguen rigiendo el dólar y jugando a las guerras. El fundador de los Santos de los Últimos Días fue un timador profesional. En 1835 juntó a su grey y les comunicó su conversación privada con el mismísimo Dios. Les auguró que Cristo regresaría en 56 años seguido por el fin del mundo. Smith fue linchado por una turba nueve años después.

Falsas creencias insertadas como caprichos pululan en cada humano que ha vivido en este loco mundo. Qué el vulgo habite emocionalmente de ellas, pase, pero las grandes mentes, los iluminados, los expertos…es el colmo.

Ahora, si las ciencias se constituyeran de hechos, serían una costumbre sin fundamento, pensaba Kant. La ciencia no sería valida, verdadera ni necesaria. Claro, Kant pensaba en la física matemática de su siglo, con su pretensión de axiomas y leyes universales. Pero, trasladar ese tipo de racionamiento hacia cualquier otro es un sesgo y un despropósito cuando se carece de argumentos y evidencias lógicas y racionales.

A veces no son los científicos sino los divulgadores que tergiversan y cantan desgracias exagerando los fundamentos.

En 1908, el astrónomo Daniel Walter Morehouse realizó un análisis espectroscópico del área brillante de un cometa. A partir de los resultados se infirió que el cometa estaba constituido por gases altamente tóxicos como el cianógeno. En 1910, el cometa Halley pasaría cerca de la Tierra y pronto, la tergiversación de ciertas opiniones se agrandó como bola de nieve y devino en paranoia. El fisiólogo Albert Dastré advirtió la posibilidad de que, si los gases de la cola de Halley se mezclasen con la atmósfera terrestre, el cianógeno se transformaría en ácido prúsico o cianhídrico causando la muerte de millones. En un artículo de periódico Camille Flammarion divulgó que la cola del cometa haría contacto con la Tierra el 18 de mayo. En enero aparecieron en el cielo tres cometas, el Drake, el Winnecke y el Daniel. Abundaron teorías y obsesiones. Entre febrero y mayo, varias personas se suicidaron en Valencia aduciendo el fin del mundo. En Estados Unidos, una mujer aterrorizada por la visita del cometa, se arrojó al mar desde el vapor Almirante Scheley ahogándose sin remedio. El cometa pasó y la humanidad no pereció.

Hegel anunció que con él acababa la filosofía y anunció el fin de la Historia (sic), concepto que retomó Fukuyama pensando en que la guerra cada vez sería más difícil en un mundo liberal y democrático (no te rías, lector), Foucault anunció la muerte del hombre y Arthur Danto la muerte del arte. Sin embargo, las guerras siguen, los hombres nacen, crecen, se matan y mueren poblando aún más el orbe, crean arte y como hormigas incansables caminan, escupen y ríen.

A finales del siglo XIX, Lord Kelvin afirmó que la física estaba acabada, que todo se entendía y que las teorías físicas habían alcanzado un grado de ley universal -sobre todo basándose en Newton como un modelo de bronce eterno. En pocas décadas su afirmación quedó ridiculizada con los espectaculares modelos de Einstein y la nueva mecánica cuántica. Hoy, los físicos conocen más y saben menos, se tienen más dudas, modelos casi demenciales sobre múltiples dimensiones y cosmologías que rayan en lo mágico. La física no sólo no acabó, sino que se convirtió en la ciencia más hermosa e impresionantemente especulativa.

Consideremos nuestras hipótesis, nuestras explicaciones, y antes de hablar, pensemos un poco. Y que la humildad nos ilumine para no asegurar sandeces pensando en que hemos llegado a verdades que no son sino un prejuicio más en el devenir de la marabunta humana.

Referencias

Comte, A. (1835). Cours de philosophie positive. Tome II. Discours sur l’esprit positif (No. Tome II). Classiques Garnier.

Delumeau, J. (2002). Historia del milenarismo en Occidente. Historia crítica, (23), 7-20.

Ralph, R. (1995). The Challenger Expedition 1872–1876: a visual index. The Natural History Museum, London: Historical Studies in the Life and Earth Sciences No. 2. 1994. Pp 198; illustrated.

Ruiz-Castell, P., Suay-Matallana, I., & Bonet Safont, J. M. (2013). El cometa de Halley y la imagen pública de la astronomía en la prensa diaria española de principios del siglo XX. Dynamis, 33(1), 169-193.

__

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.